宇美町(うみまち)の「うみ」は海ではありません

<エッセイ その223>

ゴールデンウィークも終え、通常の日々が戻ってきたと思えば、もう「真夏日」という言葉を耳にするようになりました。

普段の生活に戻ってみると、小旅行の風景がよみがえってきて、「あ〜夢のようだったな」と思い返すのです。

いえ、たいした風景ではないのだけれど、春に芽吹く山の木々が美しかったとか、ツツジの赤が鮮やかだったとか、港の海がキラキラと輝いていたとか、そんなどこにでもあるような情景。

世界じゅう、いろんなところを旅しても、あとで思い返すのは、そんなちょっとしたことではないでしょうか。

さて、ゴールデンウィーク中のドライブの写真を見ていたら、風変わりな地名が目につきました。

今は便利なもので、どこで撮った写真かと、ちゃんと地名が出てくるでしょう。

そこでわかったのが、長崎市の畦別当町(あぜべっとう・まち)という町名。

長崎市から北東にある諫早(いさはや)市方面に向かう「長崎バイパス」を通っていると、この畦別当の名に出くわします。

バイパス上にはバス停もあって、「ここで降りたら、どうやって集落に行き着くのだろう?」と思うほど、山々に囲まれたバイパスは、空中を通っているかのような印象があります。

そこで、畦別当という地名は、いったいどこからきたんだろう、と疑問に思うのです。

ご存じのように、畦(もしくは畔)とは、田んぼと田んぼを仕切る土が盛りあがったところ。二つの田畑の境界線ですね。

そして、別当とは、律令制のころから、省庁の長官のような役職や、寺社の事務を司る責任者と、いろんな意味に使われていた呼び名だとか。

さらに、別当が転じて、馬の世話をする馬丁(ばてい)を意味するようにもなったそう。

想像するに、畦別当という集落は、昔から山々と田畑の畦(あぜ)に囲まれる農村であった反面、長崎から諫早方面(ひいては日本各地)へと向かう街道の通る場所でもあったのでしょう。

そう、集落には、いくつものアーチ型石橋が残っているそうで、これは昔から人馬の往来が多かったことを示しています。

江戸期の鎖国時代、長崎で学んだ留学生が各藩に帰国する際、街の東に向かって日見峠(ひみとうげ、写真)を超え、矢上(やがみ)の宿場でひと休みして、井樋ノ尾峠(いびのおとうげ)を超えるルートが一般的でした。

この井樋ノ尾峠は、「長崎街道」随一の難所。南蛮船で長崎に運ばれた象さんが、江戸城に向かう際、雨で足がズルズル滑って井樋ノ尾峠を登れずに、矢上宿に一泊した、というエピソードをご紹介したこともありました。

けれども、街の北部から長崎を出ようと思うと、わざわざ回り道をして日見峠を行くよりも、畦別当を通るルート(現在の「長崎バイパス」のルート)が使われていたのでしょう。

人馬の往来が多いということは、馬の世話人である馬丁もしくは別当(べっとう)も多かった。

そんなところから、畦別当(あぜべっとう)と呼ばれるようになったのではないでしょうか?

昔からの地名は、その地方の特色や歴史を表すもの。想像力をかき立てる魅力に満ちあふれ、簡単に「町名変更」などしてほしくないなぁ、とも思うのです。

現在暮らしている福岡県でも、古い地名、面白い地名がたくさん残っていて、そういうユニークなものに出会うと、嬉々とするのです。

たとえば、こちらの地名は読めますか?

雑餉隈

これは、福岡に移り住んだ人が最初に通る関門ともいうべき、難しい地名。

こちらは、「ざっしょのくま」と読みます。知らないと、まず読めない地名ですね。

雑餉隈町(ざっしょのくま・まち)といえば、現在は、福岡市の南東に接する大野城(おおのじょう)市に属します。

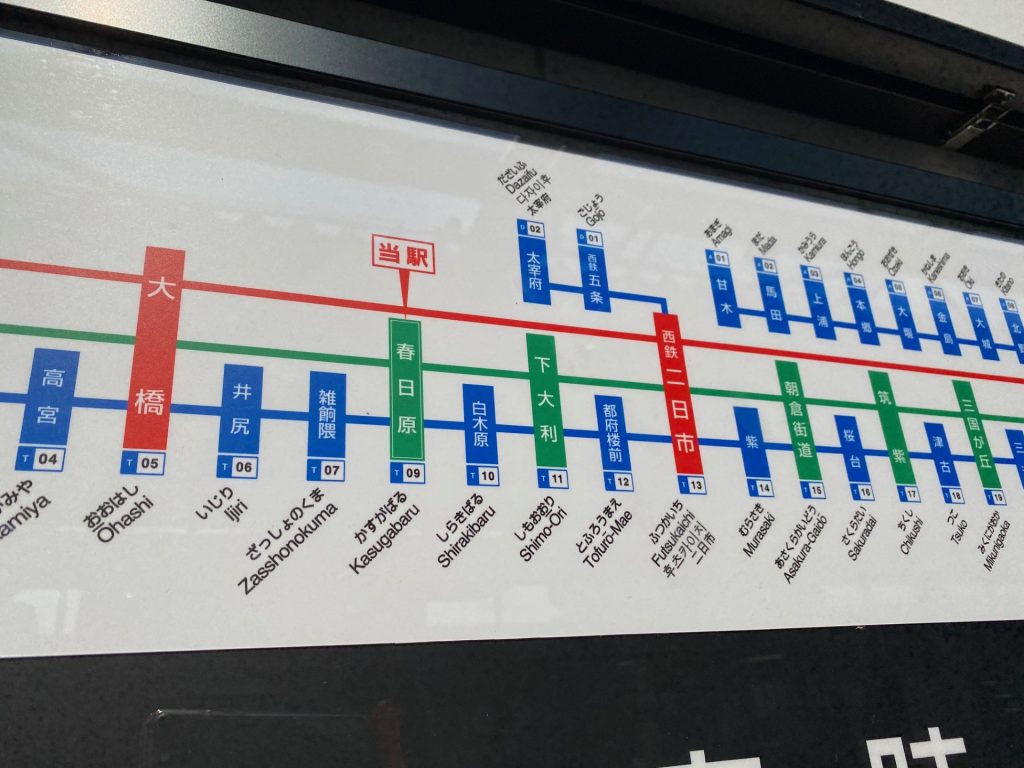

一方、福岡市中心部の天神駅から出ている西日本鉄道(西鉄)大牟田線に乗ると、普通列車で6つ目が雑餉隈駅。

この雑餉隈駅は、福岡市博多区麦野にあるそうで、昔から福岡市博多区南部と大野城市西部の一帯が雑餉隈と呼ばれていたようです。(写真の表示板では、当駅・春日原(かすがばる)の左隣が雑餉隈駅。ちなみに、春日原の原は「ばる」と読みますね)

なんともヘンテコリンな地名ですが、いくつか説があります。

たとえば、雑は「いろいろな」、餉は「コメを干した餉(かれいい)乾飯(ほしいい)、もしくは食事」、隈は「川や道の曲がり角」を表し、「人をもてなす食や酒、贈り物のある場所」を意味するというもの。

雑餉隈は、博多湾から一路・南東の方角へ、太宰府(だざいふ)に向かう中間地点にあります。

太宰府には、律令制の奈良時代より、九州全体の内政と海外との交流を司る太宰府政庁(だざいふせいちょう)という重要な役所がありました。そのため、西の都「遠の朝廷(とおのみかど)」とも呼ばれていました。

太宰府政庁では、海外の要人との折衝のみならず、彼らをもてなす宴(うたげ)も催されていたのでしょう。

ですから、異国の人々を歓待する上で必要な食糧が、ここ雑餉隈の倉庫に保管されていたのではないか、という説。

一方、雑餉隈の雑餉とは、雑掌(ざっしょう)のことで、「荘園に関する訴訟や年貢の徴収など、雑多な職務を果たす荘官」がいたのでは、という説もあります。

隈とは、近くを流れる御笠川(みかさがわ)が蛇行してできた平野を表し、この肥沃な堆積平野には、稲作に関する種々雑多な任務に就く雑掌が置かれていたのではないか、というもの。

いずれにしても、雑餉隈の辺りは、太宰府に流された菅原道真(すがわらのみちざね)が祀られる安楽寺(現・太宰府天満宮)へ向かう参拝者のお休み処として、旅籠や茶屋が建ち並ぶ賑やかな宿場町となったそう。

現在は、福岡市のベッドタウンとなっていて、西鉄・大牟田線の高架化により、この界隈の西鉄線の駅は、ピッカピカの新築になりました。雑餉隈駅も新しくなって、数十メートル移動しています。

2022年9月、この西鉄の高架化工事完成に伴い、使わなくなった古い線路の上を歩けるイベント(!)があったんです。が、わたしが現地に着いたときには、すでに満員御礼・・・。

とっても残念でしたが、新しくお披露目された三つの駅舎間(春日原(かすがばる)、白木原(しらきばる)、下大利(しもおおり))のタダ乗り切符をいただいて、我慢したのでした。

鉄道ファンが多いのはもちろんのこと、この時期はまだまだコロナ禍で、屋外で開かれるイベントは大人気でしたね。

ちなみに、大野城市雑餉隈町からは、雑餉隈駅よりも、2024年3月に新設された「桜並木駅」が一番近いです。「桜並木」という名は、駅前の桜並木から名づけられました。

さて、変わった地名ということで、長崎県の畦別当、福岡県の雑餉隈とご紹介してきましたが、こちらもちょっと風変わりな名前です。

それは、福岡県糟谷郡(かすや・ぐん)にある宇美町(うみ・まち)。

「宇美」という名は、べつに風変わりじゃないと思われることでしょう。

「うみ」といえば、「海」を思い浮かべて、きっと海に近い場所だろうとも想像されます。

が、宇美町は、海には面していない内陸部。「うみ」は、海には関係ありません。

実は、「うみ」は「産み」に由来します。それも、古代の天皇が生まれた地。

お母さまは、『古事記』『日本書紀』にも登場する第十四代・仲哀(ちゅうあい)天皇の妃、神功皇后(じんぐうこうごう)。

現在の福岡市東区香椎(かしい)で国を治めていた仲哀天皇は、突然崩御します。(写真は崩御の地、香椎宮 古宮・沙庭斎場(さにわさいじょう)にある御神木「棺かけの椎」)

夫の代わりに軍を率いて朝鮮半島・新羅(しらぎ)に攻め入ったのが、神功皇后。このとき、すでに臨月を迎えていたのですが、腰に石を巻きお産を先延ばしにしながらの遠征です。

遠征から筑紫(現・福岡県)に帰国し、お産の地に選んだのが、蚊田(かだ)。

無事にこの蚊田で皇子を産んだことから、宇瀰(うみ、のちに宇美)と呼ぶようになった、と記・紀に記されています。

皇子の名は、誉田別皇子(ほむたわけのみこと)。のちの誉田天皇(ほむたのすめらみこと)、第十五代・応神(おうじん)天皇です。

「宇美町という名は、神功皇后が皇子を産んだところからきているんだよ」というお話は、地元の方からはよく耳にします。

宇美町には、宇美八幡宮という立派な、神々しい神社があるのだ、とも。

が、わたし達は、桜の花を求めながら偶然ここにたどり着いたのでした。

福岡市から30分ほどのドライブで行ける桜の名所に、宇美公園があります。

丘に向かう坂道には、ちょっとした桜並木があって、満開ともなると、桜の名所として近郊から人々が集まってくる様子。

この桜の坂道を登って行くと、丘の上には小さな公園があって、これが宇美公園。

近年、土木工事を行い整備されたようで、滑り台の遊具や慰霊塔などが雑多に置かれています。

この丘をくるりと裏に回ると、古い、時代を感じる石垣が出てきます。

この石垣に沿って、下り坂が続いています。木々に囲まれながら落ち葉を踏む、ちょっとした散歩道。

この坂道を下りていくと、急に祠(ほこら)が現れるのです。

こちらは、胞衣ヶ浦(えながうら)と呼ばれる祠。

神功皇后が皇子を産んだあと、胞衣(えな、胎盤)は産所の裏に流れる宇美川ですすぎ、筥(はこ)に入れて山(胞衣ヶ浦)に奉安したと伝えられ、ここに祠を建ててお祀りしているそう。

この胞衣ヶ浦の祠から街の方を眺めると、まっすぐに参道が続いているのが見えます。

参道の行き着く先、こんもりとした森が、有名な宇美八幡宮です。

どうやら、胞衣ヶ浦の祠は、宇美八幡宮の奥宮とされ、本殿・拝殿にお参りしたあとは、こちらの奥宮へどうぞ、という参拝の順路になっているようです。

宇美八幡宮を訪れ、正面にある「昭和の鳥居」と「元禄の鳥居」をくぐると、向こうには立派な神門が見えます。

まわりは高い木々に囲まれ、人から聞いたとおり、境内は神聖な雰囲気に包まれます。

それもそのはず。社殿の右手には、国の天然記念物に指定される「湯蓋の森(ゆふたのもり)」があります。

樹齢二千年とされる大楠(おおくす)で、樹高は30メートル、幹の周りは16メートルもある大木です。

「湯蓋(ゆふた)」とは変わった名称ですが、新羅から戻った神功皇后がここで皇子を産んだとき、うるわしく繁茂する枝葉の下で産湯を使ったことから、後世の人が「湯蓋」と名づけたとのこと。(元禄2年(1689年)貝原好古(かいばらよしふる、有名な国学者・貝原益軒を養父に持つ国学者)が著した『八幡本紀』第三巻に記されるそう)

ここには大楠が一本立つだけですが、たった一本で「森」を形成しているかのような貫禄です。ゆえに「湯蓋の森」。

社殿の左奥には、同じく国の天然記念物に指定される「御神木・衣掛の森(きぬかけのもり)」もあります。

こちらは、神功皇后が産衣(うぶぎ)を枝に掛けたところから、「衣掛の森」と呼ばれるようになったそう。やはり、一本の大楠ではありますが、あまりに大きいので「森」と呼ばれます。

このほか、境内には30本ほどの楠の大木が生えていて、神聖なパワーに包まれているように感じます。

宇美八幡宮は、神功皇后の伝承にあやかって「子安の杜(こやすのもり)」と呼ばれ、子どもを授かりたい人、安産祈願や子の無事な成長を願う人が訪れる社ともなっています。

境内左奥にある末社「湯方社(ゆのかたしゃ)」の周りには、こぶし大の石が山のように積まれています。

湯方社に祀られる「湯方殿」とは、助産師の祖神だそうで、この湯方殿を祀る社は、全国的にも珍しいとのこと。

積まれたこぶし大の石は「子安の石(こやすのいし)」と呼ばれ、安産祈願の人が持ち帰り、めでたく子が生まれたら、新しい石を置く、という風習があるそうです。

そういえば、福岡県内には、人形が無数に置かれた寺社があって、安産祈願の参拝者が好きな人形を持ち帰り、無事に生まれたら新しい人形を置いてお参りする、という風習があると聞いたことがあります。

全国的にも似たような慣習があるのかはわかりませんが、少なくとも福岡県では、珍しくない安産祈願のようです。

無事に子が生まれ、健康に育ってくれる。それは古今東西、誰もが願うこと。

祈願する相手は、神や仏、自然に宿る八百万の神々と、人それぞれではありますね。

というわけで、ずっと行ってみたいと思っていた宇美八幡宮。偶然にも、桜の花を求めて、たどり着きました。

大楠に見守られる、静かな宇美町は、神話が似つかわしい街なのでした。

<歴史好きの方へのこぼれ話>

花を求めて、たどり着いた宇美公園。が、丘の上にある公園は、なにやら形が不自然です。

いくつか盛り上がった箇所があって、これは古墳かも? という雰囲気が漂っています。

なんでも、この丘は「神領古墳群(じんりょうこふんぐん)」と呼ばれ、現在墳丘が残っている古墳は4基あるそう。(墳丘が壊されたものは2基あったとか)

歩いてみても、目印がないので、どれが墳丘なのか定かではありませんが、1号墳と2号墳は、1980年前後に調査が完了しているそう。

それぞれ直径16メートル、27メートルの円墳と立派なものだったそうで、外周には埴輪(はにわ)が置かれていたとのこと。(写真は、1号墳か?)

5世紀中ごろに造られた1号墳には、横穴式石室が。5世紀初めに造られた2号墳には、木棺と竪穴式石室が並べて築かれていたのが見つかっています。

興味深いことに、2号墳の木棺は盗掘されていなかったので、3人が同時期に埋葬されていたことがわかっています。副葬品としては、勾玉(まがたま)や管玉(くだたま)の装飾品、そして青銅製の鏡や鈴が発見されています。

古墳は調査後、そのまま埋め戻されたようですが、いったいどこが墳丘なのか? そして、3号墳と4号墳は調査されたのか?

こちらの宇美町教育委員会の看板だけでは、情報量が足りない・・・と感じられたのでした。

神功皇后が皇子の胞衣(えな)をすすいだとされる、「胞衣ヶ浦」の目の前を流れる宇美川。この川の流域には、上でご紹介した神領古墳群に加えて、古墳が多数築かれています。

中でも、3世紀中ごろから後半に造られた前方後円墳・光正寺古墳(こうしょうじこふん)、4世紀に造られた円墳・七夕池古墳(たなばたいけこふん)は、有名なもの。

記・紀に出てくる神功皇后のお話は、学術的には伝説とされているわけです。が、この筑紫の内陸部、宇美町や志免町(しめまち)の辺りは、古墳時代から重要な集落(ムラ)として発展していたことがわかります。

ですから、古事記にも、このように宇美の地名を紹介しているのでしょう。

「筑紫国に渡りまして、その御子は生(あ)れましつ。故(ゆえ)、その御子の生(あ)れましし地(ところ)を號(なず)けて宇瀰(うみ)と謂う」(『古事記』中つ巻、帯中日子天皇(たらしなかつひこのすめらみこと、仲哀天皇)紀より。「御子」とは、のちの応神天皇)

古い地名は数多(あまた)あるものの、町の名が古事記・日本書紀に出てくるというのは、すごいことですよね!

Page Top

Page Top