宮若市〜とてもユニークな竹原古墳

<エッセイ その225>

前回のエッセイでは、福岡市から高速道路で30分ほどの、宮若市(みやわかし)のお話をいたしました。

かけ流し温泉の宿に一泊したという、小旅行のお話。

お風呂の窓はガラスではなく、スライド式の板が印象的な、古民家風の離れの宿でした。

前回もご紹介していますが、九州自動車道の出口には、「若宮 宮若(わかみや みやわか)」という、まるで回文のような不思議な地名が出てきます。

どうしてだろう? と調べてみると、そもそも宮若市というのは、わりと新しい名前なんだそう。

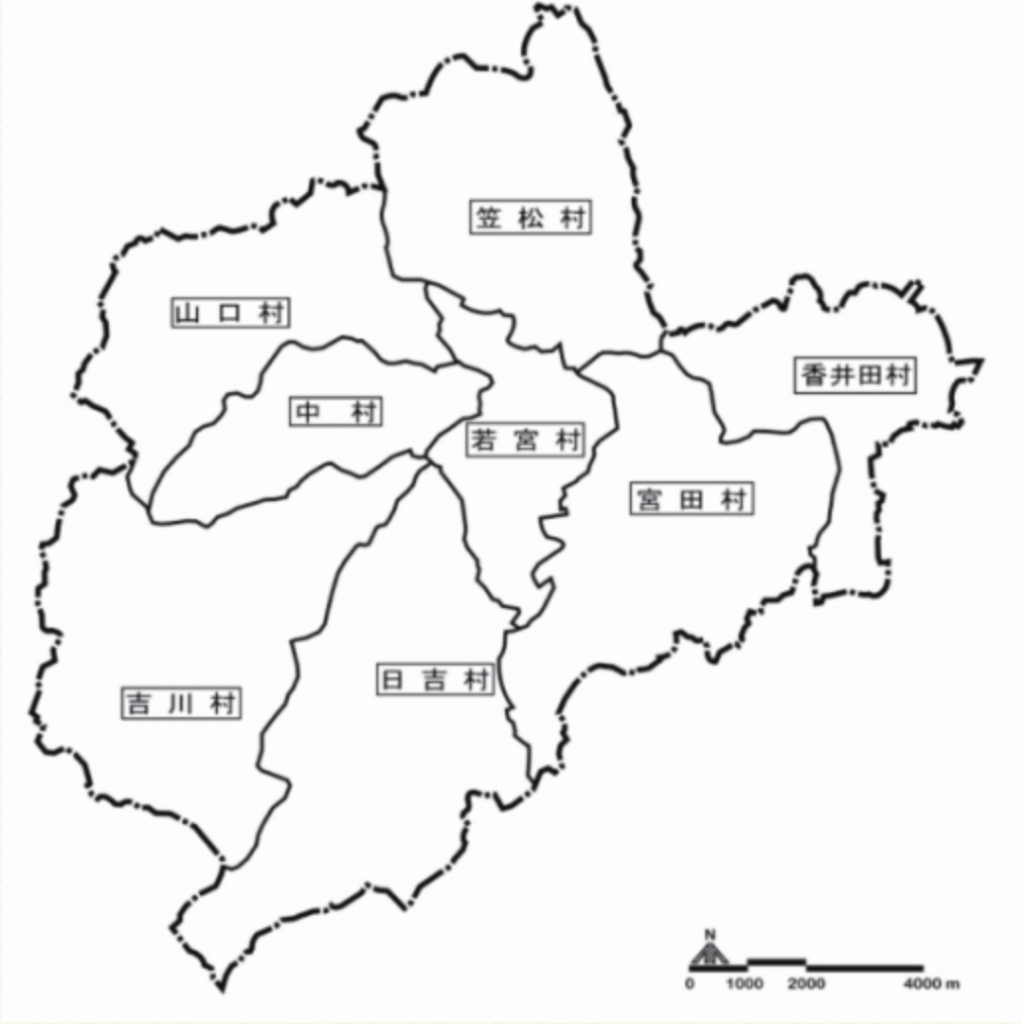

もともと宮若市の辺りは、明治22年(1889年)の町村制施行にともない、八つの村で構成されました。この八村は、福岡県鞍手(くらて)郡に属します。(この当時の鞍手郡は、今の宮若市、直方市、北九州市の一部、そして鞍手郡鞍手町・小竹町と、かなり広い地域)

この八村のうち、中心的な村となる若宮村は、福丸、金丸など、五村が合併してできた村。

そして、もうひとつ中核となる宮田村は、645年の大化改新の際、宗像大社(むなかたたいしゃ、現・宗像市)に寄進されて神領となったことから、いつしか宮田と呼ばれるようになったとか。

戦後まもない昭和30年(1955年)、八つの村は、宮田村を中心とした三村で構成する宮田町(みやたまち)と、若宮村を中心とした五村で構成する若宮町(わかみやまち)に再編されます。

東側の宮田町は、前回ご紹介した貝島炭鉱(かいじまたんこう)が置かれ、石炭で栄えた町。そして西側の若宮町は、果物をはじめとして農産物が豊富で、温泉郷としても有名です。前回ご紹介した古民家風の宿は、こちら側にあります。

そして、平成18年(2006年)、宮田町と若宮町が合併して、現在の宮若市が誕生します。宮田町の「宮」と若宮町の「若」を取って、「宮若」と名づけられたのでしょう。

話題の高速道路の出口「若宮 宮若」は、昔の若宮町にあるので、わざわざ「もとは若宮町だったんだよ、今は宮若市って名乗っているんだけどね」と表明しているのかもしれません。

若宮の名は、若宮盆地と地名にも使われるので、あえて選んだのでしょうが、実は、「若宮 宮若IC」の先には、ETC利用の「宮田スマートIC」というのがあるそうな!

昔の宮田町 vs. 若宮町。市政においては、どこまでも、公平性が大事なんですね。

というわけで、地名を掘り下げてみると、どこまでも想像がふくらむのです。

が、今回は、前回お話しできなかった貴重な場所をご紹介することにいたしましょう。

そう、宮若市といえば、歴史好きにはたまらない史跡があるのです。

それは、国指定史跡の竹原古墳(たけはらこふん)。

古墳時代末期の6世紀後半に造られた、直径17.5メートル、高さ6メートルの円墳です。

古墳としては大きくないですが、何がすごいかって、装飾古墳(そうしょくこふん)として名高い史跡なんです。

なんでも、装飾古墳は全国に400基ほどあり、そのうちの約8割が福岡・佐賀・熊本・大分の北部九州に分布するそう。

中でも、とくに多く見つかっているのが、菊池川の流域(現・熊本県山鹿市、玉名市)。福岡県で多いのは、菊池川と同じく有明海に注ぐ筑後川(ちくごがわ)流域と、日本海側の玄界灘に注ぐ遠賀川(おんががわ)流域。

桂川町(けいせんまち)にある華やかな王塚古墳(おうづかこふん)は、遠賀川流域の装飾古墳としてもっとも有名なものです。

こちら若宮盆地の竹原古墳は、遠賀川水系の犬鳴川(いぬなきがわ)の支流・黒丸川と山口川にはさまれた丘陵先端部にあります。

こんもりと盛り上がった丘には、諏訪神社という神社が置かれます。

昭和31年(1956年)3月、神社境内にある相撲場の土俵の土取りをした際、偶然にも古墳の入り口が開口した、との記録が残るそう。

古墳内部の埋葬施設は、複室構造の横穴式石室で、全長6.7メートル。奥の玄室(棺を納める場所)と手前の前室に壁画が施されます。

現在、これらの壁画は、保存施設内の床にくり抜かれた小さな銀の扉から、屈(かが)んで覗き見るようになっています(写真撮影は禁止ですが、こちらの記念チケットのようなアングルで見えます)。

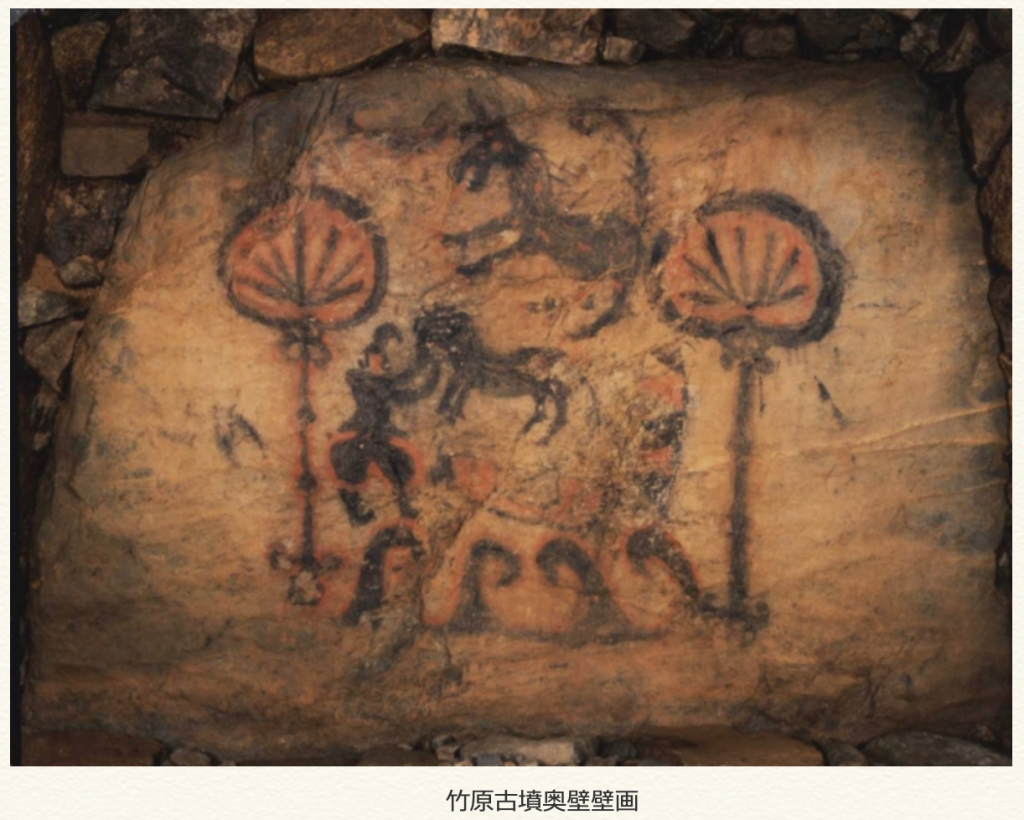

覗いてみると、まずは、玄室の奥壁にある壁画にびっくり。

とても良い状態で保存されていて、そのカラフルさに驚きです。力強く赤と黒が使われ、赤は酸化第二鉄(ベンガラ)、黒は炭素と分析されるそう。

そして、描かれるモチーフにも意外性があります。そう、装飾古墳に多く見られるような、幾何学文様ではないのです!

両脇には、翳(さしば)と呼ばれる長柄の団扇(うちわ)が描かれていて、これは、古代豪族が儀式に使用し、権威の象徴とされるもの。

翳の間には、上の方に赤い火を吐く龍が描かれます。体には赤い斑点、手足には鋭い爪を持ち、長い尾を逆立て今にも襲いかからんばかり。

龍の下には、馬を牽(ひ)く人物。馬は小さく描かれ、人物は上着とズボンを身につけ、先の尖った靴を履いています。髪型は中央から両脇に分ける「みずら」で、頭には冠(戦いの兜?)をかぶります。

馬と人物の下には、波形文に船が浮かんでいて、大海を渡る船と考えられています。船の右脇には、三角連続文が描かれ、旗を表すのではと解釈されています。龍の左上には、小舟(もしくは月?)も描かれています。

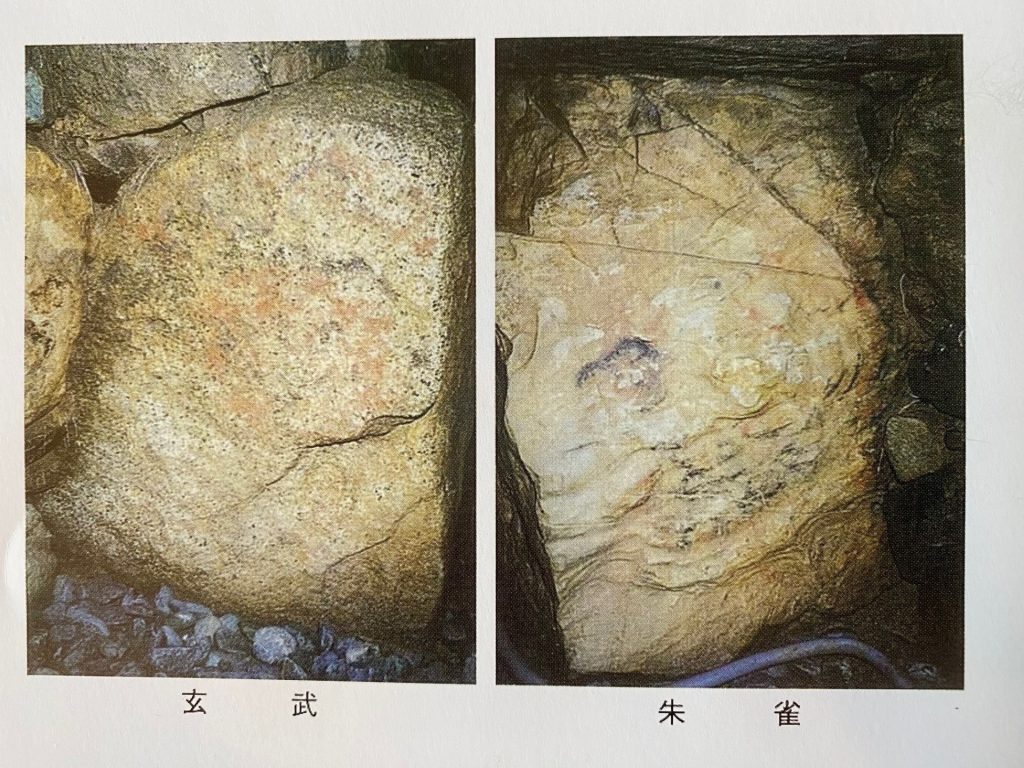

そして、古墳・前室の左右の袖石には、左に玄武(げんぶ)、右に朱雀(すざく)が描かれます。

玄武とは、北を司る亀の神獣。朱雀は、南を護る鳥の神獣。(玄室壁画の写真は、宮若市ウェブサイト『竹原古墳』より。前室壁画の写真は、宮若市教育委員会編『竹原古墳』パンフレットより)

このようにモチーフが豊富な壁画は、いろんな風に解釈されています。

たとえば、動物のモチーフは、大陸から伝わった四神信仰(ししんしんこう)を表すものではないか、というもの。

四神とは、東西南北の方角を青龍、白虎、朱雀、玄武の神獣が護るという、大陸から伝わった信仰。

古代中国・周の時代(紀元前11世紀〜紀元前3世紀)に起こり、漢代(紀元前206年〜220年)になると、墓室壁画としても使われるようになります。

四神は朝鮮半島にも伝わり、半島北部の高句麗(こうくり)では、5世紀前半に古墳壁画のモチーフとして登場。朝鮮半島南西部の百済(くだら)では、6世紀に墓室の図案として用いられるようになったそう。(参照:金沢大学大学院・人間社会環境研究科 基峰修氏「壁画四神図の比較分析〜竹原古墳壁画の再検討」)

竹原古墳の玄室・奥壁に描かれる龍のような動物は、果たして四神の「青龍」なのか解釈が分かれるところではあります。が、前室の袖石に描かれた「玄武」と「朱雀」は四神であり、現存しない西の「白虎」も、もともとは入り口となる西の方角に存在したとも考えられます。

一方、龍と馬らしき動物に関しては、二つのモチーフを合わせて、龍媒信仰(りゅうばいしんこう)を描いたもの、との解釈もあるそうです。

龍媒信仰とは、やはり古代中国の思想で、牝馬(ひんば)に龍の種を得て駿馬を誕生させる、という信仰。この説を採用すると、駿馬誕生の願いを壁画に描き、子々孫々の繁栄を祈ったのではないか、という解釈になります。

実は、この竹原古墳では、副葬品として多くの馬具が見つかっています。

こちらには、発見された馬具の一部が展示されます。辻金具(つじかなぐ:馬の顔にかける皮帯を十字に止める金具)、杏葉(ぎょうよう:馬の鞍につける金具)、雲珠(うず:鞍につける飾り)となります。辻金具は機能的な部品ですが、杏葉と雲珠は装飾品。(写真は、資料室・宮若トレッジに展示される馬具)

これに加えて、轡(くつわ:馬の口に取り付け、手綱をかけて馬を御する金具)という実用的な馬具も3点発見されていて、古墳の埋葬者は、日常的に馬に接していた人物とも考えられるそう。

そして、壁画全体を眺めてみると、ストーリー性たっぷりなのが際立ちます。

これは、死者を船に乗せて来世に送る、葬送儀礼(そうそうぎれい)を描いたものか、とも解釈されるそうです。

死者を船で来世に送る信仰は、古今東西あちらこちらに存在するようで、古代エジプトのピラミッド壁画を思い出します。

日本の仏教でも、たとえば、毎年8月のお盆に長崎市で行われる精霊流し(しょうろうながし)があります。今は、邪気を払うため爆竹をバンバンと鳴らし、賑やかな「お祭り」になっていますが、もともとは、死者の魂は船に乗せられて、安らかな西方浄土に旅立つのだ、という信仰を表すもの。

けれども、個人的には、この竹原古墳のモチーフは、「ここに埋葬された豪族の祖先は、海を渡って大陸からやって来た」ことを表すのではないか、とも感じています。

なぜなら、モチーフがあまりにも大陸風で、リアルだから。

もしかすると、祖先ではなく、埋葬された豪族自身が、大陸からやって来たとか? それとも、壁画を描いた画工が大陸からやってきたとか??

上で参照した基峰氏の論文では、高句麗と百済の数々の古墳壁画と比較検討をした結果、ここ竹原古墳の四神モチーフは、百済から受け入れられたものではないかと結論づけています。

百済といえば、倭国とは縁の深い国ですよね。

ちょっと文献を紐解きますと、『日本書紀』にも、百済と倭の関係が記されます。

まずは、巻第九「気長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)神功皇后(じんぐうこうごう)紀」。こちらには、百済から七支刀(しちしとう)が贈られたことが記されています。(摂政52年条、七枝刀(ななつさやのたち)と表記。奈良県天理市石上(いそのかみ)神宮の宝物庫に保管される国宝)

七支刀は、高句麗の南下に対抗する百済の外交政策として、369年に製作され、372年に倭国に贈られたもの。

刀の裏面には、「(百済王の世継ぎの奇が)倭王旨のために作らせた。(百済と倭国の関係が)後世まで伝え示されることを願う」と、銘文が象嵌(ぞうがん)されています。(参照:河内春人氏『倭の五王〜王位継承と五世紀の東アジア』中公新書、2018年)

それ以来、倭国は、「親百済・反高句麗」の路線を歩むのです。

百済は、倭の懐柔策として、6世紀初めには中国南朝・梁(りょう:502〜557年)から取り入れた仏教や儒教も伝えています。この時期、仏教の僧侶と儒教の五経博士(ごきょうはかせ:詩、書、礼、易、孔子の春秋に通じた儒学者)を一組として定期的に送り込み、さかんに先進文化の伝授に努めます。

百済からは人が流入し、倭からも百済に人が派遣され、ときには互いの政府高官となり政権運営に関与することもある。

が、このようなヤマト王権の動きと並行して、とくに北部九州は古くから大陸との結びつきも強いです。

この地の豪族たちは、高句麗、百済、新羅の三国や、朝鮮半島南部の加耶諸国と独自に交流していました。

九州豪族たちは朝鮮半島と人的交流をすることもあったでしょうし、倭国から派兵された筑紫の水軍や兵が半島に土着化し、現地の王家の家臣となったケースも多かったようです。

こういった半島に住む倭系の人々は、ヤマト王権とは真逆の「反百済」の立場を固辞することもあったそう。(以上、朝鮮半島交流に関する参照:仁藤敦史氏『加耶(かや)/任那(みまな)〜古代朝鮮に倭の拠点はあったか』中公新書、2024年)

人が流れるということは、技術も流れる。

たとえば、たたら製鉄は、鉄資源を輸入していた朝鮮半島南部の加耶諸国から伝えられたとも考えられます。

須恵器(すえき)の技術も、半島南部より伝えられたようです。須恵器は、それまでの野焼きで作られる軟質な土師器(はじき)と比べると、ロクロで形成し、高温な窯の中で焼き、硬質な土器とする、高度な製法を用います。

このような新しい技術に関して、『日本書紀』にも記述があります。

巻第十四「大泊瀬幼武天皇(おおはつせのわかたけのすめらみこと)雄略天皇(ゆうりゃくてんのう)紀」には、こんなくだりがあります。

百済が献じた才技(てひと:手先を使う諸種の技術を持つ工人)を現在の大阪府八尾市に置いたが、病死者が多く出たので、陶部高貴(すえつくりこうき)・鞍部堅貴(くらつくりけんき)・画部因斯羅我(えかきいんしらが)・錦部定安那錦(にしごりじょうあんなこむ)・訳語卯安那(おきみょうあんな)らを、明日香村飛鳥など三ヶ所に住まわせた、と。

のちに、須恵器の製作者集団は陶部(すえべ)として、高級織物を織り、呉服を作る職人集団は錦部(にしごりべ)として組織され、同じく馬具製作者や画工の持つ技術なども伝承されていきました。

そのほか、金属加工の作金・甲作・鍛冶といった技術も、半島南部の人々がもたらしたとも考えられます。

たぶん、現代人が考える以上に、中国や朝鮮半島と日本列島との交流は、早くから、しかも想像するよりも深く行われていたと考えるべきなのでしょう。

そんなわけで、ユニークな壁画が残される竹原古墳。こちらは、百済との縁が深い例なのかもしれません。

一説によると、ここ旧・鞍手郡の竹原古墳の辺りは、ヤマト王権の筑紫国造(つくしのくにみやつこ)を務めた豪族、鞍橋君(くらじのきみ)の発祥の地ではないか、ともいわれるそう。(参照:吉村靖徳氏『九州の古墳』海鳥社、2015年、p50)

鞍橋君は、6世紀中頃、百済の援軍として朝鮮半島に渡った際、新羅の兵に囲まれた百済王子を得意な弓で助け出し、「鞍橋(馬鞍の前後アーチ部分)をも射抜く弓の名手」という意味で王子から贈られた名、と伝えられるそう。

鞍手郡の鞍手(くらて)は、この鞍橋(くらじ)がなまったものではないか、ともいわれるそうです。

旧・鞍手郡の竹原古墳は、ひとり220円(!)で見学させてもらえます。

220円で、これだけいろんなことを考えることができるとは、古墳見学って面白いものですよね!

Page Top

Page Top