Sound like a broken record(壊れたレコードみたい)

<英語ひとくちメモ その185>

7月に入って、急に猛暑となりました。

福岡城のお堀の蓮(はす)も、まもなく満開。

蓮が咲きはじめると、お盆も近いのだなと、季節を感じます。

そんな7月は、こちらの英語のフレーズをご紹介いたしましょう。

I may sound like a broken record, but he’s really a great baseball player

わたし(の言うこと)って壊れたレコードのように聞こえるかもしれないけれど、彼ってほんとに優秀な野球選手よねぇ

ご紹介したいのは、sound like a broken record という慣用句

「壊れたレコードのように聞こえる」という言い回し。

こちらは、「何度も同じことを繰り返して言っている」という意味になります。

He sounds like a broken record repeating the same thing over and over

彼は同じことを何度も繰り返して、壊れたレコードのように聞こえるよ

ここで、「レコード(record)」って何だろう? と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そう、ちょっと前までは、レコードという媒体を使って音楽を聴いていました。

レコードは、ビニール製の薄い円盤。ビニール製なので、別名 vinyl(ビニール、英語の発音は「ヴァイノー」みたいな感じ)。

この媒体に溝を刻んで音楽を記録し、レコードプレーヤーの針で溝に刻まれた信号を拾って、音楽を再生します。

ビニール製の媒体ですから、表面に傷がつきやすく、少しでも引っかき傷があると、針が飛んでしまって、元の場所にぴょんと戻る。すると、同じ箇所が何度も繰り返して再生され、「あなたを愛してる、愛してる、愛してる・・・」と、耳ざわりになってくる。

この現象を慣用句として使うようになったのが、sound like a broken record

レコードは、溝を刻むというアナログな録音方式ですが、デジタル技術が出てくると、CDなどのデジタル媒体が使われるようになります。

が、デジタル録音では、音を一秒間に何回サンプリングするかというような課題もあり、たとえばサンプリングの周期が長いと、波形の長い低音がうまく収録できなかったりして、「音がウソっぽい」ということにもなりかねません。

ですから、やっぱり音の優しさや厚みはアナログのレコードじゃないと味わえないよねぇと、近年はレコードに戻る愛好家もたくさんいらっしゃいますよね。

プレーヤーの針をレコードに落としたときのプチッという音がまた、なんとも言えない緊張感を生むのです。そう、「膝を正して音楽を聴こう」といった緊張感!

レコードが世の中から消えないように、sound like a broken record という慣用句も死語にはなっていません。

まだまだレコードを知っている世代も健在ですので、たとえばスポーツ中継などで、「彼(彼女)ってほんとにスゴイよねぇ」と、繰り返し人を褒めたたえる場面で耳にすることも多いでしょうか。

褒めている側も、自分を「壊れたレコード」などと卑下していますが、その実、褒めたくってしょうがない、という臨場感が伝わってくるのです。

というわけで、死語になりそうで、なかなか消えない慣用句 sound like a broken record をご紹介いたしました。

けれども、先日、これって今は絶対に使わないでしょう! と思われる語句に出会いました。

1970年代にアメリカNBCが放映した人気テレビ番組、『Columbo(邦題:刑事コロンボ)』。

主人公は、カリフォルニア州ロスアンジェルス市警・殺人課の警部、コロンボ。いつもくたびれたスーツとネクタイ、ヨレヨレのレインコートを身につけ、髪はボッサボサ。

が、そんな冴えない風貌にだまされてはいけません。狙った獲物(容疑者)は、絶対に逃さないのです。

日本でも人気を博した刑事ドラマで、今は、NHK BSやBSプレミアム4Kで再放映されています。

問題の「死語」というのは、a dynamo(ダイナモ、英語の発音は「ダイナモゥ」)。

第1シーズンの最終話『Blueprint for Murder(邦題:パイルD-3の壁)』(1972年放映)に出てきた名詞です。

こんな風に使われていました。

He’s like a dynamo

彼は、ダイナモみたいな人なのよ

A man like that throws off sparks and never slows down

いつも火花を散らしていて、決してスローダウンなんかしない人なの

あまりにエネルギーに満ち溢れているので、

Most of us can’t keep up with him

ほとんどの人は、彼に追いつくことなんてできないわ

ここで「彼」というのは、ほんとは殺人犯の建築士。巨大なビルの建設現場で忙しく働くと同時に、知識を若い世代につないでいこうと、大学でも建築学を教えています。

そんなエネルギッシュな彼を、秘書の方が「He’s like a dynamo(ダイナモみたいな人なのよ)」と称賛するのです。

それを聞いたわたしは、「ダイナモゥってなに?」と自問したのでした。

長年アメリカに暮らしておりましたが、耳にした記憶がないのです。(それとも、耳にしていたとしても、通り過ぎて行ったのでしょうか?)

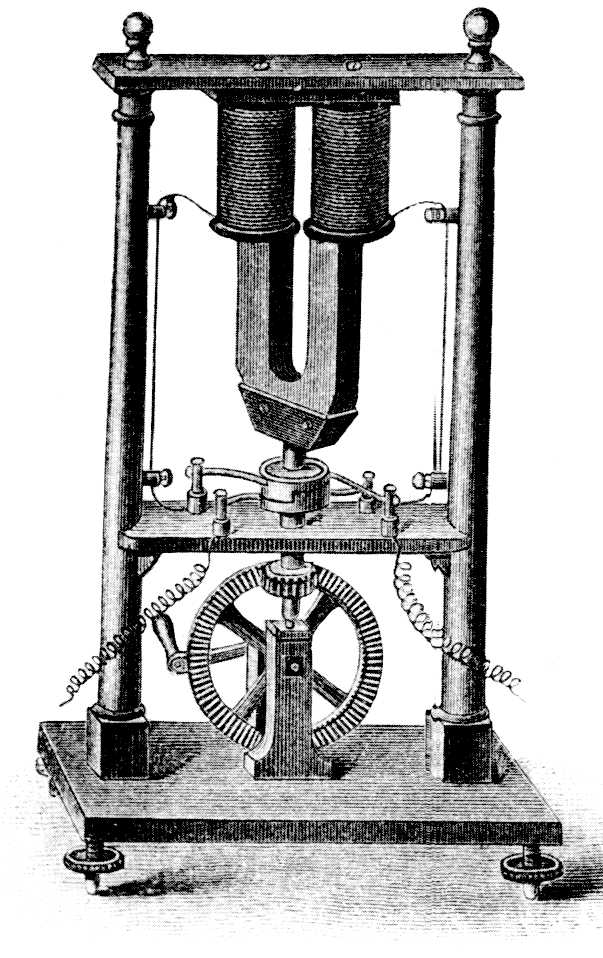

そこで、調べてみると、dynamo というのは、電流を生み出す機械のことだそう。

最初にダイナモの原理を思いついたのは、イギリスの高名な物理学者ファラデイだそうですが、1832年、この原理を利用してフランス人技師ピクシーが作ったのが、最初のダイナモと言われるそう。

このピクシーダイナモのざっくりした原理は、導線を巻いた鉄芯に磁石を抜き差しすると、電流が生まれる、といった感じ。

時代を追うごとに進化していって、今では「発電機」として重宝されています。もちろん、今の発電機はそんな単純なものではありませんが、19世紀初頭、最初に製作された「ダイナモ」世代は、かなり簡素なものだったというお話。

発電機は英語で an electrical generator。単に generator(ジェネレーター)とも呼ばれます。

今となっては、generator という言葉がすっかり浸透して、dynamo という呼び方をする人はいません。その道の専門家しか知らないような用語になっています。

ですから、He’s like a dynamo は、1970年代初頭には気の利いたドラマのセリフだったけれど、20世紀のうちにはすっかり人の記憶から消えてしまった・・・ということなのでしょう。

ちなみに、ダイナモの装置自体は、上のセリフにあるように「火花を散らす(throws off sparks)」ものではありません。が、なんとなく「電流を生むものは、火花を出すような」イメージがあるのは納得ですよね。

というわけで、今日の話題は、二つの対照的な表現でした。

なかなか消えそうで消えない like a broken record と、

残念ながら姿を消してしまった like a dynamo 。

1970年代の音楽やドラマの好きなわたしとしましては、ひと昔前の表現も理解できるように、お伝えしておきたいと思った次第です。

そう、じっくりと味わってみると、1970年代は音楽もファッションもインテリアも、なにもかもが新しいのです!

Page Top

Page Top