河童(かっぱ)のしんたろう

<エッセイ その226>

9月の新学期が始まって、もう半月。

暦の上では秋ですが、いつまでも夏雲が広がり、暑さが続きます。

夏休みの間、どこかに家族旅行をされた方もたくさんいらっしゃることでしょう。

お盆明けのニュースを観ていたら、海外から羽田空港に戻った男の子が、インタビューのマイクに向かって「アロ〜ハ〜」と手を振っているのを見かけました。

ハワイには、いつも独特の風が吹いています。

フワッとした湿気に包まれながらも、決して蒸し暑くない、心地よい風。

旅をすると、そんな特有の風を感じながら、非日常の世界に迷い込みます。

おそらく今までで一番大きな非日常を体験した男の子にとって、「アロ〜ハ〜」というあいさつは、印象深い、特別な日々を表す符号となったのでしょう。

わたしの夏の旅先は、福岡県柳川(やながわ)市でした。

「水郷柳川(すいごうやながわ)」とも呼ばれるように、街には縦横に運河が張り巡らされています。

船頭さんがのんびりと「どんこ舟」を操って、川下りをさせてもらえる。誰でも一度は写真で見たことのある、しっとりとした水の街のイメージです。

柳川市は、北の玄界灘に面する福岡市とは違って、佐賀県寄りの南西へ、有明海(ありあけかい)という内海に面しています。

有明海は、干満差が6メートルと日本一大きいといわれるほど、潮の満ち引きが激しい海。干潟に生息するムツゴロウや海苔の養殖は有名ですね。ムツゴロウのように泥んこになって競技に参加する「ガタリンピック」でも知られます。

そして、柳川の街自体は、大きな筑後川(ちくごがわ)と矢部川(やべがわ)に挟まれた低地の湿地帯にあって、古くから、洪水と水不足に悩まされる土地だったそう。

そんなわけで、治水工事が盛んになり、運河が網の目のように張り巡らされるまでになったようですが、運河や掘割の総延長は、実に930キロメートル!

直線距離にすると、ここから千葉のあたりまで到達するほどだとか。

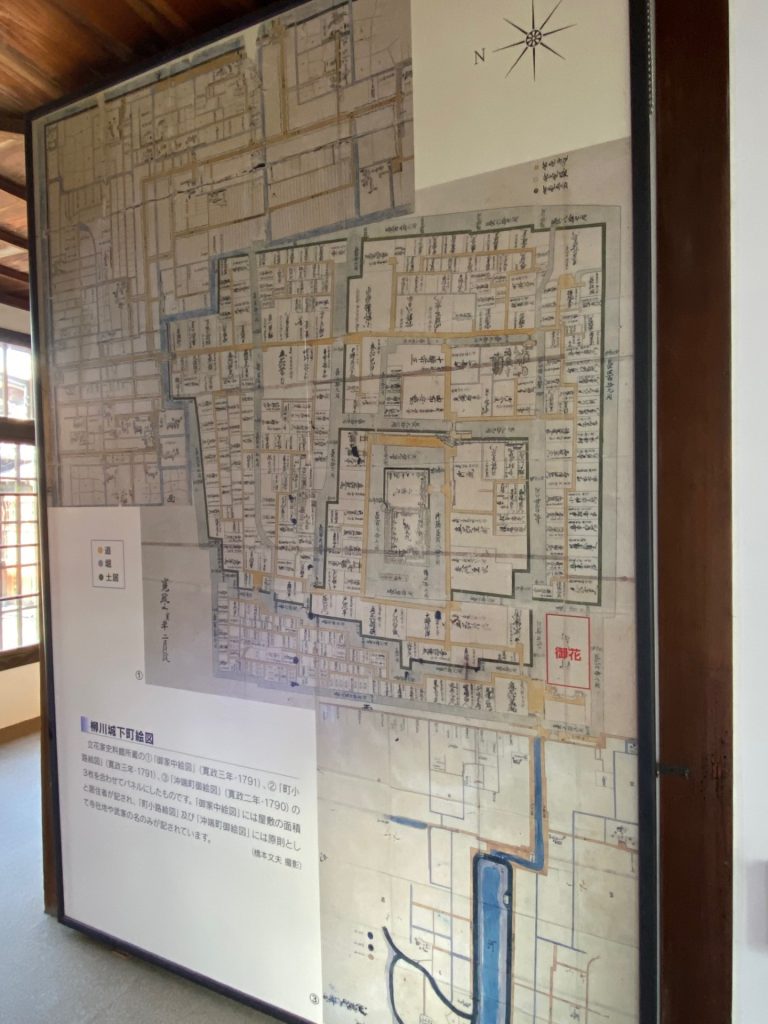

柳川はまた、城下町でもあります。今は、お城は残っていませんが、こちらの古地図に記されているように、街は城を中心に区割りされていて、区画の間を掘割が縦横に走ります。

掘割は、生活用水や農業用水に使うだけではなく、人の往来や物資運搬に使う重要な「足」でもありました。まさに、人々の暮らしには切っても切れない存在だったようです。

実は、柳川については、筑後地方にある「運河と川下りの街」という知識しかありませんでした。

けれども、偶然に車中で聞いたラジオ番組に、ある旅館の社長さんが出ていらっしゃったのが訪れるきっかけとなりました。

それは、柳川藩主・立花家(やながわはんしゅ・たちばなけ)の末裔が経営されている、『御花(おはな)』という宿泊施設。

立花邸といえば、今でも7000坪の屋敷を構え、松濤園(しょうとうえん)という美しい日本庭園を中心に、西洋館、大広間、家政局といった歴史的建物や宿泊施設「松濤館」などが置かれる施設です。

今は日本各地で、藩主の末裔が邸宅を宿泊施設や古民家カフェとして公開されるケースはあるとは思いますが、御花は広大な規模を誇り、歴史的建造物も昔のまま残されていて、全国的にも特筆すべき例なのでしょう。

現在は、7000坪の全敷地が国の文化財(国指定名勝)に指定されていて、国指定名勝に宿泊できる珍しい旅館として知られます。

ちょっとびっくりですが、敷地内にはテニスコートが備えられ、そのお隣には、近くにある三柱神社(みはしらじんじゃ)の分社も置かれ、邸内で参拝ができるようになっています。(三柱神社は、初代藩主・立花宗茂(たちばなむねしげ)公と夫人・誾千代(ぎんちよ)姫、岳父・戸次道雪(べっきどうせつ)を三神として祀る神社)

案内されたのは、宿泊棟「松濤館」の最上階4階の角部屋で、池と黒松で彩られる松濤園や西洋館を見下ろす、眺めのいいお部屋。あまりに絶好の眺めなので、足を踏み入れて「うわぁ〜」という歓声を上げてしまいました。

世界各地でいろんなホテルや旅館に泊まってきましたが、この眺めは5本の指に入るねと、連れ合いと顔を見合わせます。

館内は改修されたばかりで、どこも真新しい設え(しつらえ)。大きな窓に面した丸い檜風呂も魅力的です。

夕食までのひととき、午後4時半からは館内ツアーが開催され、スタッフの方が立花家やお屋敷の歴史を説明しながら、敷地内の建造物を案内してくださいました。

柳川藩主・立花家は、豊臣秀吉の九州平定(1586年)の頃、二代目・宗茂(むねしげ)が筑前立花城から筑後柳川城に移り、初代柳川藩主となった家系。

こちらのお屋敷は、五代藩主・貞俶(さだよし)が柳川城の近くに側室や子息たちを移したのがはじまりとなります。

当時は季節の花々で彩られたお屋敷で、近隣の方々から「御花畠(おはなばたけ)」と呼ばれたことから、『御花(おはな)』という屋号になったそう。

こちらは、お殿様が書斎と居間として使われていた二部屋。お殿様のプライベートな空間で、昔のたたずまいを残します。

なんでも、時代劇のロケーションとして何度も利用されたそうで、故・中山美穂さんも撮影でいらしたことがあったとか。

その先には庭園を臨む大広間があって、廊下にはずらりと兜(かぶと)が飾られています。こちらの兜は、「金箔押桃形兜(きんぱくおしももなりかぶと)」と呼ばれるもの。

西洋の甲冑に影響を受け、安土桃山時代に二代・宗茂(むねしげ)が作らせ、一隊全員に着用させたものだそう。桃の実を模した形と金箔がお洒落で、兵がお揃いで身に着けたさまは壮観だったことでしょう。

時代は流れ、十二代藩主・鑑寛(あきとも)の頃に明治維新を迎え、大名から藩知事となります。

子息の十四代・寛治(ともはる)は大学で農業を学び、農業試験場を設立。伯爵になってからも旧領地帰郷の許可を得て、地元の農業発展に寄与します。寛治が始めたみかん農園は、現在も一族によって引き継がれているそう。

寛治の孫となる文子(あやこ)さんは、お婿さん(立花和雄氏)を迎えて、十六代当主として立花家を継ぎます。

戦前はテニスの女子ダブルスで優勝するほどの腕前だったそうで、敷地内にあるテニスコートでは、日々練習に励んでいらっしゃったことでしょう。

書の腕前も確かなもので、今はお食事の個室が並ぶ料亭「集景亭」の表示は、文子さんが書かれたものだとか。

「竹の間」「花の間」「笹の間」と可憐に名づけられていますが、これら三部屋は、当主のご夫人方の居間として使われていたそうです。

殿様の居間と書斎は、「松の間」「鈴の間」と風格のある名前になっています。「殿様」とは、伯爵だった十四代・寛治氏のことで、この二間は格式が高いとされているそう。

こちらの「新鈴の間」は、十五代当主・鑑徳(あきのり)が居間として使われていたお部屋で、わたしたちが会席料理をいただいた個室です。

縁側のガラス戸を開け放つと、目の前には松濤園が広がります。

池のまわりには、手入れの行き届いた何百本もの黒松が置かれ、背景の築山との対比が美しいです。アオサギが羽を休め、繁殖期になると、近くに営巣するのだとか。

こちらは、明治期に建てられた西洋館の2階にある広間。文子さんと和雄さんご夫妻は、お客様を招いて舞踏会などを開かれていたのではないでしょうか。ご結婚の披露宴もこちらで開かれた、と伺ったような気もします。

西洋館の建物は、玄関広間のアーチ型の柱や、飾りが彫り込まれた窓枠や階段手すりと、建築史上も貴重なものとお見受けします。

昔の建物なので、雨漏りすることもあるそうですが、なにぶん文化財なので、役所の許可を得ないと修理ができないのが不便だそう。

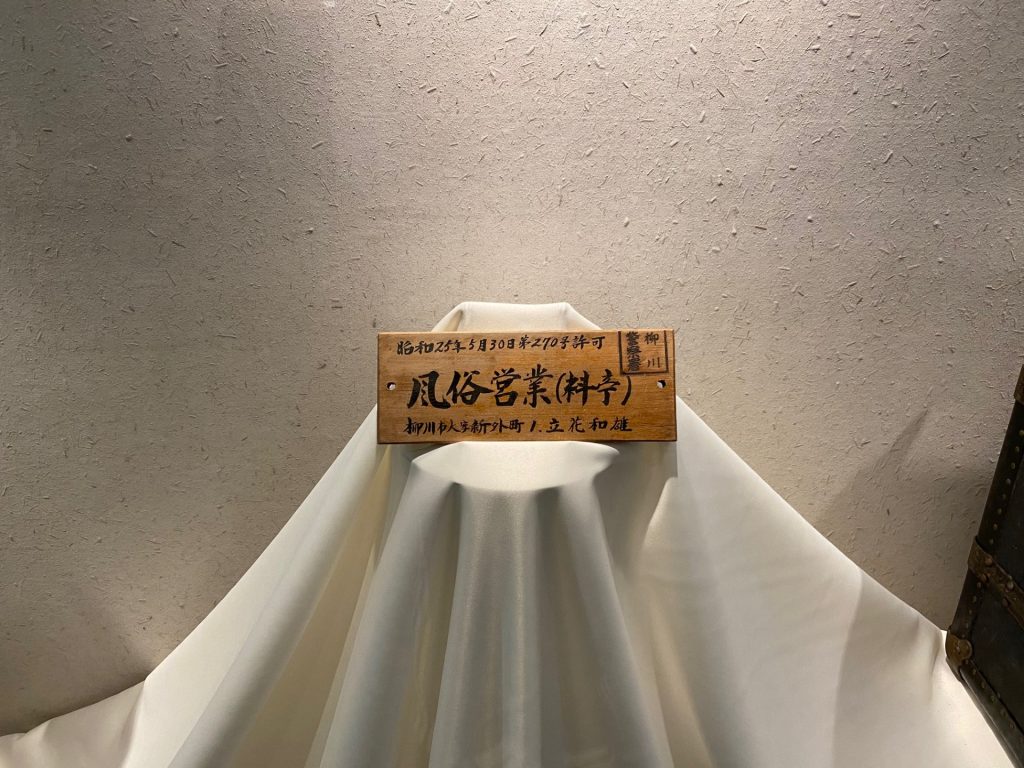

文子さん和雄さんご夫妻は、戦後すぐの1950年(昭和25年)、邸宅を料亭に造りかえ、今に受け継がれることとなりました。(写真は、当時の料亭の営業許可を示す札。宿泊棟「松濤館」の玄関に飾られます)

料亭、そして料亭旅館『御花』となって、75年。

秋には松濤園に舞台が組まれ、大広間からお能を楽しむという伝統も生まれています。

今でも秋になると、大広間の畳が能舞台となり、全国から集まった古典芸能愛好家がお能を楽しむそう。(松濤園に組まれた能舞台の写真など、館内の壁には、御花の歴史を垣間見る写真がたくさん飾られます)

そして、夏には、「奇怪夜行」というイベントが開かれます。

この「奇怪夜行」のイベントは、今年5回目となる御花の新たな伝統で、妖怪の描かれた八女提灯(やめちょうちん)が館内に飾られ、妖怪や魑魅魍魎(ちみもうりょう)が跋扈(ばっこ)する雰囲気に包まれます。

おどろおどろしい提灯が灯る妖怪客室もあって、妖怪とともに一夜を過ごすような感覚も味わえるとか。

また、怪談会も開かれ、有名な怪談師が語る怖いお話を目当てに、全国から怪談愛好家が集まってくるのだとか。(今年は、怪談師・城谷歩氏が招かれたそう)

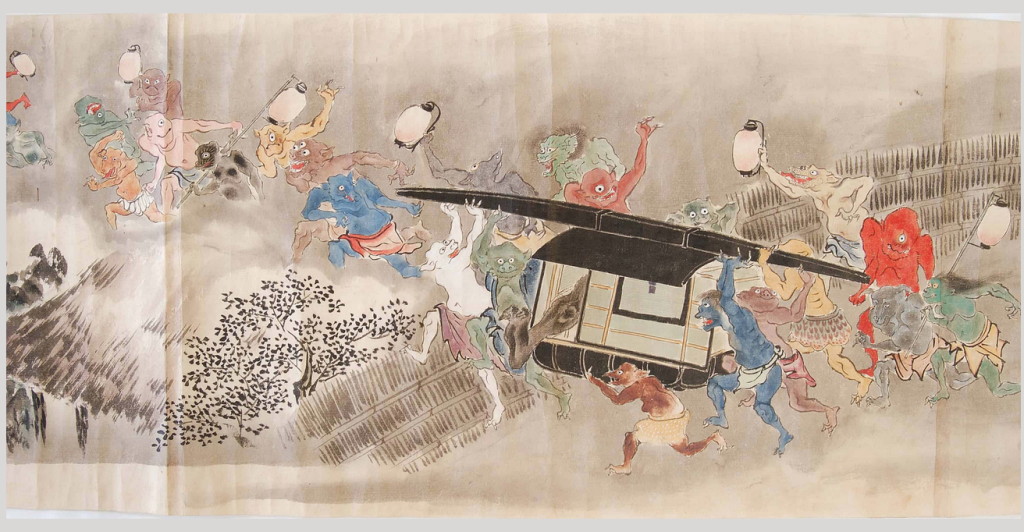

なんでも、妖怪と御花は、切っても切れないご縁があるそうで、藩主・立花家には「芸州武太夫物語絵巻(げいしゅうぶだゆうものがたりえまき)」という妖怪の絵巻が伝わるそう。

江戸時代後期に描かれた全三巻の巻物で、稲生平太郎という少年が、30日間にわたって妖怪と根競べをした体験談をもとに描かれているとか。どことなくユーモラスな、カラフルな妖怪たちが生き生きとした姿で登場します。

絵巻は、奇怪夜行の期間中、邸内の立花家資料館で展示されるそう。(写真は、御花のウェブサイトより)

実は、わたし達が宿泊した日は、奇怪夜行イベントの前期と後期のはざまで、館内には妖怪提灯もなく、平和な雰囲気でした。

その代わり、「妖怪舟」という川下りを楽しむこととなりました。

7月中旬から8月いっぱい、この妖怪川下りができるようになっていて、夜の暗闇に漕ぎ出すどんこ舟で、船頭さんが怪談を聞かせてくれるのです。

この晩は、河童(かっぱ)のお話。

河童というと、岩手県の遠野(とおの)地方をはじめとして、日本全国に伝わる妖怪ですが、中国にも河童のお話が伝わるそう。

福岡県では、筑後川流域に河童伝説が多く、とくに久留米(くるめ)市の田主丸(たぬしまる)は、河童の街として有名です。

なんでも、熊本の球磨川(くまがわ)に住む九千匹の河童が加藤清正によって追放され、北の筑後川に移ってきた、と伝わるそう。

ここ柳川に棲む河童は、中国風の名前を持つ河童二人と「しんたろう」という名の三人が知られるようです。

河童のしんたろうは、人に例えると5、6歳くらいの子供のような姿かたち。

しんたろうは、いつも水の中から人間社会を見ています。「あ〜自分も、人間になって暮らしてみたいものだなぁ」と、ため息をもらす日々。

ある日、しんたろうは、自分と顔や年格好が似る男の子を見つけます。

「そうだ、あの子と入れ替わってやろう!」

首尾よく人間の少年と入れ替わったしんたろうは、最初のうちはうまくやっていきます。なにせ、顔も姿かたちもそっくりですから。

が、そのうちに家族がいぶかしく思いはじめます。

なぜなら、食べるものはキュウリばかり。水を見ると、ジャボンと飛び込もうとする。そして、お風呂に入ると、「背中、背中」とブツブツひとりごと・・・。

そう、河童の弱点は、大好物のキュウリと、背中をいつも濡らしておかないと死んでしまうこと。

そこで、ほどなく、しんたろうは「やっぱり河童がいいや」と河童に戻るのですが、河童にされた男の子はいったいどうなったのか・・・?

実は、この辺が船頭さんの語りでは不明瞭だった点で、わたしは勝手に「しんたろうと入れ替わった少年は、プカリと川に浮かんでいた・・・」と想像しているのです。

いえ、たぶん、少年は無事に家族の元へ返されたものの、河童としての体験はすっかり脳裏から消え去っていた、というお話だったかと思います。が、それでは、あんまり怖くないではありませんか。

そう、河童とは、人間にとって身近な存在であり、恐ろしい存在でもあります。人に悪さをする一面も持ち合わせる河童とかかわったら、果たして無事でいられるのか・・・?

柳川の人々にとって、そんな河童は生活の一部だったようで、御花では江戸時代から伝わる「たこ人形」を邸内の橋に下げています。

なんでも、たこ人形があると、河童が寄ってこないんだとか。

御花には、たこ人形を作る設計図が残されていて、これに沿って忠実に形づくります。まず米ワラを叩いて柔らかくして、お供えのご飯を入れる容器、盃(さかずき)、そしてタコ足の部分と、ワラを使って器用に組み立てていきます。

たこ人形は、河童除けの目的だけではなく、水難防止の願いを込めて下げられるそう。水郷柳川では、水とうまくつきあっていく、大事な伝統のひとつなのでしょう。

というわけで、8月の御花は、怪談会や奇怪夜行のイベントと、夏にぴったりの雰囲気に包まれます。

が、格別に催し物がなくとも、夜の御花はガラリと空気が変わるのです。

宿泊者は、夜11時まで館内のあちらこちらを散策できるのですが、外が暗くなって、誰もいない西洋館を訪れてごらんなさい。

ここには、目には見えないけれど、確かにどなたかが住んでいらっしゃって、あまりの存在感に一歩も足を踏み入れられないくらい。

そう、広間で楽しんでいらっしゃる方々の邪魔をしてはいけないと、そこに渦巻くエネルギーに気圧(けお)される感じ。

部屋に戻ってからも、西洋館広間の窓の光が気になってチラチラと視線が向かうのですが、残念ながら、人影が動く様子はありませんでした。

翌朝は、シラサギの舞う裏庭を散策したあと、チェックアウトをしたら、邸内の立花家資料館や柳川の街を散策しようと計画していました。が、急病になって、救急車で柳川病院に連れて行かれる羽目に・・・。

初めての柳川は、たった18時間の御花の滞在で終わってしまったのでした。

今思い返してみると、あの晩は、どこか異空間に迷い込んでいたのではないかと、不思議に気分になるのです。

けれども、親身になって介抱していただいた御花の方々や、優しくもテキパキと処置してくださった救急車や柳川病院の方々と、お世話になった方々の温かみはしっかりと心に残るのでした。

今度はぜひ、ゆっくりと柳川を散策することにいたしましょうか。

Page Top

Page Top