Foolish bird(おバカさんな鳥)

<英語ひとくちメモ その186>

7月は、ラベンダーの咲く季節。

紫色のラベンダーといえば、フランスのプロヴァンス地方や日本の北海道を思い浮かべます。

こちらは、北海道・富良野(ふらの)の風景。

プロヴァンス(Provence)ではラベンダーの季節を逃しましたが、今まで何回も行ったことのある北海道でも、満開のラベンダー畑を見たのは初めてでした。

この時期、観光客もたくさん訪れますが、富良野の大地は、みんなを呑み込んでしまう広さがあります。

ラベンダーは、英語で lavender(ラヴェンダー)。

ラベンダー畑は、lavender fields(ラヴェンダーフィールズ)。

下くちびるを噛む「ヴェ」の発音に要注意ですね。アクセントは最初の「ラ 」につきます。

富良野で宿泊したのは、スキー場のある丘の斜面に建つコンドミアム(マンション)型のホテル。

長逗留できる部屋にはキッチンもフル装備で、自室で料理することもできます。

二泊目は、朝採れのトウモロコシ、地元チーズ工房のピッツァ、連れ合いの大好きなジンギスカンなどを料理して、富良野ワインと一緒にいただきました。

翌朝、自室でいただいた朝食後、皿やフォークを洗っていたら、早く出かけたい連れ合いが、「そのままでいいんじゃない。メイドさんがやってくれるよ」と言うのです。

それでは気分が悪いので、「『立つ鳥 跡を濁さず』って言うでしょ」と、最後まで後片付けを終えてチェックアウトしたのでした。

立つ鳥 跡を濁さず(たつとり あとをにごさず)

こちらの格言は、聞いたことのない方もいらっしゃるかもしれませんね。

「立ち去るときには、きちんと後始末をして、その場に残った人に迷惑をかけないようにしておく」といった意味ですね。

どこかから引っ越すとか、職場を去るとか、そんな場面で使われます。

小さい頃、父の勤めていた国立大学の官舎を何度か引っ越したことがありますが、そのたびに母が「『立つ鳥 跡を濁さず』っていうから、部屋をきれいに掃除して引っ越すのよ」と言っていたのが、体の芯に染みついています。

富良野のホテルでは、外国人の男性メイドさんとエレベーターで一緒になったりして、忙しい彼らに「迷惑をかけたくない」という思いもありました。実際に「顔」が見えると、迷惑をかけにくいものなのです。

と、前置きが長くなりましたが、「立つ鳥 跡を濁さず」は、英語で何と言うのでしょうか?

実は、自分では思いつかなかったので、調べてみたのですが、こんな英語の格言があるそうです。

It is a foolish bird that soils its own nest

自分の巣を汚すのは、おバカさんの鳥である

(soil は、「〜を汚す(よごす、けがす)」という自動詞であり、「土、表土」という意味の名詞でもあります)

鳥は、自身の巣を汚すことはないので、ましてや人間は身の回りを汚したり、壊したり、何かしら環境に害を与えるようなことをしてはいけない、という意味。

自分の愚かな行為によって、めぐりめぐって悪影響を被ることにもなる、といった戒めです。

こちらの表現を紹介する記事もありました。

Cast no dirt into the well that gives you water

水を与えてくれる井戸に泥を投げ入れるな

こちらは、もともとは韓国の格言のようで、イギリスやアメリカで伝統的に使われていたものではないようです。

格言(proverbs)は、日本ではあまり耳にしなくなりましたが、英語でも昔ながらの格言を耳にすることは少なくなっています。

格言といえば、大学院の恩師は、好んでこちらを使っていました。

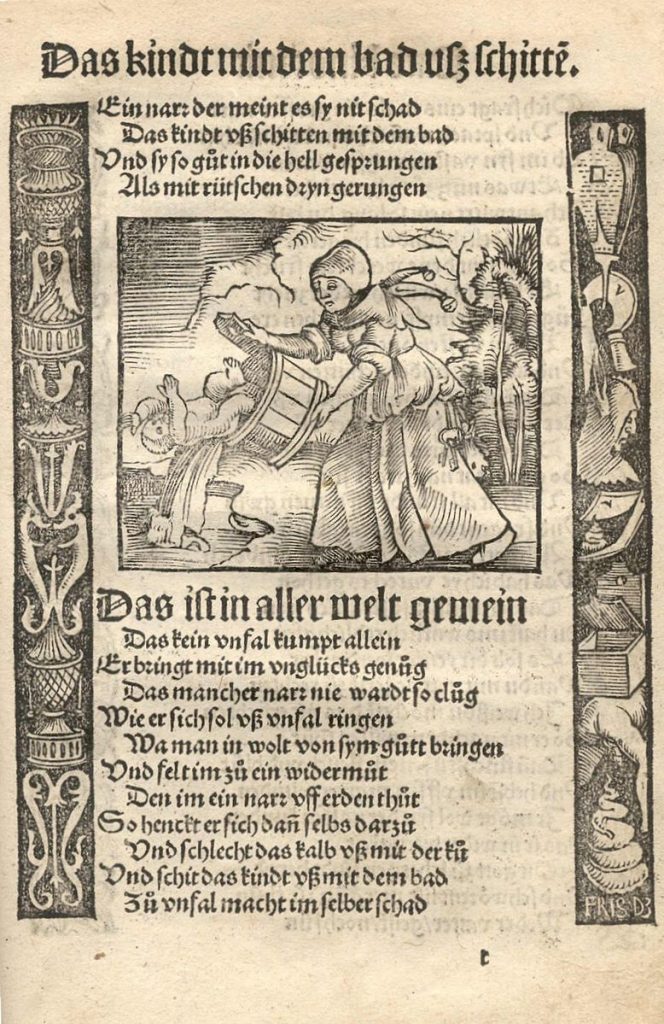

Don’t throw the baby out with the bath water

浴槽の水と一緒に赤ん坊を捨てるな

こんな風にも言います。

Don’t empty the baby out with the bath water

赤ん坊と一緒に浴槽の水を抜くな

これを耳にするたびに、実にヘンテコリンな格言だな・・・と思っていたのです。

意味は、「何かを達成する(浴槽の水を捨てる)ときに、結果を消してしまうようなヘマ(赤ん坊を水と一緒に捨てる)をしてはいけない」というもの。

何かを成し遂げようとするとき、その過程で愚かなことをやらかすと、結果が帳消しになってしまう、といった感じ。

いやはや、なんとも変わった表現ですが、日本語の「本末転倒」にも似ているでしょうか。

でも、「水と一緒に赤ん坊を捨てる」という発想は、赤ちゃんを it という代名詞で表したり、台所のシンクで水浴びさせたりと、日本では考えられない文化圏の表現のような気もします。

もともとはドイツで使われていた格言だそうで、いずれにしても、日本人にしてみれば、なんとも違和感のある表現ですよね。(こちらの挿絵は、1512年出版のドイツの古書に掲載された木版画)

一方、日本の格言と似ているものもあります。

たとえば、こちら。

Catch your bear before you sell its skin

熊の皮を売る前に、熊を捕まえなさい

そう、こちらの格言にそっくりですよね。

捕らぬ狸の皮算用(とらぬたぬきの かわざんよう)

「(狸はまだ捕えていないのに)」不確かなものに頼って計画を立ててはいけない。物事は慎重に行い、油断してはいけない」といった意味でしょうか。

似たような格言はたくさんあります。

Don’t count your chickens before they are hatched

羽化する前から、自分の鶏が何羽いるか数えてはいけない

First catch your hare

まずは、野ウサギを捕まえなさい

熊や鶏、野ウサギが登場するのは、狩猟や養鶏・畜産といった人に身近な生業(なりわい)から生まれた戒めだからなのでしょうね。

こちらも同じ意味になります。

Never spend your money before you have it

お金を持たないうちから使おうとしてはいけない

こちらは、通貨を使う文化なら、どこでも説明なしに通用する格言でしょうか。

そして、最後にご紹介したいのは、こちらの格言。

蓼食う虫も好き好き(たでくうむしも すきずき)

人の好みは、それぞれ。すべての人が同じものを好むわけではない、という意味。

英語にも、同じような格言があります。

Every Jack must have his Jill

ひとりひとりのジャックは、各々のジルを得るものだ

自分では理想的な人間じゃないと悲観していても、結局は相性の合う相手が見つかるものだ、という意味。

ここに出てくる Jack と Jill は、ごく一般的な名前なので、「男と女」の言い換えになっています。

以前、『Jane Doe(ジェイン・ドウ)』という英語のお話でご紹介したこともありますが、Jack や Jill、そして John や Jane は、昔ながらのポピュラーな名前なので、匿名として使われることも多いです。

想像するに、伝統的に Jack と Jill が使われていたところ、時代の流れとともに John と Jane に代替わりしたのかもしれません。現代は、John と Jane が喩えとして使われることが多いですから。

それで、日本語の「蓼食う虫も好き好き」に出てくる「蓼(たで)」とは、ご存じでしょうか?

そう、タデは、「そんなものを好んで食べる虫がいるの?」と思うほど、食べてみるとピリリと辛く苦い植物。(こちらの写真では、上にのっかっている青々とした葉っぱ)

唯一、好んで食べるのは、7月に季節を迎える川魚、鮎(あゆ)を楽しむとき。

頭からパクッと味わう鮎の苦味と、蓼酢(たでず)の苦味がマッチして、なんともいえないハーモニー。(蓼の葉を擦りつぶして魚醤や米酢を加えたのが、濃い緑の蓼酢。蓼は葉脈が多いので、丁寧に取り除くのが手間ですが、季節の味を楽しむひと手間です)

ビールを片手に「あ〜、日本人に生まれて良かったぁ」と、うなる瞬間ですね。

というわけで、いろんな格言をご紹介してみました。

今は日本語の格言だってわからないよ、と思われるかもしれません。

格言を格言たらしめるのは、「みんなに広めておきたい戒めや注意事項があるのだ」という、先人たちの熱い思い。

ちょっと古くさい響きではありますが、時々は思い出して、後の世にも伝えていきたいと思うのです。

Page Top

Page Top