Half-baked(生焼けで、不完全な)

<英語ひとくちメモ その187>

先日、面白い日本語を耳にしました。

「彼は、木の股(きのまた)から生まれたんだろう」という、ベテラン運転手の発言。

「木の股から生まれる」というのは、「人からは生まれていないので、人情を解さない」という意味のことわざだそう。

あまり良い意味ではありませんが、「感覚がズレている」「常識を知らない」といった感じで使われていたようでした。

表現も面白いですが、いまだに初耳のことわざがザクザクと出てくることにも驚きなのです。

さて、前回の「英語ひとくちメモ」では、いろんな格言をご紹介してみました。

日本語でも、英語でも、先人たちがみんなに広めておきたい注意事項を、ごく簡潔に、心に響くようにまとめた言葉の数々。

格言(proverb)というと、古くさいイメージがありますが、どんな環境で生まれたのだろう? と想像をめぐらすと、なかなか面白いものなのです。

たとえば、前回ご紹介した、こちらの格言。

Catch your bear before you sell its skin

熊の皮を売る前に、まずは熊を捕まえなさい

これは、まさに日本語の格言と同じ発想ですよね。

捕らぬ狸の皮算用(とらぬたぬきの かわざんよう)

熊と狸の違いはありますが、獲物を手に入れる前に皮を売ったものと見越して計画を立ててしまう、愚かな行い。

もしも獲物が捕れなかったら? とは考えない、お気楽な(happy-go-lucky)猟師さんを思い浮かべます。

「どうにでもなるさ」と軽く考えるタイプは、どこの国にも、いそうですね。

それで、今日は、格言ではないけれど、よく耳にする言い回しをご紹介することにいたしましょう。

まずは、half-baked という形容詞。

「半分焼けている」という表現ですが、「中身が煮詰まっていない、不完全な」といった意味です。

先日、日本語にも「生煮えのまま」という言葉があることを知ったのですが、かなり似た表現ですよね。

英語の方は、オーブンでパンやクッキーやケーキを焼いてみたら、中心部が焼けていなくてベチャベチャの生地のままだった、という感じ。

日本語の方は、鍋で大きな魚を煮てみたら、中身が煮えていなかった、という感じ。

いずれにしても、もう少し時間をかけて調理を続けなければならない、という様子を描いています。

つまり、もうちょっと深く考えて、中身を充実させなければならない、という意味。

英語の half-baked は、こんな風に使います。

Candidates are repeating half-baked ideas just to get voters’ attention

ただ有権者の気を引くために、候補者たちは中身の煮詰まらないアイディアを繰り返し発言している

7月に行われた参議院選挙では、そんな印象を持ったのでした。

理想(ideal、発音は「アイディール」)を描くのは結構ですが、どうやって理想を実現するのか? という具体的な方策に欠けている。

つまり、すべてが「生焼け、生煮えのまま」だということでしょうか。

「生焼け」のまったく逆で、こんな表現もあります。

Go for the jugular

こちらは、動詞 go を使った表現になります。

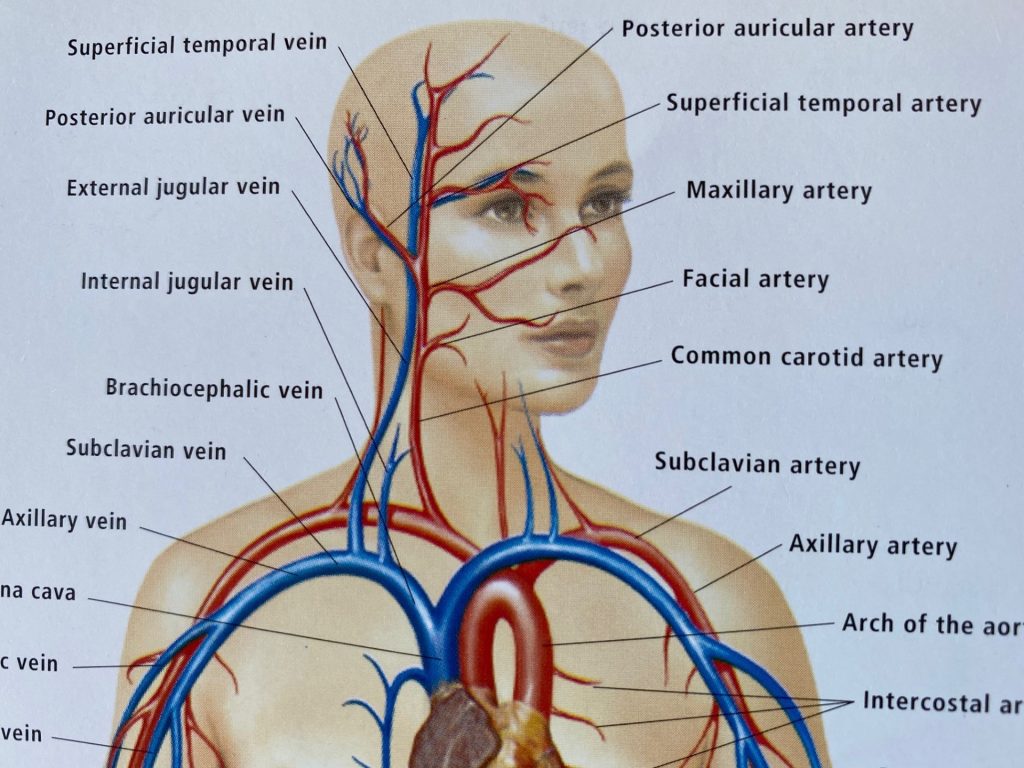

最後の単語 jugular は難しいですが、「ジャギュラー」と発音し、頸静脈(けいじょうみゃく)のこと。つまり、首にある重要な静脈で、脳から心臓へと血液を送る血管です(こちらの女性の図では、彼女の首の右側に External jugular vein と書いてある青い大きな血管が、頸静脈になります)。

この大事な頸静脈を狙う(go for the jugular)ということは、相手の弱点めがけて攻撃すること。つまり、相手のもっとも弱い部分を狙って討論を進め、言い負かすこと。

She went for the jugular of the opponent in the final debate

彼女は、最終討論会で対立候補の弱みを責め立てた

おそらく、もともとは「獲物の弱点である首を狙って、息の根を止めた」という意味で使っていたところ、そこから比喩的に go for the jugular という使い方に転じたのでしょう。

よく耳にする使い方なので、覚えておくと便利だと思います。

日本はお盆が終わったばかりですので、こんなものもご紹介いたしましょう。

日本語には「墓穴を掘る」という表現がありますよね。

自分が入る墓を掘るのですから、「自分を不利な立場に追い込む発言や行動をとる」という意味になりますね。

一方、英語にはこんな表現があります。

Shoot (oneself) in the foot

そう、「自身の足をピストルで撃つ」という言い方です。

He shot himself in the foot by lying to the press

彼は記者たちに嘘をついたことで自身を追い込んでしまった

自分の足をピストルで撃つなんて、「不利な状況に自分を陥(おとしい)れる」というよりも、そんなことをして大丈夫? とビックリするような発想ではあります。

まあ、自分で墓穴を掘るのも、自分の足を撃つのも、どちらもイヤですけれどね・・・。

墓穴が出てきたところで、「お墓」を使った表現をどうぞ。

He must be turning in his grave

直訳すると、「彼は墓の中でひっくり返っているに違いない」というもの。

そう、turn in one’s grave という、奇妙な慣用句です。

もちろん、「彼」はお墓に入っているのだから故人ではありますが、その彼すらも、現世で起きていることを見聞きしてびっくりしているに違いない、という意味になります。

ですから、亡くなった人も驚くようなショッキングな出来事が起きている、といった感じでしょうか。

こんな風にも言いますね。

He must be turning over in his grave

そう、turn over in one’s grave という言い方ですが、文法的には、動詞 turn は上下が逆になるという意味なので、over という前置詞を使う必要はありません。

けれども、turn over を使うことで、上向きに埋葬された故人が下向きにひっくり返った、といった意味合いが強くなりますね。

それにしても、「墓の中で故人がひっくり返る」というのは、死者を長い棺(ひつぎ)に納めて土葬する文化から生まれた発想でしょうか。

日本でも、昔は土葬が一般的だったとは思いますが、甕(かめ)や桶(おけ)を使った屈葬も多かったことでしょう。となると、「墓の中でひっくり返る」という発想は生まれにくいですよね。

さらには、誰かが亡くなると、いったんお墓に埋めて(もしくは洞窟などに安置して)、お骨になったタイミングで正式なお墓に納めるという「複葬(ふくそう)」「両墓制(りょうぼせい)」の慣習も、瀬戸内海や沖縄などの西日本で行われていたそう。

となると、「現世の出来事にびっくりして、故人が墓の中でひっくり返る」という発想には、なかなか結びつかないでしょう。

けれども、「故人は現世に交わりを持つ」という考えは洋の東西を問わず、日本にも故人が「草葉の陰(くさばのかげ)から見守っている」という表現がありますよね。

なんでも、平安時代の絵巻には、墳墓に埋葬される人と遺棄される人の両方が出てくるので、お墓に埋葬する風習はそんなに古くはないのだろう、という説があるそう。もしかすると、「草葉の陰から」という表現は、野や洞穴に故人が遺棄されたところから生まれたものなのかもしれません。

いずれにしても、英語の turn in one’s grave も、日本語の「草葉の陰から見守っている」も、亡くなった方はいつも現世に生きる人たちを見守ってくれている、という故人への感謝や親近感を含んだ表現なのでしょう。

夏のお盆になると、祖先をお迎えして、現世でゆっくりと過ごしていただくのも、この世とあの世の近しい関係を表す風習ですよね。

日本のお盆と同じような風習はメキシコにもあって、11月1日の「死者の日(The Day of the Dead; スペイン語で Día de los Muertos)」は、お墓にマリーゴールドの花を飾り、自宅の祭壇にはご馳走を並べて、この世に戻って来た死者をもてなす、という一日なのです。

あの世へお送りした人は、まだまだ現世の人たちの心の中で生き続けている。これは、古今東西いつの世も共通の想いですね。

というわけで、とりとめもないお話になってしまいましたが、

英語の half-baked と、日本語の「生煮えのまま」などなど。

英語と日本語の表現には、よく似たものもあるし、違った発想のものもある、という話題でした。

Page Top

Page Top