アメリカって何だろう?:ちょっと真面目に考えてみました

Vol. 79

ようやく日本にメダルをもたらした荒川静香選手の金メダル。彼女の心を洗われる演技は、まさに冬季オリンピックの華にふさわしいものでした。アメリカの解説者も、彼女はすべての資質を備えたスケーター、美しさの中にも強さがある、まさにレディーの演技、と手放しで褒めちぎります。

翌朝、サンノゼ・マーキュリー紙の一面も、荒川選手の写真で飾られます(3位のイリーナ・スルーツカヤ選手にはDown to bronze、2位のサーシャ・コーヘン選手にはDown to silver、そして、荒川選手にはUP TO GOLDと書かれています)。

連日、オリンピックの放映では、格別見たくもないアメリカ人選手の報道を見せられていたわけですが、こういうときこそ、祖国とは何だろう、そして、どうしてアメリカに住むのだろうと考えるのです。

アメリカに初めてやって来て四半世紀にもなるのに、いまだにアメリカとはどんな国なのだろうかと思っています。それは、アメリカが広大な国でもあるし、いろんな民族が絶えず流入する国でもあるし、中からも目まぐるしく変化する国だからだと思います。たった一年目を離すと、すっかり事情が変わっている、そんな正体不明の国。

そんなアメリカについて、今回はちょっと真面目に考えてみました。

<民主主義を語る>

近頃、シリコンバレーのトップ企業であるGoogleやYahooが、槍玉に上がっています。中国でインターネット検索サイトを運営しているためです。中国でビジネスをするということは、中国政府の仰せに従わなくてはなりませんので、体制に都合の悪い検索、たとえば「民主主義(democracy)」だの「人権(human rights)」といった言葉は、検索できなくしているのです。

これに対し、米国連邦議会は、Google、Yahoo、Microsoft、Cisco Systemsといった中国に繋がりのある会社の重役を招き、公聴会を開きます。君たちは、中国政府のいいなりになるのか、民主主義の一翼を担う精神はどこへいったのだ?と。

アメリカとは何かと問われたとき、「民主主義」という言葉は筆頭に挙げられるものかもしれません。それほど、アメリカ人にとって大切な意味を持つ言葉なのです。けれども、現在、その民主主義はきちんと守られているのか?その重い命題に焦点を当てた本が、ちょっとした話題になっています。

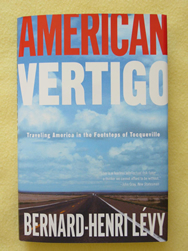

1月下旬に出版された「American Vertigo(アメリカのめまい)」という本です。どちらかというと、これを手にする人はごく限られた世界の人かもしれませんが、それでも、テレビのインタビュー番組や討論会、そして、全米各地の本の紹介イベントなどで、ちょくちょく著者の顔を見かけます。

この本の著者は、哲学者、ジャーナリスト、人種差別撤廃の活動家、映画製作者と、いくつもの顔を持つフランス人、ベルナルド・アンリ・レヴィー氏です。なんとなく、髪を振り乱したベートーベンを柔和な面立ちにしたような印象の人です。

この本は、The Atlantic Monthlyという政治・文学・文化を幅広く扱うアメリカの雑誌が、レヴィー氏を招いたことに始まりました。アメリカでは、フランス人アレクシス・ド・トクヴィルが1835年に出した「American Democracy(アメリカの民主主義)」を民主主義の教科書としているけれど、今あなたがアメリカを訪ねたらどう表現なさいますか?

1831年、25歳のトクヴィルは、アメリカの刑務所制度を学ぼうと大西洋を渡りました。が、広く民主制に興味を持つこととなり、その後9ヶ月をかけてアメリカ各地を訪問した体験を、本に記しました。アメリカの民主主義は、ヨーロッパの君主制よりも公正な制度であるが、その一方で、個人は多数の犠牲になる恐れもあると(「大多数の専制政治」と表現されています)。

これを再検証しようと、レヴィー氏は、一年かけてアメリカ中を歩き回ることで、アメリカ観を構築します。

旅は、ロードアイランド州ニューポートから始まります。173年先、トクヴィルが降り立った所です。そこから、ニューヨークのライカーズ・アイランド刑務所、クーパーズタウンの野球博物館、アイオワ州ドゥモインのアーミッシュ集落、サウスダコタのインディアンの集会などを訪ね、その後、西海岸の北から南、ネヴァダ・アリゾナの砂漠地帯、テキサスからアーカンソーの内陸部、マイアミからピッツバーグへの東海岸、そして首都からボストンへと、一年の旅はようやく終結します。各地での体験・対談の記述は、実に70を超えます。

ミネソタ州では、物質文化の象徴のような巨大ショッピングモールを訪れ、ここは資本主義の栄光を称える教会であり、同時に、人々が現実と社会を肌で感じるために集まる奇妙な場所と評します。

デトロイトからシカゴへ向かう94号線では、左車線(追い越し車線)で、右と同じスピードでのろのろと走る車に文句も出ないことに感心し、「これは車社会の民主主義だ!」と叫びます。まさに、トクヴィルの言う「平等そのものへの愛」だと。

途中、車を止め、小休憩をしていたレヴィー氏は、早く立ち去れととがめる警察官とやりあいます。トクヴィルの足跡をたどっているのだと説明すると、態度を豹変し、尊敬のまなざしになる警察官に、アメリカは田舎者のカウボーイの国で、教育のない人々の国というのは間違っているではないかと記します。

コロラドでは、女性バーテンダーと社会保障制度の話になり、アメリカの制度は、州や職業や個人によって変わる、恐ろしく複雑なものであることを実感します。それは、中央集権への不信感と、トクヴィルの記した「徹底した個体主義」によると分析します。

フロリダ州ホームステッド(1992年ハリケーン・アンドリューで壊滅的被害を受けた街)では、街がハリケーン以前のまま、脆弱に復興したことに驚きます。映画のような防衛システムの構想を描きながら、市民を守るためにはその十分の一も力を注がない不思議さ。これは、リスクの文化であり、自己防衛への傾倒であると評します。

そして、キューバに置かれるグアンタナモ刑務所では、裁判にかけられることもなく何年もテロリストとして捉えられる拘留者を観察し、ここは、暴力、社会からの隔離・追放、人権や法の規則への無関心が詰まった、アメリカの刑務所制度の縮図だと表現します。

旅に出た2004年は、大統領選挙の年だったため、政治家の集まりや党大会にも多く出席しています。共和党のヴェテラン連邦議員トム・ダッシュル氏がインディアンの集会に家族と出席すると、その笑顔とインディアンの踊りは仮面劇だと言い放ち、民主党の若手のホープ、シカゴから上院議席を狙うバラック・オバマ氏と対面すると、昨夜の党大会のエネルギーはどこにも無い抜け殻だとこき下ろします。

「小さき者の復讐」という節では、ブッシュ大統領を、「負け犬として生まれた、父親のいいなり坊や」と表現し、ビヴァリーヒルズに女優シャロン・ストーンを訪ねた箇所では、「もしかしたら、ブッシュは大統領になりたくないのに、父親、母親、奥さんを喜ばせるために大統領になったんじゃないかしら。僕は、本当は軍人になりたくなかったんだと泣く兵士と同じだわ」と、彼女が語ったことを記します。

フランス人べったりと言われるのを恐れ、なかなか会わせてもらえなかった大統領対立候補、ジョン・ケリー上院議員に対しては、ナイスな人で、心の底ではヨーロッパ人の、理性論者と評します。真実はすぐに明らかになると信じていたから、敵方のこき下ろしにも反応するのが遅れてしまった(そして、結果的に、ブッシュ大統領に敗れました)。

<レヴィー氏のアメリカ論>

体験にもとづき、レヴィー氏はこう分析します。アメリカほど自国に問いかける国はない。自分たちは何であるのか、そして、これから自分たちはどうなるのか。人種構成は?文化は?政治は?自分たちのアイデンティティー(本質)は?そんな自己疑問の嵐を指し、レヴィー氏は「めまい(vertigo)」であると表現します。

今、アメリカでは、自己矛盾、社会肥満、モザイク化、階層化が起きている。世界で最も見事なユダヤ大虐殺の記念碑を持ちながら、化石の展示物を進化論反撃の道具に使う矛盾、経済・金融・政治が肥大しきった社会肥満、細切れに区分けされ複数の国家のようになってしまった社会、そして、街角でも刑務所でも社会から完全に切り離された人々の存在。

それで?アメリカは自国の状態に嘆く必要があるのか。答えは否だ。それは、アメリカという国は、ヨーロッパ(特にフランス)のような言語・伝統・歴史を共有する民族国家(nation-state)ではないからだ。ヨーロッパのモデルはアメリカには通用しない。それが証拠に、訪ねた先々で、嘆きなどよりも”ゴッド・ブレス・アメリカ”という自国への忠誠を耳にしたではないか。

アメリカは、常に抽象であるし、そうあり続ける。実の無い国家。ビル・クリントン大統領が、1993年の就任演説で述べたような国。「アメリカが何であるかは、各々の世代が決めること。」

トクヴィルが述べた「大多数の専制政治(tyranny of the majority)」という言葉を借りるなら、いまは逆に、「少数派の専制(tyranny of the minorities)」の恐れすらある。そして、この恐れが、社会そのものではなく、一般市民の間で多数派への順応という形で現れている。

これに呼応し、アメリカには、かつて建国の父たちが掲げていたような純粋理性理念(Idea)が戻りつつある。そのお陰で、今日自由に呼吸ができる数少ない国となっている。

無政府と専制、この古来のジレンマの中でアメリカが出した答えは、自由と勇気から生まれた「開拓魂(pioneering spirit)」だ。そして、さまざまな問題に立ち向かう今日も、この精神をもって、改革を進め、自分を取り戻す力をアメリカは持っているのだ。

ちょっと難解ではありますが、結局のところ、レヴィー氏は多くのフランス人とは違って、反アメリカ派ではないのですね。彼の皮肉交じりのアメリカ論、そして、政治学的・哲学的な指摘にはいろいろ反論はあるものの、レヴィー氏自身はアメリカの民主主義の底力を固く信じている、そんなトーンの本なのです。

後述:フランス語なまりの激しいレヴィー氏。書く英語もフランス語なまりです。フランス語は世の言語の中で、最も科学表記に適した言語といわれますが、う?ん、この方の語り口は難しい。

けれども、アメリカ人じゃない人が書くアメリカ論はおもしろいです。外から見るとはっきり見えるもの、はっきり言えるものもあるのですね。広大な、州の寄せ集めのアメリカ。ここで生まれた人でも経験しないことが、たくさん書いてあります。

<アメリカの宗教>

上記のレヴィー氏。もともと哲学者だけあって、実におもしろいことを考え付きます。彼がインタビューや講演で力説していた中からひとつ、アメリカの宗教についてのコメントをご紹介しましょう。

ヨーロッパでは、少なくともカトリックの国フランスでは、神は身近でもあり、遠い存在でもある。神は人と親しく対話することもあるが、同時に、音信が途絶えることもある。なぜなら、神は沈黙を守るからだ。この「神の超越(the transcendence)」は、ヨーロッパ神学の核心ともなっている。

一方、アメリカでは、神はどこにでも存在し、絶え間なく人に話しかける。芝生を刈っているときも、キッチンで食事の用意をするときも、神は絶えず隣に存在し、話しかける。まるで、神が人間の相棒でもあるかのように。

なるほど、これは的を射ている発言だと思うのです。テレビをつければ、福音系教会牧師のお説教番組が絶え間なく流れているし、神の名は、ありとあらゆる場面に引っ張り出されます。お札にも、議会にも、学校にも、スポーツイベントにも。そして、日々の会話にも(God bless「神のご加護を」と別れ際にあいさつし、God forbid「神がお許しにならないが」と最悪の事態を想定する際に前置きします)。

自ら神を追い求める辛く、長い道のりが耐え切れず、いつの間にか、神の名や「呪文」を唱えれば救われる、そして、そうしないときは罰せられる、そんな新しい宗教の形がこの新大陸で出来上がったのかもしれません。

アメリカで生まれ育った太極拳の師匠が、アメリカ人は「即座の喜び(instant gratification)」を欲するものだと言っていました。これはまさに、レヴィー氏の指摘に相通ずるものがあります。すぐに何らかの結果がほしいのです。

そういう人にとっては、神は沈黙であってはいけないのです。自分で考え、悩み、求めることは好ましからざるもの。だから、すぐに願いを聞き届けてくれる身近な神が必要となってくるのです。何事に関しても神に話しかけ、おねだりするのは、そういった身近な神の表れなのです。

そして、「お隣の神」はどんどん信者を増やし、何万人と集う巨大な教会を次々と産み出しているのです。

後述:「神の沈黙」を肌で感じたことがあります。故遠藤周作氏の小説「沈黙」を読んだときです。神を求める厳しさを、カトリック信者の遠藤氏は、実に如実に描いています。

<アメリカの寛大さ>

自分なりにアメリカを一言で表すとしたら、「寛大な(generous)」という言葉を使うでしょうか。見ず知らずの人にも惜しみなく手を差し伸べる寛大さ。何かしくじっても「よくやったね」と許す寛容さ。自分と異質のものをも包み込む許容力。

勿論、人間の社会ですから、例外はたくさん起こります。けれども、一般市民の寛大さは、まだまだ健全なのです。でなければ、欠点の多いこの国に、外からやって来る人はいなくなるかもしれません。

この素晴らしき伝統が消え去ることなく、次世代へ受け継がれればいいと思っています。

<今は非常事態>

遠い、遠い、知らない国だと思っていたアラブ首長国連邦(United Arab Emigrates、通称UAE)。この国が、連日話題にのぼっています。

アメリカの6つの主要な港で港湾管理業務を行っていたイギリスの会社が、UAEの国営会社に買収されるというのです(ニューヨーク、フィラデルフィア、ニューオーリンズ、マイアミなどの6港を管理していたロンドンのPeninsular and Oriental Steam Navigation Companyが、首長国のひとつであるドゥバイが持つDubai Ports Worldに買収される計画。P&Oは、ヴィクトリア女王が即位した1837年に設立された海運業の老舗)。

ブッシュ政権は、2月中旬、買収案を承認しているのですが、それを知った連邦議会は大騒ぎ。UAEの会社なんかがアメリカの港湾をコントロールしたら、それこそテロリストの温床となるではないか。現に、2001年9月のテロリストのうちふたりは、UAEを経由してアメリカにやって来たではないか。テログループが資金調達にUAEの銀行を利用した形跡もある。今後、アメリカでの港湾管理がどう悪用されるかわかったものではない。

これに対し、ブッシュ政権は、こう弁明します。会社の持ち主が変わるだけで、荷役業務や施設管理は何も変わらない。港湾警備も今まで通り、自国の沿岸警備隊と税関・国境警備が行うのだ。何の不都合もない。イギリスの会社がよくて、UAEの会社が悪いというのは、アメリカの良き同盟国に対し失礼ではないか。

現に、アメリカの港湾の3割は、デンマーク、台湾、韓国、シンガポールなど、世界各国の会社が業務を肩代わりしているのですね。ドゥバイのDubai Portsにしても、アジア、ヨーロッパ、南アメリカで幅広く港湾業務をこなす実績を持っています。そして、UAEは、F-16戦闘機やApache対戦車攻撃ヘリコプターもたくさん買ってもらっている、大事なパートナーなのですね。

昨年8月、連邦議会は、中国のCNOOCによるアメリカの石油会社Unocalの買収を阻止した経歴があります。エネルギー会社を中国に買収されると、アメリカ経済と国家防衛の観点から問題ありという理由からです(CNOOCは、中国国営の石油会社が7割を所有と、国家と深い繋がりを持ちます。当のUnocalは、その後カリフォルニアのChevronTexacoに買収されています)。

今回も、国営会社が絡んだ構図に、連邦議会はあくまでも闘う姿勢を見せています。対する大統領は、議会が阻止法案を通したって、拒否権を発動するもんねと宣言しています。しかし、その2日後、買収をちょっと延期しようかと弱腰にもなっています。

個人的には、アラブ云々というよりも、アメリカに入る貨物のわずか5パーセントしか検査されていない事実の方が、重大なセキュリティーの穴だと思うのですが。そもそも、港湾管理を民間会社に託すのも正しいことなのでしょうか、このご時勢に。

<おまけのお話:ロボットが救う命>

話題沸騰のアラブ首長国連邦。イギリスから独立したのは、1971年のことです。今では豊かな産油国として知られていますが、それまでは、商いを生業としていました。そのなごりで、港湾業務はお得意なのです。ドゥバイ港は、中東で最大の港となり、ヨーロッパ、アジア、アフリカと手広く交易します。

そんなアラブの国では、競馬ならぬ「らくだレース(camel racing)」が、代々人気の娯楽スポーツのようです。きっと、競馬のように、賭けを楽しんだりするのでしょう。

近年、このらくだレースで、ロボットたちが大活躍しています。騎手として、ひっぱりだこなのです。ロボットといっても、アシモくんのように立派なものではありません。円筒形の胴体にお飾りの頭が付いた、全長30センチの張子みたいなものです。一応、騎手よろしくジャージを身にまとっていますが、唯一のインテリジェンスといえば、ブンブン動く右腕くらいなものでしょうか。

このロボット騎手たち、遠隔操作でコントロールできるので、ここ一発というところで、ペシペシペシっと続けざまにらくだに鞭を浴びせます。疲れを知らないので、いつまでも人間の指示通り、らくだのお尻を打ち続けます。すると、打たれたらくだも、全力で駆け続けるのです。速い、速い。

以前、らくだレースの騎手といえば、子供たちが駆り出されていました。人身売買(human trafficking)で集められた、インドやパキスタン、アフリカの子供たちです。3歳の幼児も珍しくありません。なぜって、らくだに乗るのは軽い方がいいからです。

この子たちは、ひとこぶらくだの背中にくくり付けられ、いわれるままに、レースの騎手を務めます。ひとたび不測の事態が起きると、命を落としたり、骨を折って一生びっこをひいたりします。騎手を退いた子供たちの保護施設すら存在するのです。

そこで、悪しき人身売買を撲滅しようと、ロボットが使われるようになりました。同時に、騎手は18歳以上でないといけないという法律もできあがりました。そうなってくると、ますますロボットが重宝されます。5キロしかないロボットには、どんなに体の小さな騎手もかなわないのです。

ロボット騎手を使い始めて3年ほどだそうですが、勝ち目のない人間の騎手は、どんどん姿を消しています。そして、3歳の頃、おじいちゃんに売られてパキスタンからやってきた男の子も、もうすぐ祖国に戻れるそうです。骨折の後遺症は重く残りますが、新しい人生の始まりなのです。

(1月30日、英BBC放映の「BBC World News」より)

夏来 潤(なつき じゅん)