- ホーム > シリコンバレー・ナウ > 社会・環境 > 絶対に避けられないもの: 人生の終焉

絶対に避けられないもの: 人生の終焉

Vol. 196

絶対に避けられないもの: 人生の終焉

日頃、人は死ぬことについて考えたくもありません。が、人生の終焉を語ることは、タブーであってはならないはず。

ですから、今月は、誰もが経験する「通過点、死」にまつわるお話を二ついたしましょう。

本題に入る前に、まずは先月号の結果発表からどうぞ。

<先月号のフォローアップ:民泊の住民投票>

先月号の第1話は、日本でも取り沙汰されている「民泊」のお話でした。

Airbnb(エアービーアンドビー)を始めとする「シェアサービス」誕生の地、サンフランシスコでは、今年2月に施行された市の民泊条例では不十分なので、もっと厳しい規制を定めようと住民提案が出され、11月3日に投票が行われました。

年間75泊の上限、条例で義務化された届け出のない物件についてはサービス側に罰金を科すなど、厳しい規制が提案されましたが、住民投票で否決されました。

なんでも、2月に条例が施行されて以来、自主的に市役所に届け出たのは 700件のみ。本来は何千件も届け出がなければならないのに、条例はうまく機能していないのが現状のようです。

が、Airbnbを筆頭に、サービス側からは10億円以上の資金が集まり、反対運動は盛り上がりを見せました。これまで Airbnbを利用した(泊まったり、泊めてあげたりした)14万人のサンフランシスコ市民に対して、「提案に反対しよう!」との勧誘もあったとか。

市に登録される有権者は45万、そのうち投票するのは約半数であることを考えれば、14万人への勧誘は、かなり有効な手立てだったことでしょう(参照:“Prop. F: S.F. voters reject measure to restrict Airbnb rentals”by Carolyn Said, San Francisco Chronicle, November 4, 2015)。

が、住民提案が否決されたとはいえ、賛成45%、反対55% だったので、厳しい規制に賛同した住民はかなり多かったのでした。

建設中の高層マンションが飛ぶように売れる反面、昔ながらの住宅地では、テクノロジー従事者に借家を明け渡せと「立ち退き勧告」に頭を抱える住民もいるサンフランシスコ。

民泊サービスでさらに深刻化する「持つ者と持たざる者(the haves and the have-nots)」の構図に、疑問を抱く住民も多かったのではないでしょうか。

<Final Instructions: 人生最後の指示書>

というわけで、今月の本題に入りましょう。

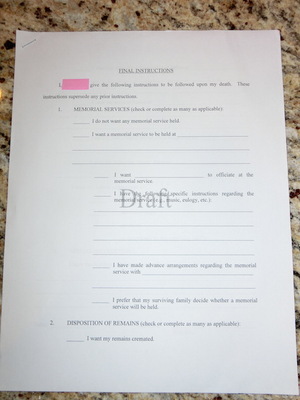

題名になっている「Final Instructions」というのは、「人生最後のお願い」または「指示書」とでも言いましょうか。つまり、自分が死んだら、お葬式や埋葬はどうして欲しいと、残された人に正式に(法的に)指示を与えておくことです。

まあ、縁起でもない! と毛嫌いされる話題ではありますが、どうやら「最期」について考えておくことは重要なことのようで、先日、我が家では、この「最期の指示書」をしたためたのでした。

いえ、自ら進んでやったわけではありません。15年前につくった遺言状(Last Will)や末期医療に関する指示書(Advance Health Care Directive)を見直すことになって、その際、新しい弁護士から「最期の指示書」の草案が送られてきたのでした。

そんなものが世の中に存在するなんてまったく知らなかったので、草案を目にした時には、さすがにギョッとしましたが、弁護士に「こんなの必要なの?」と問えば、「今が絶好のタイミングでしょう」と、つれない返事。やらないわけにはいかなかったのでした。

草案では、「お葬式(memorial service)を望むか、望まないか」「もし望むなら、どこで、どういう風にやってほしいか」「遺体は火葬(cremation)か、埋葬(burial)か」「埋葬地の希望はあるか、もしくは遺灰は撒いてほしいか」などを選択するアンケート形式になっていて、それを法的な体裁に整えてくれるようです。

そんなわけで、あれこれと考えてみたのですが、考えれば考えるほど、誰かに迷惑をかけたくない! という気持ちでいっぱいになるのでした。

ま、お葬式や埋葬の儀式は、残された者のためにあるわけですから、あの世に向かう者がとやかく口を挟む話ではないかもしれませんが、「好きな音楽かけてよ」とか「祭壇にウイスキーのボトルを置いてよ」とか、何かしらこだわりのある場合は、事前に指示しておく価値はあるのでしょう。

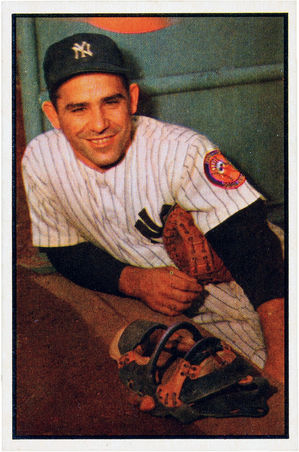

ところで、9月22日、90歳で亡くなった伝説的な野球選手、ヨギ・ベラ(Yogi Berra)さん。

("1953 Bowman Yogi Berra" by Bowman Gum - Heritage Auctions, from Wikimedia Commons)

ニューヨーク・ヤンキーズの「首位打者キャッチャー」の誉れ高い彼は、イタリア系で背は高くない。だから、「野球の魅力は、小さな選手でも互角に戦えるところだ」と常々語っていらっしゃったとか。

ある日、そのヨギさんが、「あなた、死んだらどこに埋葬してほしい?」と奥さんに聞かれると、間髪入れず、こう答えたとか。

「そんなの、わかんないよ。きみが僕を驚かせてくれよ(Why don’t you surprise me?)」

なるほど、残された者が決めてあげても、あんまり問題はないのかも。

<Right-to-die: 死ぬ権利>

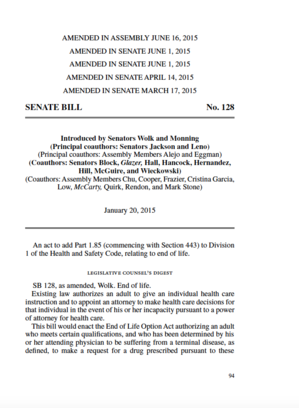

先月、カリフォルニアでは、州民にとって大事な法律が制定されました。

それは、「死ぬ権利」に関する法律。つまり、病状が末期に進み、治る見込みがないと診断された方が、自ら命を絶つことを選択できる法律です。

以前は、安楽死(euthanasia)と呼ばれていましたが、死ぬことだって、人が生きる上で立派な権利であるという認識が広まり、近年は、死ぬ権利(right-to-die)という表現が好まれるようになりました。

カリフォルニアでは、以前から死ぬ権利を認める法案を通そうという動きがありましたが、20年以上を経てブラウン州知事が法案に署名したことで、ようやく法律が誕生しました。

正式名称は、『終焉の選択法(the End of Life Option Act)』。すでに4州で同様の法律が成立していて、カリフォルニアが加わったことで、全米の8人にひとりが「終焉を選択できる」環境に居住することになりました。

カリフォルニアの新法が定めているのは、18歳以上のカリフォルニア州民であること、医療的な判断を自ら明らかにできること、余命6ヶ月未満の末期症状であること、そして、強要されない自らの意思であること、などです。

死期を選ぶには二人の医師の賛同が必要で、主治医(Attending Physician)が薬を処方し、コンサルティング医(Consulting Physician)が医師の診断や患者の判断を精査します。

患者の早まった判断を防ぐために、15日以上を隔てて2回、口頭で主治医に意思を伝達したあと、正式に申請書に署名をする際は、2名の証人の立会いが義務づけられています。

さらに、死期を早める薬(an aid-in-dying drug、バルビツール酸系の鎮静薬)を服用する際は、最終確認書に署名をし、これをもって本人への最終確認と証明書とします。かたわらには誰かひとりいることと定められています。

ちなみに、上のお話で出てきた、遺言状とペアの末期医療に関する指示書(Advance Health Care Directive)では、「延命治療はしてほしくない」旨を明記できるものの、死期を選ぶことについては事前に指示できません。そして、新法で許される死期の決断は、本人のみしかできない(家族はできない)ことになっています。

生命保険はおりるの? といった疑問も浮かびますが、死期を選ぶことは自殺ではなく、あくまでも病死と判断されるそうです(以上、参照:“How End of Life act will work” by Lisa M. Krieger, San Jose Mercury News, October 7, 2015)。

この新法が誕生した背景には、脳腫瘍をわずらうブリタニー・メイナードさんの存在がありました。

サンフランシスコ・ベイエリアで暮らすブリタニーさんは、「調子のいい時もあるけれど、これからだんだんと悪い時が増える」ことを予見し、自ら死を選ぶことを希望しましたが、カリフォルニア州では許されないことなので、夫と共に隣のオレゴン州に引っ越し、昨年11月、29歳で命を絶ちました。

自作ビデオで「どうか、自分のような患者の立場を理解してほしい」と訴えた姿がテレビでも広く報道され、それが人々の支持を集め、州議会でもスムーズに法案が通ったわけですが、法案に署名をする立場のブラウン州知事は、もともとローマ・カトリックのイエズス会神学校の出身。

あっさりと棄却される可能性もあり、どうなることやら? と支持者は固唾を呑んで見守っていましたが、「最終的には、自分が死に瀕した時に何を欲するかで決めた」と、法案にゴーサインを出しました。

医師に提出する申請書は、『人間らしく、尊厳を持って人生を終えるための薬の申請書』と名づけられていて、あくまでも「普段の自分らしく逝く(to end life in a humane and dignified manner)」というのが趣旨のようです。

とはいえ、先輩にあたるオレゴン州では、年間150人ほどが「薬」を受け取り、実際に服用するのは100人ほど、また医師の4割近くは処方を断るとの統計もあり、「死期を選ぶ」ことに逡巡を抱く人も多いように見受けられます(参照:公共放送局KQEDサンフランシスコ制作『Newsroom』、10月9日放映)。

カリフォルニアの新法は、施行の時期は定まっていません。そして、反対派は「絶対に法律をくつがえしてやる!」と息巻いています。

反対派は、やみくもに気炎を吐いているわけではなくて、「逝き方」は他にもあると主張したいのでしょう。たとえば、最期をホスピスで過ごし痛みを和らげてもらうことも、静かに飲食を断ち逝くことも、考慮すべき逝き方だと。

「死期を選ぶ」ことは、人間の権利となり得るのか、それとも死は定められた宿命であり、最期を迎えるまで人は懸命に生き続けなければならないのか?

複雑化した現代社会に、またひとつ選択肢が増えています。

感謝祭の日に「命」に感謝しつつ。

夏来 潤(なつき じゅん)