蓮は沼にあってなお花開く

<エッセイ その210>

「春分の日」を過ぎても、なかなか春らしくならない花見月。

それでも、陽光を感じる楽しい午後を過ごしました。

截金(きりかね)の美しい作品の数々に出会ったのです。

はて、截金とは? と思われた方もいらっしゃることでしょう。

わたし自身も知らなかったのですが、截金とは、古代より連綿と受け継がれた装飾の技法です。

中国や朝鮮半島では、6世紀頃に仏像や仏画、王家の品々などに截金が施されるようになり、日本には仏教とともに大陸より伝わったといわれます。

日本では、飛鳥時代の法隆寺「玉虫厨子(たまむしずし)」や法隆寺金堂「四天王像」が最古の例とのこと。奈良時代の代表例としては、東大寺法華堂「四天王像」や正倉院宝物「新羅琴(しらぎごと)」が挙げられます。

古代より、仏像や大切にしたい宝物に施された、細密な文様の装飾技法。それが、截金(もしくは切金とも)。

この古代の壮麗な装飾技法を受け継がれた截金師が、江里朋子(えりともこ)氏です。

桜の開花が待ち遠しい昼下がり、福岡市天神で開かれた個展で、江里氏の創作の数々に出会ったのでした。

展示スペースに入ると、そこは、まさに特別な空間です。

壁に掛けられた大小のモダンな額装、ガラスケースに収められた盆や飾筥の力作、そして、会場の真ん中に集められた、かわいらしい香合(こうごう)の数々。

香合とは、お茶の席で香を入れておく小さな容器のこと。小箱が大好きなわたしにとっては、香合の用途よりも、その装飾の多様さと繊細さに目を奪われます。

こちらは、糸巻に材を取った作品『截金香合 糸巻』。立体的に糸巻を模した木箱の上に、金やプラチナの截金を施し、ふんわりと巻かれた糸を表しています。

冒頭の写真は、三日月型の木箱を小さな花の文様で飾った香合。やわらかにカーブした箱の上に、規則正しく、均一に文様が施されています。

たとえ、まっすぐな線のモチーフだったとしても、ゆったりとカーブした木地に装飾を施すのは難しいことだろう、と思わず目を凝らします。

ここで少し、截金の技法をご紹介いたしましょう。

まず、材料となる純金箔やプラチナ箔は、数枚焼き合わせて厚みを持たせます。

それを鹿皮の盤の上で竹刀を使って線状に切っていきます。線は髪の毛ほど細く、丁寧に切っていくことが求められます。文様に応じて、丸や三角、四角と違った形にも切り出します。

文様となる金箔を置くには、二本の筆を使います。

一本の筆には膠(にかわ)と布海苔を含ませ、もう片方の取り筆で箔を置いていきます。箔は少しでもずれてはいけないので、全神経を手元に集中します。

手で文様を描くのとは違って、一本の線を置くにも気を抜けず、熟練した截金師であっても、神経をすり減らす作業の繰り返しではないかと想像するのです。

そんな手間のかかる制作過程ですので、大きな作品となると、それだけ大変なのではないでしょうか。

たとえば、こちらは、かなり大きな額装の作品『月洸』です。

月の光が水面にチラチラと揺れるような、静寂でありながら、躍動も感じます。

小さな金銀のカーブはお行儀よく並んでいるけれど、全体的に見ると、大きく輝く球体が姿を現してくるような、力強さを感じる作品です。

伝統的な文様にはこだわらず、まるで美術館で観賞するデザイン画のような、自由な発想のモチーフが光ります。

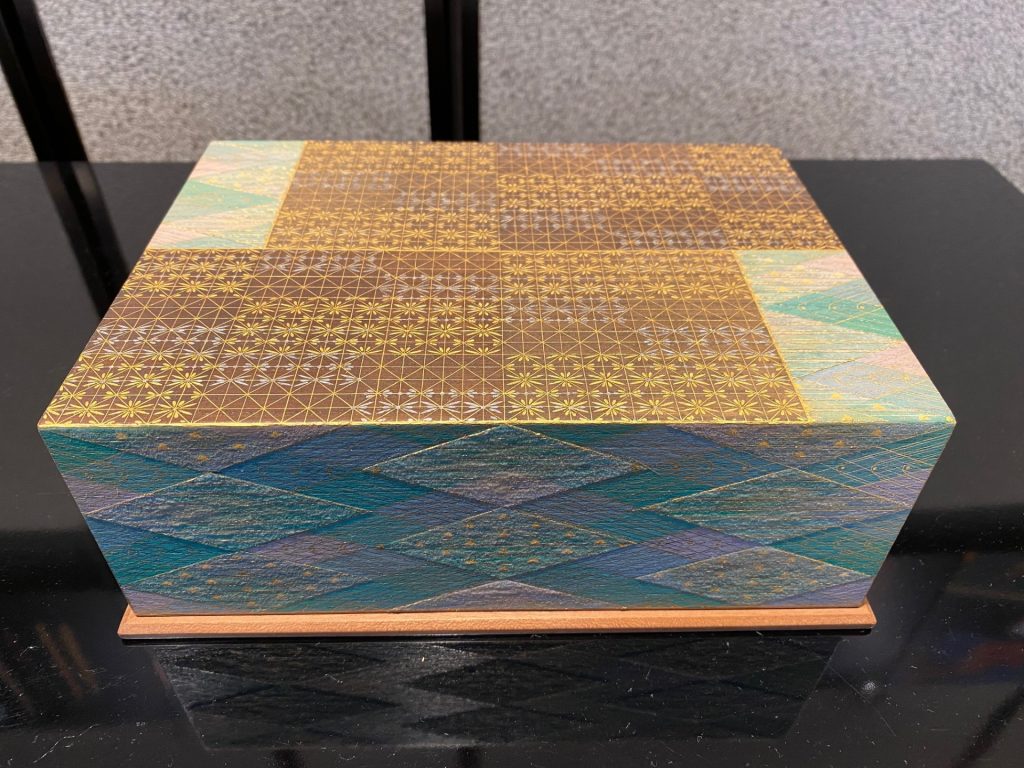

こちらは、第48回西部伝統工芸展(2013年度)で九州朝日放送賞を受賞された作品。『碧梁(へきりょう)』と名付けられた飾筥(かざりばこ)です。

側面の青緑の装飾と、蓋の茶地に金銀の花模様が華やかな対比となっています。

伝統的な截金の文様には、植物や動物をモチーフとしたものや、水や天体など自然を図案化したものがあります。また、網や籠(かご)と日常の品々から材を取ったものもあります。

そこから発想を広げて、どんどん新しい文様を創り出すのが、江里氏のスタイル。

蓋の花模様は、伝統的な文様にも見受けられますが、側面の菱形がなんともモダンです。よく見ると水の流れのような流線も施されていて、わたし自身は、満開の花菖蒲園を散策しているような印象を受けました。

こちらは、作者ご自身に解説していただいた作品です。

『截金絲綢飾筥 天漢路(あまのかわじ)』と名付けられた飾筥です。

絲綢(しちゅう)というのは、絹のこと(シルクロードは、絲綢之路とも書かれるそう)。絲綢飾筥とは、木地に箔を直接置くのではなく、シルク生地の表裏に文様を施し、蓋を覆ったもの。

テーマとなる天漢路とは、天の河のことだそうです。

ある離島に家族旅行をしたとき、生まれて初めて天の河をご覧になったそう。まさに天空の大河のような天の河に感動し、「車が来たら教えてね」と道路に寝転がりながら、長い間、夜空を眺めていらっしゃったとか。おりしも流星群の晩で、天の河を背景に次々と星が流れるという特典つきでした。

雲のようにぼんやりとした無数の星々に、ひときわ輝く星々が散りばめられる。その合間をぬって、矢のような星が流れ行く。シルクの表と裏両方にモチーフを施し、奥行きを持たせることで、その夜の天体スペクタクルを表してみたいと思われたそうです。

一方、こちらは『截金透塗茶箱 七宝ぼかし』と名付けられた、漆塗(うるしぬり)の茶箱です。

漆塗の箱に伝統的な七宝紋(しっぽうもん)を基本に截金が施されています。が、これには、新しい手法が使われているのです。

それは、截金透塗(きりかね すかしぬり)という手法。漆塗の箱に箔を置き、その上からさらに漆を塗っているのです。

お母様である截金師、故・江里佐代子氏が晩年とくに好まれた手法とのこと。

この手法を受け継ぐには、何度も試行錯誤があったとおっしゃいます。なぜなら、膠と布海苔で置いた箔は、漆を塗ると剥げやすい。ですから、塗り師の方はもうキブアップ寸前だったところ、江里氏が何度も頼みこまれて、ようやく完成にこぎつけたとか。

塗り師の方も、縄文の頃より使われた漆をこのように使うとは! と、慣れない工程に戸惑われたことでしょう。

不思議なことに、文様の箔は赤に着色したわけではなく、金箔が使われています。箱の角の部分を見ると、漆の層が薄いので、金色が透けて見えるのがわかります。

截金の上に薄く塗られた漆は、年月が経過するとだんだんと透明になってきて、本来の金色が現れてくるそう。

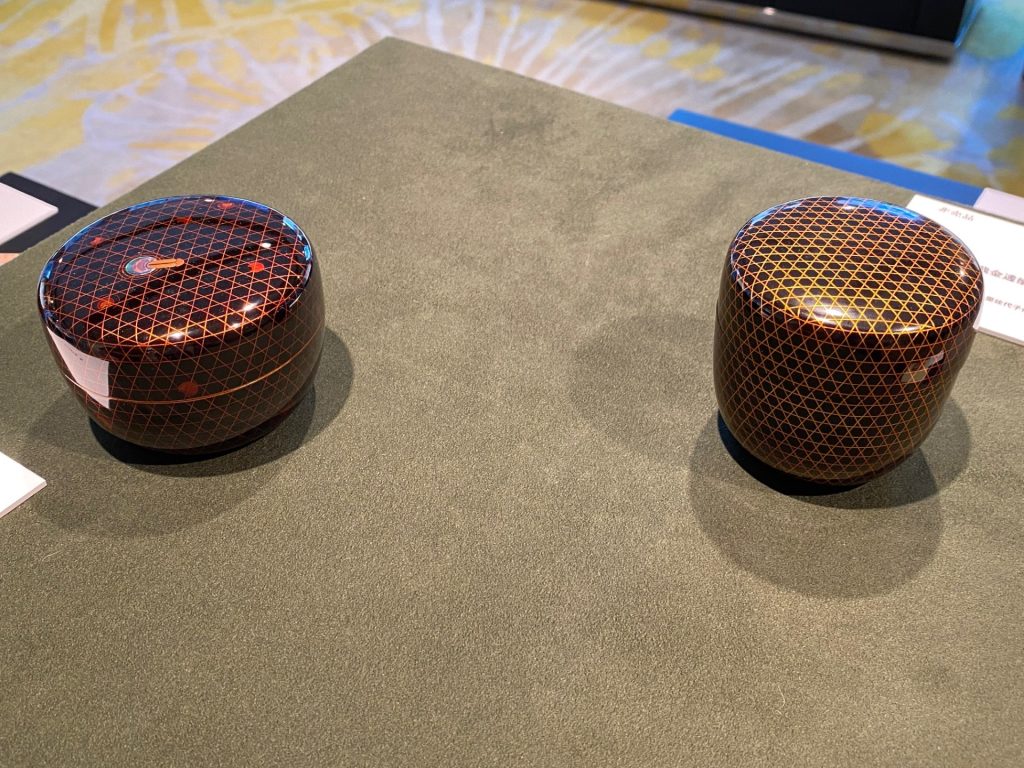

こちらは、同じ透塗の手法を使った、棗(なつめ)二つ。棗は抹茶を入れる茶器で、左側は20年前、右側は30年前に創作されたもの。どちらも籠目(かごめ)が施されていますが、明らかに右側の作品の金色が鮮やかになっていますよね。

ちなみに、左は『蛍』という作品。蓋には、光を放つ蛍がクローズアップされていて、お尻の光は、螺鈿で表現されています。

江里氏は、仏師・江里康慧氏と截金師・江里佐代子氏の長女として京都にお生まれになりました。

美術大学で日本画を学んでいるときには、まさかお母様を継ぐことになるとは思いもよらなかったそうですが、それでも、お母様のお手伝いで木地に色を塗ることはなさっていたそう。パレットに置かれた絵具が、とにかく色彩豊かだったのが印象深いとおっしゃっていました。

こちらが、そのお母様の作品『截金まり香合』。手まりを色鮮やかに表現された作品です。

佐代子氏は、夫・康慧氏が彫られた仏像を荘厳(しょうごん)なさったり、京都迎賓館の欄間や扉、調度品の装飾を担当されたりと、截金の第一人者として重要無形文化財保持者(人間国宝)にも認定された方です。

江里氏は、色鮮やかな母の作品はご自身ではとても真似できないとおっしゃいます。けれども、たとえ母子であり技法を繋ぐ師弟であっても、人はそれぞれの感性を持っているもの。それが芸術家の個性の源となるのではないかと、思うままをお伝えしてみたのでした。

ところで、今日の題名になっている「蓮は泥にあってなお花開く」。

こちらは、江里氏から伺い、感銘を受けた言葉なのです。

截金師として美しい作品を生み出される一方、ご結婚もされて、家庭を持たれる「お母さん」でもあります。

そんな日常の中で、次々と新しい作品を創作するご苦労もあって、あるとき先輩の伝統工芸士の方に「わたしは、このままでいいのでしょうか」と尋ねられたことがあったそうです。

すると、「それでいいんだよ。蓮は泥の中にあってなお、あのように美しい花を咲かせるもの」とおっしゃっていただいたことが、大きな励みになったとのこと。

たしかに、蓮は、清らかな流水ではなく、沼や池の泥に根をはります。春には茎をうんと伸ばし、夏になると、意外なほどに清らかで、華やかな花びらを開きます。

日々忙しくとも、創作に没頭しているときには、まわりのすべてを忘れて、その世界に打ち込んでいるもの。そのような至福の空間では、時間は止まり、感覚は研ぎ澄まされ、発想はどんどん広がって行って、新たな領域に足を踏み入れるものなのでしょう。

従来の截金の手法には留まらず、漆、シルクに続いて、今はガラスにも挑戦されている、と担当者の方に伺いました。

常に新しいものに挑戦する。それが、江里朋子氏が築きあげたご自身の花の咲かせ方でしょうか。

初めてお会いしたにもかかわらず、つい「朋子さん」と呼びかけてしまいそうな親しみのある笑顔と、常に何かに挑戦する旺盛なチャレンジ精神。その対比がまた、美しい作品を生み出す源なのかもしれません。

普段はなかなかお目にかかれない截金工芸ではありますが、機会がありましたら、ぜひ心ゆくまでご堪能くださいませ。

Page Top

Page Top