一枚の写真 その2

- 2011年12月30日

- エッセイ

以前、「一枚の写真」というエッセイを書きました。

今年3月の東日本大震災の直後、たった一枚の写真を見て、映像よりももっとすごいインパクトを感じたというお話でした。

アメリカ西海岸では、ほぼ生中継で津波のヘリコプター映像を観ていたのですが、それでも、地上のアングルで撮られた一枚の写真は、それを超えるインパクトがあったのです。

見渡す限りの、がれきの山。それは、無言で自然の脅威を伝えるものでした。

ときに、写真は、映像よりももっと鋭く瞬間をとらえることがあるのではないでしょうか。

今日のお話は、ガラリと変わりまして、アメリカの「一枚の写真」です。

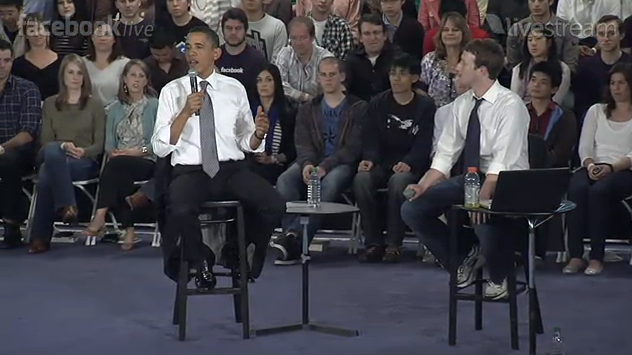

先日、地元のサンノゼ・マーキュリー新聞を読んでいて、ある写真にクギづけになってしまったのでした。

(Photograph adopted from the San Jose Mercury News, “Local News” section, dated December 17, 2011, photographed by Lipo Ching)

赤い帽子とシャツの男のコが、エイっておじさんに抱きついています。

ふたりともニコニコと笑って、なにやら、とっても楽しそう。

なんとなく、ふたりは似ていますが、べつに親子じゃないんですって。

男のコは、ダニーくんといって、ある団体に通っている生徒さん。そして、おじさんの方は、デイヴィッドさんで、ここの先生。

団体というのは、インディペンデンス・ネットワーク(Independence Network)といって、いろんな障害とたたかう人たちを、少しでも自立できるように手助けする団体です。

そう、インディペンデンスというのは、「独立」でもあり、「自立」という意味でもありますね。

わたしは、そんな大事な団体が近くにあるなんて、まったく知らなかったのですが、そんなことよりも、なによりも、なぜかしらこの写真には引きつけられてしまうのです。

どうしてなんでしょうね?

もしかすると、それは、ふたりの笑顔かもしれないし、お互いに抱いている親近感とか、信頼感とか、そんなものがじわっと伝わってくるからかもしれません。

もしかすると、それは、ふたりの笑顔かもしれないし、お互いに抱いている親近感とか、信頼感とか、そんなものがじわっと伝わってくるからかもしれません。

よく見ると、ダニーくんは、デイヴィッドさんの片手をしっかりと握っているんですよ。

きっと「先生、つかまえた!」って感じかもしれませんね。

それとも、「ねぇ、先生、遊ぼうよぉ~」なのかもしれません。

それにしても、どうしてこんなにいい笑顔になるのかな? って思うんですよ。

デイヴィッド先生だって、「よし、よし」って言いながら、とっても満足そうではありませんか。

実は、この写真を見たとき、ダニーくんの笑顔もさることながら、デイヴィッド先生に脱帽してしまったのでした。

だって、常識的に考えてみると、団体の先生って、そんなに優遇を受けているわけではないでしょう。

けれども、こんなにいい笑顔を見せているということは、きっと自分の仕事を「天職(calling)」だと思っているからに違いありません。

きっとご自身が、「自分の居場所はここだ」と信じていらっしゃって、それが自然と表情に出ているのではないかと思うのですよ。

この団体では、自分たちでニュースレター(新聞)をつくっていて、仲間に役に立つ情報を配信する、ということもやっています。

そのニュースレターで「社説」を書いているマットさんは、ほとんど目が見えない方だそうです。

そのニュースレターで「社説」を書いているマットさんは、ほとんど目が見えない方だそうです。

それでも、日々の社会の動きや、政治の動きは逃さずに追っていて、自分たちの提案を盛り込んだりして、社説にしていらっしゃるのです。

デイヴィッド先生は、こうおっしゃいます。

新聞を発行することで、「自分たちだって、ここにいるんだ」と声を発したいのだと。

自分だって、人なんだ。学校にも行きたいし、一日10時間もテレビの前に座って、無駄な一日なんて過ごしたくない。

この新聞をつくるには、誰かさんの手作りの古~いコンピュータが使われているのですが、実は、コンピュータをいじることは、とってもいい刺激になるんだそうです。

画面で見るカラフルな写真や言葉は、みんなの「知りたい」って気持ちをうまく引き出してくれるから。

そう考えてみると、自分の信じるところと似ているのかも・・・と思ったのでした。

たとえば、わたしが懸命に旅行の写真を載せたりするのは、そこに行ったことのない方々にも見て欲しいからなんですよね。

たとえば、わたしが懸命に旅行の写真を載せたりするのは、そこに行ったことのない方々にも見て欲しいからなんですよね。

写真を掲載するのって、思ったより大変な作業なんですが、そんなことよりも、とにかく「見て欲しい!」って思うんです。

「こんなにいいところがありました」「こんなに楽しい人がいらっしゃいました」とお知らせすることで、まるで現地に行ってきたような気分になっていただきたいんです。

まあ、それが、写真家やライターの原点だとは思うんですけれどね。

というわけで、またまたお話がグイッとそれてしまいましたが、今日のお話は、「一枚の写真」。

グイッと話がそれるほど、写真には語ることが多い、ということなのでしょう。

2011: 記憶に残る一年

- 2011年12月28日

- 業界情報

Vol. 149

2011: 記憶に残る一年

2011年も、あとわずか。今年は大変な年ではありましたが、今月は、一年を振り返って、アメリカのお話をいたしましょう。

景気、テクノロジー業界、社会の動きと、3つのお話となっておりますので、お好きなものから、どうぞ。

<今年のパロディー>

2008年のリーマンショックが引き金となった「大不景気」とやらは、もうとっくに脱しているそうですね。でも、今年は、まだまだ世知辛いニュースばかりの一年でした。

そんな時勢を反映して、今年印象に残ったパロディーをひとつ。

アメリカでは、車が一番売れるのは年末。

そんなバラ色の季節を当て込んで、トヨタは過去30年も「トヨタソン(Toyotathon)」と呼ばれる年末商戦を繰り広げます。

今年のイメージカラーは、シルバー。明るく輝く車のコマーシャルを見ていると、自分も新車が欲しくなるのが人情なのです。

そして、何年か前からは、レクサス(Lexus)ブランドの年末商戦も活発になり、こちらは「レクサス、記憶に残る12月(Lexus December to Remember)」と銘打って、いろんなバージョンのコマーシャルが流れるのです。

このレクサスCMが印象深い理由は、音楽。毎年どのCMも同じメロディーを使っているので、今となっては、このメロディーを耳にすると、アメリカ人のほとんどがレクサスの宣伝だとわかるように教育されています。

そんなイメージ作戦もあって、今やレクサスという言葉は、「金持ち」の婉曲語ともなっています。

たとえば、「レクサス車線(Lexus lanes)」なるものがあって、普段は複数人数の乗った車しか通れない車線だって、お金を払えば、ちゃっかり通れる制度を指します(正式名称はHOT車線、High Occupancy/Toll lanes)。

というわけで、レクサスの今年の主力CMは、こちら。題して「オルゴール」。まずは、本物のCMをご覧あれ。

そう、プレゼントのオルゴールから、レクサスのメロディーを聴き取った奥方は、目を輝かせるのです。そして、外に飛び出した彼女の前には、レクサスの新車が!

まあ、ステキ! 赤いおリボンの新車だわ!

これに対して、人気コメディアン、ジェイ・レノさんのパロディーは、こちら。題して「認識と現実」。

(The Tonight Show with Jay Leno: “Perception vs. Reality”, aired by NBC on December 1st, 2011)

オルゴールを開けてレクサスのメロディーを聴き取った奥方は、すぐに外に飛び出すのです。が、車はどこにも見当たらない!

「あなたぁ、わたしの車はどこ?(Baby, where’s my car?)」と尋ねる奥方に、

「え、きみには車をあげたんじゃないよ。オルゴールをあげたんだよ(I didn’t give you a car. I gave you a music box)」と答えるダンナさま。

エイッとオルゴールを放り出した奥方は、たぶんダンナを家から放り出すことでしょう。

いや、なんとも、身につまされるパロディーではありました。

お断り: わたし自身は、過去10年間トヨタ製の車に乗っていますが、決してトヨタの宣伝をしているつもりはありません。

3月の東日本大震災、7月のタイ洪水と、大打撃を受けた方々が一日も早く元通りになれますようにと、切に願っているところです。

<今年の一大事>

テクノロジー業界の一年を振り返ると、実にいろんなことがありました。近頃は、みんなのコミュニケーションが速いので、それにつられて物事の進みも加速の一途をたどっています。

そんな目まぐるしい一年で、一番印象に残ったのが、スティーヴ・ジョブス氏の逝去。

いうまでもなく、10月5日にパロアルトのご自宅で亡くなった、アップル共同設立者であり前CEOの「伝説の人」。(写真は、半旗が掲げられるアップル本社)

僭越ながら、10月号ではジョブス氏のことを書かせていただきましたが、わたし自身は、彼の逝去は「人類史上、取り返しのつかない一大事」だと思っているのです。

また、大袈裟だなぁ、と思われる方もいらっしゃることでしょう。けれども、ジョブスさんがいなくなったことで、時流に棹(さお)を差す人物がいなくなってしまったように感じるのです。

コミュニケーションが加速し、情報が一瞬にして伝播するようになると、目まぐるしく物事が変化します。迅速になる分、便利だとも言えますが、その反面、時流に流されることも多くなるでしょう。

そこに、ジョブスさんのような「全体をとらえ、未来をしっかりと見据える」人物がいらっしゃると、違った視点から物を見る助けにもなるでしょう。

すると、今いる自分の位置だとか、環境全体だとか、これからの方向性だとか、そんなことがすっきりと見えてくると思うのです。

たとえば、こんな業界の逸話があるでしょうか。

生前、ジョブスさんが猛反対していたものに、アドビ「フラッシュ(Flash)」というのがあります。

動画やゲームといったコンテンツをリッチにするウェブ規格ですが、当初「あんなに広く使われているフラッシュなのに、どうしてあそこまで猛反対するのだろう?」と、ほとんどの人は首をかしげたのでした。

ジョブスさんの論点はいくつかあって、「オープンな規格ではなくて、一社に握られている」とか「セキュリティーの問題がある」「モバイル製品では性能が悪い」「タッチ方式には向かない」と、彼自身は、オープン規格であるHTML5を推奨していました。

自社のiPhone、iPod、iPadといったモバイル製品にも、頑としてフラッシュを採用しませんでした。

(昨年4月、ジョブスさんが書かれた論点(原文)は、こちらでお読みになれます。文章の感じから、ご本人の言葉をそのまま誰かに書き取ってもらったものと思われますが、最後の文章「アドビ社は、アップルなんか責めてないで、将来のためにHTML5のツール開発に励んだら?」とは、彼の負けん気の強さを表しています)

けれども、多くの人にとっては、これは、ジョブスさんがアドビ社を目の敵にしているとしか映らなかったのでした。

こんなにゴチャゴチャとご託を並べて、何か個人的に恨みでもあるんじゃないの? と。

ところが、ジョブスさんが亡くなってすぐに、アドビ社は負けを認めることになるのです。

先月9日、こう発表したのでした。

「今やモバイル環境のコンテンツでは、HTML5が事実上の一般規格となっており、今後、モバイル向けフラッシュの開発・機能拡張を中止する」と。

加えていわく、「我々は、アップルに負けたのではない。顧客の声に耳を傾けただけだ」

(アドビ社CFOマーク・ギャレット氏がThe Associate Press社に語った見解)

まあ、ストレートに負けは認めたくないのでしょうけれど、アドビ側もジョブスさんと同じ結論に達したのでしょうね。やっぱり、HTML5の方がいいみたいって。

そして、ここで多くの人は気づいたわけです。やっぱり、ジョブスさんは正しかったんだぁ・・・と。

まあ、そんなわけで、ジョブスさんは「時流に棹を差す人物」だったと思うのですが、そんな人がいなくなったら、世の中が一色にぬりつぶされて、おもしろくないではありませんか。

これから先、当たり前の顔をした人が、当たり前のことを言うようになるのだと思うと、ちょっとゾッとしてしまうのです。

当たり前といえば、「当たり前のアップル」はすでに片鱗を見せている、とおっしゃる方もいらっしゃいますね。

たとえば、最新のiPhone(アイフォーン4S)のデビューとともに話題となった、「Siri」。こちらが会話形式で尋ねたことに、女性の声で応答してくれる機能ですが、これが、うまく答えてくれないことがあって、実用的ではないとおっしゃるのです。

いえ、わたしは英語のネイティヴスピーカーではないので、何とも主張しようがないのですが、自分で遊んでみた感じでは、たとえば、音楽をプレーする、スケジュールを入れる、誰かに電話やメールをするといった、単純な作業には便利なようです。

お天気や株価をチェックしたり、近くのお店を調べたりと、簡単なネット検索にも向いています。

けれども、そこから一歩踏み込んだ作業になると、まったく見当違いの答えが返ってきたりして、まだまだ実用には向かない、と主張するネイティヴの方もいらっしゃるのです。

まあ、Siriは、なかなか気まぐれな、態度のデカいところがあって、同じ質問にも違った答えを出してくることもあるようです。が、この方は、こう断言していらっしゃいました。

もしスティーヴ・ジョブスが存命だったならば、とってもこんな状態では世に出してはいないだろうと。

なるほど、アップル製品のコマーシャルが流れるテレビ番組まで、全部ご自分で吟味なさったジョブスさんです(日本語の番組もそうだったと聞いています)。

新しい機能だったら、もっともっと厳しい目で審査なさったことでしょう。

まあ、こういうのは、ほんの一部の例に過ぎないのですが、ジョブスさんが亡くなって以来、「もし彼が生きていれば・・・」と思うようなことは、いくつもありましたね。

だって、世の中、財力に物を言わせて「ヘタな鉄砲も数撃ちゃ当たる」方式がウジャウジャしています。ジョブスさんのような人にしかできないことって、いっぱいあるんですよ。

とにかく、残念なことではありましたが、ふと思い出したことがありました。

あれは、2007年6月29日、金曜日の午後6時をまわった頃。初代iPhoneが発売となり、大騒ぎの渦中にあったパロアルトのアップルショップには、ジョブスさんと奥方がお忍びでいらっしゃっていました。

考えてみれば、あんなに秘密主義のジョブスさんがわざわざ足を運んだということは、iPhoneの発売がよっぽど嬉しかったということなのでしょう。

そんなに喜ばしい、美しいものができあがって、よかったですね、ジョブスさん!

<99パーセントの願いって?>

今年は、世直し旋風が、世界中に吹き荒れた一年でもありましたね。

「アラブの春(Arab Spring)」と呼ばれる、アラブ世界の改革運動。そして、先進国を吹き荒れた「オキュパイ(Occupy)」運動。

先日、アメリカのTime誌が今年の顔に選んだのも、「プロテスター」。つまり、改革・抗議運動に尽力する無名の方々でした。

実は、「オキュパイ(占拠)」の概念は、カナダで生まれたそうなのですが、シリコンバレー界隈でも、サンフランシスコ、オークランド、サンノゼと、街の公園にテントが立ち並びました。

わたしが初めて「テントシティー」を見たのは、イギリスのロンドン。セントポール寺院前には、大きなテントシティーができあがっていて、ちょっとした街の雰囲気でした。

一国の動きが、他国にまたたく間に広まるのが、ソーシャルネットワークの時代です。

アメリカでは、金融街ウォールストリートが占拠運動の発祥地ですが、大手銀行に向けられたシュプレヒコールも、どうも一般市民には受け入れられていない感がありますね。

「1パーセントの金持ちと、我々99パーセントの不平等をなくせ!」というのがスローガンではありますが、99パーセントの人々だって、なんとなく冷ややかな視線を送っているような・・・。

それで、「99パーセント」のわたしとしては、どうしてなのかなぁ? と考えていたのですが、こんなことをおっしゃった方がいらっしゃいます。

ニューヨーク・タイムズ紙のコラムニスト、デイヴィッド・ブルックス氏は、こう指摘されます。

「99パーセントの人は、べつに不平等を不満に思っているわけではなくて、自分にちゃんと機会が与えられているかを気にしているのだ」と。

(12月21日放映のインタビュー番組『チャーリー・ローズ』より)

つまり、不平等(inequality)というのは、単なる結果論であって、99パーセントの人が一番気にするのは、人と同じように、自分にも等しく機会(opportunity)が与えられているかどうかだ、というご指摘なのです。

アメリカで「機会」というと、教育(education)と同義語のようなものですが、とにかく、どんな生まれであろうと、自分にちゃんと教育を受けられるチャンスが与えられていれば、あとは自分次第。

伸びるか、伸びないかは、すべて自分自身の責任であって、富裕層になろうが、貧困層になろうが、それは人の知ったことではないのです。

もちろん、適材適所というのがありますので、たまたま「適所」に当たらなかった方もいらっしゃることでしょう。でも、適所を見抜くのだって、自分の責任かもしれませんよね。

たとえば、家系を見渡してみて、自分の血に商売人のDNAが入っていなければ、接客業なんかに就いてはいけないでしょう。そんな風に、自分が何に向いているかを見極めるのも、自身の責任となるのでしょう。

とは言うものの、見極めるというのは、見切ることとは違います。「世の中って、こんなもんさ」「自分って、この程度さ」とタカをくくったら、思いもよらない大展開や大失敗が待ち構えていたりするのです。

ですから、人と同じように機会が与えられていれば、あとは、文句は言えない。

懸命に働いて、自分の城を持って、人並みに尊敬(respect)されて、自身に満足できれば、金持ちだろうが、貧乏だろうが、わたしはそれで幸せよ、というのが多くのアメリカ人のマインドであると、ブルックス氏は指摘します。

たしかに、等しい機会(equal opportunity)という言葉は、思想の右、左に関係なく、いろんな方がおっしゃいますね。

たとえば、オバマ大統領も好んで使われますし、アップルのジョブス氏だってそうでした。

ジョブスさんは、こうおっしゃったことがあります。

「僕は、みんなが等しい結末じゃなくて、等しい機会を与えることに大賛成だね。みんなが同じ結末になるなんて、そんなことまったく信じてないよ。だって、残念ながら、人生ってそんなもんじゃないからさ。もし人生がそんな風だったら、世の中って、とってもつまらないところだろう。でも、等しい機会っていうのは、ほんとに心から信じてるよ」

I’m a very big believer in equal opportunity as opposed to equal outcome. I don’t believe in equal outcome because unfortunately life’s not like that. It would be a pretty boring place if it was. But I really believe in equal opportunity.

(1995年、スミソニアン協会/コンピュータワールド誌合同の報奨プログラムが行った、ネクスト/ピクサー時代のジョブス氏へのインタビュー。The Importance of Educationの章より引用)

なるほど、アメリカ人って、きっとこんな感じなんでしょうね。

ギフトボックスに入って、赤いおリボンのかけられた「平等」なんて、そんなもの欲しくもないわ!

だって、「平等」って自分で勝ち取るものでしょ! って。

夏来 潤(なつき じゅん)

ロンドンの景色

- 2011年12月19日

- フォトギャラリー

わたしの誕生日に乗った「オリエント急行」が到着した先は、ロンドン。夕暮れ時のヴィクトリア駅からホテルに向かい、ここでは3泊いたしました。

実は、ロンドンは初めてではないのですが、実際には初めてのようなものですね。

今から10年ほど前、シリコンバレーの会社から「ロンドン一泊出張」に行ったことがあるのです。いえ、ほんとに一泊旅行だったんですよ!

サンフランシスコ空港を昼頃に飛び立ち、朝6時にヒースロー空港に到着。すぐにホテルにチェックインしてシャワーを浴び、ミーティングへと向かいます。

夜はビジネスディナーのあと、翌日には、サンフランシスコに舞い戻るという過密スケジュールでした。

帰りのフライトでは、隣に座っていた上司が意識を失って倒れるというハプニングまであって、それは、それは、印象に残る一泊出張となりました。

そんなスケジュールではありましたが、ミーティングの相手の方がとってもいい方で、「車でロンドンを案内してあげましょう」と、夕刻にロンドンの名所をまわってくれたのです。

もちろん、車から降りる時間はないので、窓から眺めただけですが、ビッグベンにトラファルガー広場、ビートルズのLPジャケットで有名な「アビーロード」に、名探偵シャーロック・ホームズの(架空の)下宿先「ベイカーストリート」と、有名なものはほとんど網羅していただきました。

けれども、やっぱり車から眺めるのと、歩いて名所をまわるのとは違いますよね。自分の足で歩いてみると、人の住む「街」を感じることができるのです。

11月初めのロンドンは、毎日どんよりとしたお天気です。けれども、雨に降られることはなく、最終日には、ようやく太陽が雲間から顔を出してくれました。

お天気がいいと、時計台ビッグベンの装飾や、国会議事堂の尖塔が、美しく際立つのです。

そして、バッキンガム宮殿の近衛兵(このえへい)の交代も、威風堂々と迫力に満ちて見えるのです。

実は、この兵隊さんの交代は、わたしがロンドンで一番見てみたかったイベントでした。だって、ロンドンといえば、彼らがお守りする女王さまエリザベス2世がいらっしゃるところですものね。

交代式は、夏場(5月~7月)は毎日やっているのですが、冬場は一日おきになりますので、要注意なのです。それに、宮殿内部の公開は、冬場はやっていないので、どうしても中を見てみたい方は、夏に行かれるといいでしょう。

わたしは、「ベストポジション」といわれる宮殿の正門からは離れたところで見ていたのですが、門内で行われる交代式は見られなかったものの、目の前を衛兵たちが歩いて行ったので、結構おもしろかったですよ。

そうそう、ひとくちに衛兵の交代といっても、いったいどこを通るのかとか、何をするのかって、わたしにとっては謎だったんですよね。

そもそも、女王さまをお守りする兵隊さんには、お馬さんに乗っている騎馬連隊(the Queen’s Life Guard)と、自分の足で歩く歩兵連隊(the Queen’s Guard)があって、それぞれ守っている場所が違うんですね。

両方とも、イギリス陸軍の近衛師団に所属する兵隊さんですが、騎馬連隊の方は、バッキンガム宮殿の向かいにあるホースガーズ(Horse Guards)という建物にいて、バッキンガムと近くのセント・ジェームズ両宮殿に通じる入り口をお守りしています。

セント・ジェームズ宮殿というのは、もう200年ほど王さまが住んでいませんが、今でもこちらが正式な「王のお住まい」なんだそうですよ。

そして、もうひとつの歩兵連隊の方は、両宮殿をお守りする役目ですが、バッキンガムに向かって左手にあるウェリントン兵舎(Wellington Barracks)が詰め所となっています。

それで、交代の時間になると、今まで任務に就いていた衛兵は、一部がセント・ジェームズ宮殿からバッキンガムに行進して来て、ここでバッキンガムの衛兵とともに交代要員を待ちます。

一方、新しい交代要員は、軍楽隊を先頭にして、ウェリントン兵舎からバッキンガムに向かって行進して来るのです。

今まで任務に就いていた衛兵(向かって左)と交代要員(向かって右)がバッキンガムの前庭に勢揃いして、ここで交代式が行われます。わたしは遠過ぎて見ることができませんでしたが、兵隊さんの持つ武器を確認したり、宮殿の鍵を受け渡したりと、そういった儀式なんだそうです。

儀式の間は、兵隊さんや見物人の方が飽きないようにって、軍楽隊の方々がずっと演奏なさっています(サービス精神旺盛なこと!)。

儀式が終わると、交代要員の一部はセント・ジェームズ宮殿に配置されるので、この衛兵たちが、バッキンガム正門に向かって右側の「ザ・マル(The Mall)」を通って行くのです。ですから、ここで待っていると、衛兵たちと一緒に行進もできるんですよ。

もちろん、彼らの中に入ることはできませんが、後ろについて早足で歩くんです。子供だけじゃなくって、大人だって(わたしだって)一緒に歩きましたよ!(かなり早足なので、ちょっとびっくりでした。)

そして、衛兵の方々はセント・ジェームズ宮殿の中に消え、先導していた軍楽隊の方たちは、無事に任務を終え、どこかに歩いて行かれました。

ところで、バッキンガムの衛兵って、赤い上着に、フワフワとした黒い熊の毛の帽子で有名ですよね。でも、冬場は、灰色の厚地のコートをお召しになっているんですよ。

わたしはそれを見て、映画『オズの魔法使い』に出てくる「西の悪い魔女」の兵隊たちを思い出してしまいました。あの灰色のコートを着た、緑の顔の兵隊たち。

まあ、きっとあちらの方がバッキンガムの衛兵をまねたのでしょうけれどね。

(ちなみに、騎馬連隊の騎兵の交代式は、ホースガーズの広場(Horse Guards Parade)に行くと、冬でも毎日見られるそうです。ハイドパークの兵舎からコンスティテューション・ヒル、ザ・マルを通ってホースガーズに行進して来て、11時に広場で交代式が行われるということです。)

というわけで、バッキンガムの衛兵の行進も楽しかったですが、わたしにとっては、もうひとつ気に入った場所がありました。それは、ウェストミンスター寺院。

ビッグベンや国会議事堂のすぐお隣にある、王室の教会ですね。

こちらは、日曜日以外は一般に公開されているようです。が、月曜日に見学しようとしたら、どなたかのお葬式が始まるときで、次々と参列者の集う聖堂には入れませんでした。

ウェストミンスターでは、オーディオガイドを借りられるので、それを聞きながら内部を見学するのもいいと思います。けれども、個人的には、もし英語が少しでも聞き取れる方だったら、ガイド(Verger、聖堂番)のツアーに参加なさった方が格段におもしろいと思うのです。

ツアーは、入場料(16ポンド)に3ポンドが追加されますが、それを超える価値は十分にあると思うのです。だって、いろんな逸話を教えてくれますし、普段は入れないところにも、「どうぞ、どうぞ」と入れてくれるのですから。

中でも、聖エドワード懺悔王(St. Edward the Confessor)を祀る祭壇に入れてくれたのには感激してしまいました。といいますのも、ここは、今年4月29日、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン夫人が結婚証明書に署名をなさった場所なのです。

おふたりのご結婚をテレビでご覧になった方は、覚えていらっしゃることでしょう。結婚の儀が終わり、おふたりが祭壇の奥に消え、奥で署名をなさった「秘密の場所」です。

もともと、ウェストミンスター寺院は、聖エドワード懺悔王を祀る教会でしたから、まさに寺院の心臓部ともいえる神聖な場所なのですね。(ですから、ガイド付きのツアーでしか入れません。)

まあ、そうはいいましても、自分で勝手に歩いたって、十分に楽しめるのがウェストミンスター寺院でしょうか。

科学者のニュートンやダーウィン、詩人のチョーサーや作曲家のヘンデルと、いろんな有名人が埋葬されているので、そんな方々の墓石や彫刻を眺めるだけでも、とってもおもしろいのです。

寺院内には、全部で3,500人もの方が埋葬されているので、もうスペースがなくなってしまったのですが、最後に埋葬されたのは、無名戦士の方。

1920年、第一次世界大戦で散った身元不明のイギリス兵ですが、この方は、西の正門を入ったところに埋葬されています。国のために命を捧げたのだから、王室の方だって、この墓石を踏むことは許されていません。

その後は、遺体ではなく、遺灰が埋葬されたことがありました。1989年に亡くなった俳優のローレンス・オリヴィエさんです。この方は、映画『風とともに去りぬ』の主演女優ヴィヴィアン・リーさんの夫だった方ですが、シェイクスピア俳優として有名な方でしたので、遺族の希望で、シェイクスピアの記念碑の前に墓碑が置かれました。

そして、ウェストミンスターでは、外壁の装飾にも注目したいでしょうか。

とくに、西の正門を見上げてみると、「あれ? アメリカのキング牧師?」と目を疑ったのですが、実は、それは大正解なのでした。

ここには、「20世紀に殉死したキリスト教徒」として、アメリカの公民権運動の父キング牧師や、日本でもおなじみの聖マクシミリアン・コルベ神父と、10人の世界の殉教者像が掲げられているのです(キング牧師は左から5人目、コルベ神父は一番左です)。

なんでも、500年ほど空いていたスペースをなんとかしようと、5年がかりで彫り上げ、1998年にお披露目された20世紀の記念碑だそうです。

イギリスの教会なのに、どうしてアメリカ人がいるのかな? と不思議に思っていたのですが、さすがに、イギリス人の目はしっかりと世界に向けられているのですね。

というわけで、ウェストミンスター寺院にも、ロンドンの街全体にも、いろんな逸話がキューッとつまっているのです。

きっと、ひとつを知ると、どんどん次が知りたくなって、「もう一度行ってみなくっちゃ!」って感じる街なんでしょうね。

たった3泊なんて、とっても足りませんよ!

プラハの晩秋

- 2011年12月13日

- フォトギャラリー

サンフランシスコ空港からドイツ経由でたどり着いたプラハは、晩秋の季節。霧雨の降る、ちょっと冷たい夜でした。

プラハの晩秋は、霧や霧雨が多く、ひんやりとした気候です。

そんなプラハは、チェコ共和国の首都。「建物の博物館」ともいわれる街。大戦中にも激しい戦火をまぬがれたので、歴史的な建物が昔のまま残っているのです。

街には、いろんな時代の建築様式が展示品のように並んでいて、映画の撮影には喜ばれるのです。たとえば、イギリスの時代物の映画をつくるのだって、わざわざプラハに来て撮影するという話も耳にしました。

そんな歴史的なたたずまいですので、まずは、街歩きをして、いろんな様式の建物や外壁の飾りを楽しむのがいいのではないでしょうか。

けれども、石畳の街並は、まるで迷路のように入り組んでいますので、迷子にならないように、ご注意あれ! まっすぐな道だと思っていても、いつの間にやら斜めに進んでいて、考えていたのとは違う場所にひょっこりと出てきたりするのです。

歩き疲れたら、地下鉄や路面電車(トラム)もあるし、のんびりと散策するのだったら、こういった交通機関があれば十分でしょう。

そうそう、チケットは「一日券」を買うと便利なのですが、これは電車やバスに乗って、中の機械で刻印を押す方式になっています。

24時間以内だったら、自由に乗り降りできるのですが、ときどきチケットの検査をしているので、時間切れには気を付けた方がいいでしょう。

わたしは、あちらこちらを旅していて、プラハの地下鉄で初めて「チケット検査」を体験いたしました。

電車を降りたら、係員が立ちはだかってきて、チケットを見せろと言うのですが、わたしが経験したということは、結構、頻繁にやっているということかもしれませんね(どうやら、前にいたティーンエージャーを調べたかったようなのですが、若いコの違反者が多いのでしょうか?)。

ところで、プラハには、連れ合いの会社のスタッフが住んでいて、この方がまた「変わり種」なんですよ。

彼は、ヴェトナムのハノイからやって来た方。ヴェトナムは、ヴェトナム戦争(1960-1975)終結後に社会主義となりましたが、彼は成績優秀だったので、大学は外国へ国費留学させようということになりました。

その頃、ヴェトナムから国費留学させる先は、旧ソヴィエト連邦、旧チェコスロヴァキア、旧東ドイツ、共産体制のハンガリー、そして中国と、社会主義や共産主義の国々でした。

けれども、どの国に行くかとか、どの大学のどの学部で学ぶかというのは、自分の希望通りには行かないものでした。彼は、IT業界のエンジニアになりたかったので、医学部とか建築学部とか、他の分野だったらイヤだなと思っていたのですが、幸い、プラハの大学のエンジニアリング学部に入れたそうです。

それ以来、25年もプラハに住んでいるのです。

普通、国費留学だったら、卒業後は祖国に戻って、「国の発展」に駆り出されるところでしょうけれど、もしかしたら、ヴェトナムはその点では寛容だったのかもしれませんね。

そんなわけで、プラハでいろんな外資系IT企業に勤めて、プラハ近郊出身の奥さんとも出会って、今は、12歳から5歳まで5人も子供がいるんです。英語よりもチェコ語の方がダントツにうまいし、もう、いまさら、他の国なんて住めないですよね。

たまに祖国のヴェトナムに帰ったって、あんまり親戚はいないし、故郷はもう変わり果てているし、「自分の国」だという気がしないのでしょう。いまだに首都ホーチミンシティーを「サイゴン」と呼ぶ彼は、あんまり祖国に未練はないようでした。

今は、チェコは社会主義国から共和国に変わっていますし、ヴェトナムからも移民の方がたくさんいらっしゃって、プラハ郊外にはヴェトナム系コミュニティーもできているということでした。

そんな彼は、プラハの冬は厳しいよとおっしゃいます。

晩秋の季節でも、すでに冬のように寒かったのですが、冬になると、かなり雪が降ることもあるそうです。

街には石畳の道が多いので、雪が溶けて水になったあと、それが凍りついてツルツルと滑りやすくなって、歩いたり、運転したりするのに支障が出ることもあるとか。

逆に、真夏は、30度を超える日は数日しかないそうなので、過ごしやすいとも聞きました。

そう考えると、プラハは夏の方がいいのかなと思ったりもするのですが、それでも、クリスマスの頃には、街は光に満ちあふれるようですよ。

旧市街広場には、大きなクリスマスツリーが飾られ、観光客でにぎわう広場は暖かい光で彩られるのです。

夏の太陽に彩られた街並にクリスマスの光に彩られた街並。きっと、どちらも「ベストショット」となることでしょう。

「ドレスコード」ってなぁに?

- 2011年12月10日

- Life in California, コミュニティ, 日常生活

前回、ティップ(tip、心づけ)のお話を書いていたときに、ふと思い出したことがありました。

前回、ティップ(tip、心づけ)のお話を書いていたときに、ふと思い出したことがありました。

それは、レストランの「ドレスコード(dress code)」についてです。

レストランによっては、「こんな格好でなければ、お店には入れてあげませんよ」という厳しいルールのあるお店があって、これを「ドレスコード」といいますね。

ドレス(dress)は服装で、コード(code)は規則という意味です。つまり、「服装に関する規則」。

外国を旅したときには、ちょっと気をつけた方がいいと思われますので、まずは、アメリカのラスヴェガスで経験したお話をご披露することにいたしましょう。

それは、目抜き通りの大きなホテルの寿司屋さんに入ったときでした。

それは、目抜き通りの大きなホテルの寿司屋さんに入ったときでした。

カウンターに座ったわたしたちの相手をしてくれたのは、ベテランそうな日本女性でした。もう何年もこのお店で働いていそうな、お店のことなら何でも知っていそうな方。

最初はちょっとぶっきらぼうで、何か怒っているようにも感じたのですが、わたしたちがカリフォルニアから来たと知ると、とたんに表情がやわらかくなるのです。

なんだか、仲間でも見つけたみたいに。

そして、そろそろお客さんも帰る頃になると、たまっていたものをぶちまけたい気分になったのか、彼女のお話が始まるのです。

それは、ついさっきまで食事をしていた日本人グループのお話でした。

なんでも、この寿司屋さんには「ドレスコード」があって、男性は短パンやビーチサンダルは着用してはいけないルールになっているのです。

連れ合いのTシャツにジーンズは大丈夫でしたので、きっと「男性の足を見せてはいけない」というのが、最低限のルールなのでしょう。

ところが、日本人数人のグループが入って来たら、そのうちの男性ひとりが短パンにアロハシャツにビーチサンダルといった、ものすご~くカジュアルな格好だったそうです。

ところが、日本人数人のグループが入って来たら、そのうちの男性ひとりが短パンにアロハシャツにビーチサンダルといった、ものすご~くカジュアルな格好だったそうです。

そこで、カウンターなどの人目に触れる場所に座っていただくわけにはいかなかったので、もうひとりのアジア系ウェイトレスの方が、普段は使われていない、奥の広間に案内したそうです。

すると、短パン紳士はひどく気分を害したらしく、「僕はカウンターじゃないとイヤだ!」と主張したのですが、まわりの方から「まあ、先生、規則だそうですから、そんなこと言わないで、みんなで奥に行きましょうよ」となだめすかされ、おとなしく奥で食事をしたそうです。

ところが、お会計をする段になって、また短パンがごねるのです。

「ふん、あのウェイトレスは、俺に指図なんかして生意気だった。だから、ティップはゼロにしてやろう!」

すると、この短パン先生の取り巻きも「そうだ、そうだ」と同意したらしく、ティップは1セントも置かなかったそうです。

みんなで800ドル分の食事をしておきながら、1セントも置かなかったんです!

もちろん、このアジア系ウェイトレスの方は、単にお店の規則を守っただけですので、彼女に罪はありません。

もちろん、このアジア系ウェイトレスの方は、単にお店の規則を守っただけですので、彼女に罪はありません。

もし不満があるのだったら、他のお店に行くか、着替えて出直してくるか、方法はいくらでもあったのです。

現に、このホテルには、カジュアルなレストランはいくらでもありますし、ウェイトレスの方だって、「着替えていらしてはいかがですか?」と勧めたんだそうです。

けれども、「俺のしたいようにできないのは、店が悪い」と勘違いした短パン先生は、ティップをまったく払わないことで、ウェイトレスに罪をなすりつけようとしたのでした。

「何の先生だか知りませんが、あんなにまわりに大事にされているわりには、どこかおかしいですよね」と、日本女性の方はおっしゃっていました。

というわけで、話がちょっとそれてしまいましたが、ラスヴェガスのレストランでは、「ドレスコード」のあるお店が珍しくないようですね。

というわけで、話がちょっとそれてしまいましたが、ラスヴェガスのレストランでは、「ドレスコード」のあるお店が珍しくないようですね。

ですから、いいお店を予約したときには、ちょっと気をつけた方がいいのかもしれません。

たとえば、イタリア料理の「シナトラ」というお店では、男性は「ジャケット着用」が規則なんです。

けれども、Tシャツ姿で行ってしまった連れ合いは、お店に備えてある紺色のジャケットを貸してもらったのでした。「どうか、席では上着を脱がないでください」というリクエストとともに・・・(暑がりの連れ合いは、もう上着の中で「ゆでだこ」状態!)。

こちらのお店は、往年の名歌手フランク・シナトラから名付けられたレストラン。店内には、シナトラさんの写真や1955年に獲得したアカデミー賞のトロフィーが飾られています。

こちらのお店は、往年の名歌手フランク・シナトラから名付けられたレストラン。店内には、シナトラさんの写真や1955年に獲得したアカデミー賞のトロフィーが飾られています。

それがお目当てでいらっしゃるお客さんも多いので、格式を保つためには、厳しいドレスコードを破るわけにはいかないのかもしれませんね。

一方、ネヴァダ州のお隣カリフォルニアでは、最近、「ドレスコード」がなくなる傾向にあるでしょうか。

一方、ネヴァダ州のお隣カリフォルニアでは、最近、「ドレスコード」がなくなる傾向にあるでしょうか。

そうなんです。レストランでは、ドレスコードを明記するところは、ごく少数に限られますね。

まあ、カリフォルニア、とくにシリコンバレーのIT企業では、普段からTシャツにスニーカー、暑い夏は、短パンやサンダルで会社に来る人もいるくらいです。

ですから、「ジャケット着用」「ジーンズ禁止」なんて時代錯誤もいいところ! といった感じなのでしょう。

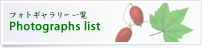

だって、かの有名なFacebook(フェイスブック)のCEO(最高経営責任者)マーク・ザッカーバーグさんだって、ジーンズにフード付きスウェットシャツが「ユニフォーム」だと言われてますものね。

だって、かの有名なFacebook(フェイスブック)のCEO(最高経営責任者)マーク・ザッカーバーグさんだって、ジーンズにフード付きスウェットシャツが「ユニフォーム」だと言われてますものね。

(こちらの写真は、今年4月、オバマ大統領がシリコンバレーにやって来たとき、Facebook本社を訪れた大統領との座談会を主催したザッカーバーグさん。さすがにビシッとジャケット姿で現れたのはよかったのですが、上着はさっさと脱ぎ捨てるし、よく見ると、下はジーンズにスニーカーなんですよ!)

そんなカジュアルなカリフォルニアですが、ゴルフ場のクラブハウスなどは、いまだに「ドレスコード」の厳しいことで有名ですよね。

そんなカジュアルなカリフォルニアですが、ゴルフ場のクラブハウスなどは、いまだに「ドレスコード」の厳しいことで有名ですよね。

ですから、ゴルフ場のレストランに招かれたときには、要注意なのです。

ジーンズやデニム生地の服はいけませんし、男性はえりのないシャツを着ることはできません。女性は、えり無し、袖無しでもOKですが、タンクトップはご法度ですね。

とは言うものの、最近は、ジーンズでクラブハウスに入れるところも出てきています。(もちろん、プレー中にはジーンズは着用しませんが、クラブハウスのバーやレストランでは、ジーンズで入れる場所もあるという意味です。)

たとえば、我が家の近くのクラブハウスでは、「一階のカジュアルフロアは、デニム生地はOK」という風に規則が変わったようです。

たとえば、我が家の近くのクラブハウスでは、「一階のカジュアルフロアは、デニム生地はOK」という風に規則が変わったようです。

けれども、二階のフォーマルフロアでは、いまだにジーンズはダメですし、一階のカジュアルフロアだって、午後5時以降は嫌がられそうだし、デニム生地は着用しない方が無難な気もいたします。

実際、「ドレスコードの規則集」を見てみると、なんとなく書き方が曖昧で、ちょっと恐いんですよ。

Casual resort wear is the appropriate mode of dress at the lower level of the Clubhouse.

(カジュアルなリゾートウェアが、クラブハウスの一階にふさわしい装いである)

でも、「カジュアルなリゾートウェア」って何だぁ? と考えてしまうのです。

Sweat pants, leotards and workout attire are prohibited.

Sweat pants, leotards and workout attire are prohibited.

(スウェットパンツ、レオタード、スポーツジムに行くような格好は禁止)

とありますので、とりあえず、ジャージー系は「リゾートウェア」ではないようですね。

(それにしても、どうしてそこまで服装にこだわるのかって、たぶん、規則が何もないと、カリフォルニア人は、とことん乱れるからではないでしょうか?)

カリフォルニアがカジュアルなら、ハワイだって、ドレスコードの少ない地域なのかもしれません。

カリフォルニアがカジュアルなら、ハワイだって、ドレスコードの少ない地域なのかもしれません。

だって、もともと短パンにビーチサンダルが普段着といった感じですものね。

けれども、連れ合いは、ホノルルのレストランでジャケットを貸してもらったことがあるのです! なんでも、泊まったホテルに格式の高そうなフランス料理店があって、ここでは「男性はジャケット着用」が最低限のルールだったとか(まあ、珍しい!)。

そんなTシャツ姿がユニフォームの連れ合いは、東京で定宿にしているホテルに泊まって、レストランの予約をお願いすると、「このレストランにはドレスコードがありますので、どうぞジャケットをお召しになってお出かけください」と、注意されるようになったのでした。

そういえば、先日、サンフランシスコのホテルでも、係員がこんなことを言っているのを小耳にはさみました。

そういえば、先日、サンフランシスコのホテルでも、係員がこんなことを言っているのを小耳にはさみました。

連れ合いがタクシーを呼んでもらおうとしたら、「Tシャツの男性が、タクシーに乗りたいそうだ」と、玄関前のボーイに無線連絡するのを・・・。

いくらアメリカのホテルでも、ちょっと格式の高いホテルでは、あんまりTシャツ姿は見かけないのでしょうね。

それに、もう12月ですし、普通はジャケットくらい羽織るでしょう!

慣れないティップの習慣 ~ オリエント急行編

- 2011年12月05日

- Life in California, お金・経済, 日常生活

アメリカ編、ヨーロッパ編と続きましたが、ティップのお話の最終話となります。

まったく、ティップなんて、そんなに欲しいのなら「どこでも10パーセント!」と割り切ればいいのに・・・と思ってしまうのです。

そうすれば、何パーセントかな? と悩むこともないし、いちいち計算しなくても済むでしょう。

いちいち10パーセントをいただくのもメンドくさいので、最初から10パーセントを足してあるレストランも多いです。

問題は、そうしている所と、そうでない所が混在しているので、お店の方に確認するのがいいのかもしれませんね。

「サービス料って入ってますか(Is service charge included)?」と聞くと、べつにイヤな顔もせずに教えてくれます。

それで、今回ヨーロッパに旅立ったとき、一番気になったのが、「オリエント急行のティップ事情」でした。

それで、今回ヨーロッパに旅立ったとき、一番気になったのが、「オリエント急行のティップ事情」でした。

だって、由緒正しい、歴史ある列車の旅でしょう。もし失礼なことがあったら、乗客としても恥ずかしいではありませんか。

けれども、オリエント急行の主催者側は、こんな曖昧な言い方をしているのです。

「ティップに関しましては、まったくあなたのご判断にお任せいたします(Any gratuities you wish to give are entirely at your discretion)」

というわけで、旅立つ前に、いろいろとネットで調べておいたのですが、どうやら、ティップを差し上げる場面は、二通りあるようなのです。

わたしたちのルートでは、ディナーと翌日のブランチがあったのですが、そのつど飲み物代を清算するので、そのときに20%ほど足しておけばいいもののようです。(食べ物代は乗車料金に含まれているので、飲み物代を追加分としてテーブルで清算します。)

わたしたちはディナーのときにカードを持ち合わせていなかったので、ブランチでまとめて清算したのですが、「ティップは、これ(飲み物代の2割ほど)でいいのかな?」とウェイターの方に聞いたら、「ああ、十分だよ」との答えが返って来ました。

まあ、あまり堅苦しく考えずに、「心からの金額」でいいようではありますね。

ちなみに、「乗客ひとりにつき20ユーロを最後の食事で払う」という説もありました。が、やはり「パーセント方式」の方がいいんじゃないかと、我が家は判断いたしました。

ちなみに、「乗客ひとりにつき20ユーロを最後の食事で払う」という説もありました。が、やはり「パーセント方式」の方がいいんじゃないかと、我が家は判断いたしました。

いずれにしましても、メートル・ディー(ヘッドウェイター)の方が、ウェイターの方々にティップを分配する方式だと思いますので、あんまり少額でもよろしくないのかもしれませんね(写真は、各客室を訪ね、ディナーの希望時間を聞いて回るメートル・ディーとウェイターの方)。

それから、わたしたちは利用する暇がなかったのですが、バー車両でシャンパンやカクテルを飲んだときにも、清算するときにティップをいくらか追加すればいいのでしょうね。

それから、わたしたちは利用する暇がなかったのですが、バー車両でシャンパンやカクテルを飲んだときにも、清算するときにティップをいくらか追加すればいいのでしょうね。

たとえば、バーで食前酒を飲んだ場合は、そのあとのレストランのお食事で清算することもできるでしょうし、食後酒を楽しんだ場合は、翌日のブランチで清算してもいいのでしょう。

ですから、支払いのときにいくらか足しておけば、失礼はないでしょう。

そして、レストランに加えて、寝台車でお世話をしてくれた係員(steward)の方にもティップを差し上げます。

そして、レストランに加えて、寝台車でお世話をしてくれた係員(steward)の方にもティップを差し上げます。

こちらは、忘れるとちょっと失礼になるかもしれませんね。

ひとつの車両には係員ひとり(とアシスタント?)がついているのですが、9つほど部屋があるので、これを全部世話するとなると、とっても大変なようですよ。

だって、発車前のシャンパン、午後のアフタヌーンティー、二段ベッドの準備、翌朝の朝食、ベッドの片付け、手荷物の運び出しと、それはもう、かいがいしくお世話をしてくれるのですから。

だって、発車前のシャンパン、午後のアフタヌーンティー、二段ベッドの準備、翌朝の朝食、ベッドの片付け、手荷物の運び出しと、それはもう、かいがいしくお世話をしてくれるのですから。

(こちらの写真は、各車両の端についている係員の座席。朝食の時間になると、ここに座って待機していて、客室のドアが開けられたら、すぐに朝食のトレーを持って来てくれるのです。)

そんな係員にティップをいくら差し上げるかには、いろんな説があるようです。が、我が家は、イギリスの新聞が掲載していた「ひとり20ユーロ、ふたりで40ユーロ」を採用いたしました(列車上では、通貨は「ユーロ」となっています)。

しかも、伝統的なやり方だと、封筒に入れて、降りるときに座席に置いておくというのです。でも、わたしたちは、預けていたパスポートを係員のクラウディオが持って来たときに、「ありがとう」と、封筒に入れた40ユーロを差し上げました。

まあ、手渡しの方が、「ありがとう」を言いやすいですからね。

すると、クラウディオは、「あなた方みたいに、お客がみんないい人だといいんだけどねぇ」と、愚痴みたいなことを言うんですよ。

すると、クラウディオは、「あなた方みたいに、お客がみんないい人だといいんだけどねぇ」と、愚痴みたいなことを言うんですよ。

あとで、「べつに何をしたわけでもないのにね」とふたりで話したのですが、もしかすると、その「何もしなかった」ところが好かれた理由かもしれません。乗客は、わりと高齢の方が多いことでもありますし、いろんな要求をなさる方が多いのかもしれませんね。

降りるときにも、「これから、またすぐにイタリアのヴェニスにとんぼ返りだよ」と、ちょっとうんざりしたような口調で報告してくれるのです。普通は、「これからどこに泊まるの?」とか、多少は乗客に媚(こび)を売るところなのに・・・。

けれども、クラウディオくんは、そんなことはどうでもいいから、ちょっと聞いてよ! といった感じなのでした。きっと、わたしたちが若く見えたので、友達感覚で言ってみたかったのかもしれません。

そういうわけですので、華々しいサービスの陰には、裏方さんのご苦労があるのですね。

そういうわけですので、華々しいサービスの陰には、裏方さんのご苦労があるのですね。

ですから、街角のレストランでも、オリエント急行でも、ティップは忘れてはいけないんだな、と思ったのでした。

慣れないティップの習慣 ~ ヨーロッパ編

- 2011年12月04日

- Life in California, お金・経済, 日常生活

アメリカのティップのルールに慣れてしまうと、ヨーロッパに行ったときに、ひどく戸惑ってしまうのです。

だって、ヨーロッパは、国によってルールがまったく違うでしょう。

けれども、これも2種類に大別されるようではありますね。

まずは、アメリカのように、何パーセントかを払う場合。

もうひとつは、本来はあまりティップを必要としないので、「端数は切り上げ、キリの良い金額にする」場合。

レストランの請求書が18フランのときに、20フランを置いておくとか、キリの良い金額にするのがエティケットだったと記憶しています。

足りないときには、少し足しておくもののようですが、基本的には「端数切り上げ」方式でしょうか。

そして、北欧の国々も同じだったと記憶しています。

でも、我が家には失敗談があるんです。

ノルウェーの首都オスローに着いて、最初のディナーでした。ホテルからテクテクと散歩をしながら、港に面した気持ちの良いレストランを見つけて、そこで食事をすることにいたしました。

ノルウェーの首都オスローに着いて、最初のディナーでした。ホテルからテクテクと散歩をしながら、港に面した気持ちの良いレストランを見つけて、そこで食事をすることにいたしました。

白夜の8月とはいえ風は冷たいので、風をさえぎるガラスのパティオがしつらえられた、高級なレストランです。さすがに料理は美味で、それは満足だったのですが、さて、請求書をもらった時点で、ティップをどうするのかルールがわかりません。

請求書には、ちゃんと「ティップ(Tip)」と書かれた欄があるので、きっとアメリカと同じく20%のルールだろうと思って、2割ほど足したのです。

すると、それを見たウェイトレスが、ものすご~く嬉しそうな顔をしたので、「あれ?」と思ったのでした。ホテルに帰って、ガイドブックを見てみたら、「キリの良い金額にすればよい」と書いてありました。

ふ~ん、だとすると、あの「ティップの欄」は、アメリカ人観光客向けのトリックだったわけだな、と悟ったのでした。だって、アメリカ人だったら、何も考えずにティップをたくさんあげるでしょう。

そして、10月末、ヨーロッパに旅立ったときも、ちょっと戸惑ったのでした。

サンフランシスコ空港からドイツ経由でたどり着いた先は、チェコ共和国(Czech Republic)でした。

チェコは、「ユーロ(Euro)」ではなくて、独自の通貨「チェココルナ(CZK)」を持っています。ですから、首都のプラハ空港に到着すると、現地の通貨に換金してみました。

チェコは、「ユーロ(Euro)」ではなくて、独自の通貨「チェココルナ(CZK)」を持っています。ですから、首都のプラハ空港に到着すると、現地の通貨に換金してみました。

初めての通貨を見ると、いやぁ、遠くへ来たものだと、「異国」を意識するのです。

そんな胸のトキメキもつかの間、いきなり困ったのは、空港でピックアップしてくれたホテルの車です。物静かな、礼儀正しい青年が黒塗りの車で迎えに来てくれて、30分ほどでプラハ市内のホテルに到着いたします。

ここはモルダウ川のすぐ目の前。丘の上には、ライトアップされたお城が見える絶好のロケーション。

ここはモルダウ川のすぐ目の前。丘の上には、ライトアップされたお城が見える絶好のロケーション。

でも、ここでいったいいくらティップを払っていいのやら・・・。

車代は、800コルナ(およそ3200円)と聞いています。だとしたら、10%で80コルナ? 15%で・・・?

けれども、空港で換金したら、小銭がほとんどありません。そこで、困ったあげく、100コルナ札を差し上げたのでした。

さすがに多いな、とは思いました。青年ドライバーも少々驚いたものの、すぐに笑みに変わり、嬉しそうな様子ではありました。

次に困ったのが、ホテルのレストラン。もう遅かったので、ホテルのレストランで食べることになったのですが、これがまた、プラハでも有名な「新しいお味の郷土料理」のお店だそうです。

「Amade(アマデ)」という名は、モーツァルトがこのホテルに滞在していたところから付けられたのだとか。

ここでお世話になったウェイターは、とてもにこやかな、フレンドリーな青年です。フロリダに行ったこともあって、英語もなかなかお上手でした。

彼はまず、おもしろそうにパンと「バター」を運んで来るのです。

彼はまず、おもしろそうにパンと「バター」を運んで来るのです。

これはいったい何だと思う? と聞くので、ちょっと試してみると、なんとなく深いお味。きっと動物の脂肪だろうと思っていると、豚のラードだそうです。チェコでは、ラードに肉を少々加えて調味したものを、バターのように固めて、パンにつけて食べる習慣があるのです。

観光客に「ラード(lard)」だというと、まったく試そうとしない人が多いそうですが、香ばしいお味で、パンには良く合うと思いました。それに、寒い所では、脂肪分だって大切な栄養素ですよね。

さて、ホタテ貝、アーティチョークのスープと、おいしい前菜が続いたあとは、主菜が運ばれて来ます。

わたしは、大好物のサーモン。連れ合いは、豚肉にしたのですが、この豚のお料理が、なんとなく日本の「角煮」に似ているのです。

わたしは、大好物のサーモン。連れ合いは、豚肉にしたのですが、この豚のお料理が、なんとなく日本の「角煮」に似ているのです。

実際はデミグラスソースで煮込んだそうですが、どことなく、しょう油と砂糖で甘辛く煮込んだ、こってり味の角煮風なのです。

そこで、ウェイターくんにそんな話をすると、「その角煮って、テリヤキみたいなもの?」と聞くのです。

どうやら、チェコにもテリヤキ(照り焼き)は伝わっているみたいで、「日本の味」になりつつあるようですね(それが証拠に、べつのレストランでは、テリヤキ風味のサーモンをいただきました)。

どうやら、チェコにもテリヤキ(照り焼き)は伝わっているみたいで、「日本の味」になりつつあるようですね(それが証拠に、べつのレストランでは、テリヤキ風味のサーモンをいただきました)。

いや、角煮は照り焼きとは違って、最初に肉を煮込んで脂を落として、それからコトコトと調味するというような説明をすると、ウェイターくんはこう感心するのです。

「国は離れていても、僕たちはよく似てるんだねぇ(We’re so far apart, but very similar)!」

そんな楽しいお食事でしたが、支払いの段階になって、ハタと困ったのでした。なぜなら、請求書には、「ティップの欄」がなかったから。

ホテルの会計につけてチェックアウトのときに払うにしても、普通はティップを足す欄があるでしょう。少なくとも、アメリカではそうです。

そこで、困ったあげく、そのまま何も足さずにウェイターくんに「さよなら」したのですが、あとになって、これは大失敗だったことに気がつきました。

なぜなら、チェコでは、請求書の額を払ったあとに、10パーセントを現金で置いておく習慣があるから。たとえば、カードで支払ったあとにも、現金で10パーセントを置いておくのですね。

ですから、アマデのウェイターくんにも、本来は10パーセントを現金で置くべきだったのです!

そんな習慣を知らない人が多いので、観光客に対しては、「ティップの10パーセントは含まれてませんよ」と指南する「高級レストラン」が多いのです。

そんな習慣を知らない人が多いので、観光客に対しては、「ティップの10パーセントは含まれてませんよ」と指南する「高級レストラン」が多いのです。

でも、アマデのウェイターくんは人が好いので、そんなことは言えなかったのでした。

(残念ながら、現金を持ち合わせていなかったこともアダとなったのですが、そのあとホテルでは彼を見かけなかったので、「この前はゴメン」と後払いすることもできませんでした・・・。)

そんな大失敗もありましたが、空港で出迎えてくれた青年ドライバーには、もう一度乗せてもらったときに、「ティップはいいですよ」と言われました。

八重奏のコンサートを楽しもうと、かの有名な「スメタナホール」に連れて行ってもらったのですが、ティップにする30コルナがなかったので、50コルナのコインを出して、「おつりをください」と言ったのです。

すると、20コルナを持ち合わせていなかった彼は、「ティップはいいよ」と言ってくれたのでした。

すると、20コルナを持ち合わせていなかった彼は、「ティップはいいよ」と言ってくれたのでした。

きっと、前回たくさんもらったことだし、もういいやと思ったのでしょう。

(写真のコインは、左から1コルナ、5コルナ、20コルナ、50コルナです)

そうそう、チェコでは事情はよくわかりませんが、アメリカでは、適当な額を持ち合わせていないときに、ティップの「おつりをください」と言うのはOKなんですね。

たとえば、3ドルを渡したいときに、5ドル札を出して「Give me 2 dollars back(2ドルおつりをください)」などと言えば、みなさんイヤな顔もせずにおつりをくれるのです。

ですから、10ドル札、20ドル札と、大きな額のお札しか持っていなかったにしても、そんなに心配する必要はないのですね。

というわけで、ティップに関しては、いろんな失敗をしたり、思い出話ができたりするのですが、お次は、特別なケースとして、オリエント急行編といたしましょうか。

慣れないティップの習慣 ~ アメリカ編

- 2011年12月02日

- Life in California, お金・経済, 日常生活

日本から外国に足を伸ばして、まず戸惑うものに、ティップ(tip、tipping)がありますよね。

日本から外国に足を伸ばして、まず戸惑うものに、ティップ(tip、tipping)がありますよね。

そう、誰かに何かをしてもらって「心づけ」にいくらか払う習慣です。

日本語では、通常「チップ」と呼ばれていますが、本来は「ティップ(tip)」という発音になりますね。ですから、ここでも「ティップ」と表記することにいたしましょう。

そして、この「ティップ」という言い方のほかに、「グラテュイティー(gratuity)」というのもあります。合わせて覚えておくと便利だと思います。

それで、戸惑う原因のひとつに、各国で習慣がまったく違うことがありますよね。

アメリカの場合は、こんなルールでしょうか。

レストランでは、食べた金額(税抜き)の15~20%というのが、基本的なルールです。(請求書を見て、Taxを足す前のTotalの金額をもとに計算します)

レストランでは、食べた金額(税抜き)の15~20%というのが、基本的なルールです。(請求書を見て、Taxを足す前のTotalの金額をもとに計算します)

一般的には、18%が平均とも言われています。

けれども、素晴らしいサービスだったら、20%を上回ることもあるでしょうし、あまりにひどい! と思ったら、10%というのもあり得るでしょう。

「あまりにひどいサービスだと、ティップは置かない」と言う方もいらっしゃるかとは思いますが、個人的には、それは良くないと思っているのです。

第一、それほどひどそうな場所なら、最初から入らない方がいいですし、「ティップをゼロにするほどひどい」サービスというのは、そんなにお目にかかれるものではないからです。

ティップを何パーセントにするかだけではなくて、それを計算するのも、ちょっと困ってしまうのです。

まあ、20%はいいでしょう。でも、ワイングラスを傾けて、ほろ酔い気分になっているときに、15%、18%などと計算はできませんよね。

ですから、レストランによっては、懇切丁寧に「15%のとき」「20%のとき」とティップの額を請求書で提示してあるところもあるんですよ。

そして、こちらの写真のように、ティップの一覧表(Tip Chart)なるものも存在するのです。10ドルから99ドルの間で、「15%のとき」「20%のとき」と、ティップの早見表になっているのです。

そして、こちらの写真のように、ティップの一覧表(Tip Chart)なるものも存在するのです。10ドルから99ドルの間で、「15%のとき」「20%のとき」と、ティップの早見表になっているのです。

でも、100ドルを超えたら、足し算をしていかないといけないので、アメリカ人にできるのかな?

もともと、アメリカ人は算数が苦手なのに、ティップなんて、どうしてそんな難しい仕組みができあったんでしょうね?

レストランの他でティップが必要なのは、たとえば、ホテルがあるでしょうか。

ホテルでは、チェックインやチェックアウトのときに荷物を運んでもらったら、荷物一個に対して1ドルくらいベルボーイに払います。

ホテルでは、チェックインやチェックアウトのときに荷物を運んでもらったら、荷物一個に対して1ドルくらいベルボーイに払います。

ホテルの雰囲気にもよりますが、我が家では、荷物3個で5ドルといった具合に、ちょっと割り増しいたします。

ホテルの玄関で車を呼んでくれたり、ガレージから車を持って来てくれたりしたら、1ドルくらい払います。車に荷物を入れてくれた場合は、2ドル、3ドルと、少し色をつけますね。

それから、ホテルやレストランにお食事に行って車を停めてもらうことがあるでしょう。「Valet Parking(ヴァレーパーキング)」と呼ばれるものですが、こういうときにも、車を持って来てもらったら、ティップを差し上げます。

そうそう、ホテルのお部屋を掃除してくれるメイドさんですが、こちらは、滞在中に払うものですね。

そうそう、ホテルのお部屋を掃除してくれるメイドさんですが、こちらは、滞在中に払うものですね。

「チェックアウトのときにまとめて払う」なんていう方がいらっしゃるようですが、2泊以上する場合は、翌朝お出かけするときに、ベッドの枕の上に置いておくというのが一般的ですね。

「滞在中お世話になります」と心づけを置くのが、本来の意味なのです。

金額は、宿泊客ひとりで1ドルというのが原則のようですが、部屋が広かったりすると、ふたりで2ドル以上は置くことがあります。

金額は、宿泊客ひとりで1ドルというのが原則のようですが、部屋が広かったりすると、ふたりで2ドル以上は置くことがあります。

ちょっと汚しちゃったかな? というときにも、少し多めに置きなさい、というのがルールのようですね。

逆に、チェックアウトのときには、置かないでいいもののようですが、何も置かないのも気がひけるので、何日か泊まったあとには、少し置くこともあります。

その他、髪を切ってもらったら15~20%とか、ホテルのスパでマッサージをしてもらったら15~20%とか、いろいろと場面は考えられますけれども、レストランと同様、料金の2割ほどを渡せば、失礼はないかと思います。

マッサージなどの場合は、すでに10パーセントほどサービス料を追加してあるところもあるでしょう。そういう場合は、2割も払う必要はありませんので、1割ほどでも大丈夫だと思います。

ルームサービスを取った場合は、サービス料として十数パーセントが徴収されることが多いでしょう。

ルームサービスを取った場合は、サービス料として十数パーセントが徴収されることが多いでしょう。

そういう場合は、15% Gratuity included とか 15% Service Charge added と明記されています。

本来は、それ以上払う必要はないのでしょうけれど、請求書のティップの欄に何ドルか追加してあげれば、喜ばれることでしょう。

請求書によっては、Extra Gratuity(追加のティップ)などと書かれてあることもあるでしょう。

請求書によっては、Extra Gratuity(追加のティップ)などと書かれてあることもあるでしょう。

そういうのを見ると、何も足さないのも心苦しいですよね・・・これも巧妙な心理作戦でしょうか?

(写真の請求書は、お料理の金額に18%のサービス料と10%の税金が乗っかって、さらに Extra Gratuity の欄があるケースです。15ドルのお料理が、結局20ドルに!)

というわけで、アメリカでは、だいたい「15~20%ルール」か「1ドルルール」が適用されるというお話でした。

まあ、「1ドルルール」の方は、世の中のインフレとは無関係に受け継がれているので、ちょっとフェアじゃない気もいたしますが・・・。

そういえば、ずっと前、アメリカで1ドル札から1ドルコインに変更しようとした時期がありました。

そういえば、ずっと前、アメリカで1ドル札から1ドルコインに変更しようとした時期がありました。

けれども、ティップを1ドル払うときに不便だといった理由で、コインは不人気となりました。

払う側が他のコインと間違いやすいし、もらう側もポケットの中でコインが重い、というような理由でした。お札の方が、なんとなく「ありがたい」気分になることもあるのでしょうね。

ちなみに、写真の1ドルコインは、一番上(裏・表)が「スーザン・B・アンソニー」。女性の参政権(women’s suffrage)を勝ち取ろうと、生涯を社会運動に捧げた方です。

二段目(裏・表)が、先住民族の「サカガウェア」。アメリカ西部を探検したルイス・クラーク探検隊の飢えを救い、先住言語の通訳となってコミュニケーションを助けたとされる、ショショーニ族の女性です。

そして、一番下(裏・表5種)は、アメリカ大統領シリーズ。現在も順次発表中ですが、写真は初代大統領ジョージ・ワシントンから第5代大統領ジェームス・モンローまで(自分で並べてみたら、順番は大正解でした! わたしも少しはアメリカ史がわかるのでしょうか?)

さて、すっかり話題がそれてしまいましたが、お次は、ヨーロッパのティップのお話をいたしましょう。

フランスのカレーからロンドンへ

- 2011年11月27日

- エッセイ

前回のエッセイは、「オリエント急行で気取った旅を」と題して、誕生日に乗った寝台列車「オリエント急行(the Orient Express)」のお話をいたしました。

なんとなく優雅な気分になって、ゴージャスな旅でした、というお話です。

実は、この列車の旅には続きがあるのです。なぜなら、寝台列車がフランスに着いたあと、海峡を渡って、イギリスに向かわないといけないから。

実は、この列車の旅には続きがあるのです。なぜなら、寝台列車がフランスに着いたあと、海峡を渡って、イギリスに向かわないといけないから。

チェコ共和国プラハから乗り込んだ寝台列車は、一泊ののちフランスのカレーにたどり着きました。

一旦、ここで列車を降りたのですが、どうにかして海を渡って、最終目的地のロンドンに向かわなければなりません。

旅に出るまで、いったいどうやって海を渡るのか、まったく想像もつきませんでした。紹介番組を観たり、列車の案内状を読んだりすると、「コーチに乗って海を渡る」というのですが、この「コーチ」っていったい何だろう? と思っていたのでした。

カレーに着いて寝台列車を降りて、スタッフのみなさんに「さよなら」の手を振ると、そこにはバスが4台ほど待っていました。

カレーに着いて寝台列車を降りて、スタッフのみなさんに「さよなら」の手を振ると、そこにはバスが4台ほど待っていました。

実は、このバスが「コーチ(coach)」と呼ばれるもので、このバスに乗ったまま、海峡を渡る仕組みになっているのです。

カレー駅からちょっと走ると、バスはイギリスの入国管理オフィスに到着します。ここでパスポートを提示して、入国の手続きをいたします。

そう、フランスを離れる前に、イギリスの入国手続きをするんですね。

まあ、今でこそ、そんなに厳しい手続きではありません。フレンドリーな男性管理官に、「いったい何日間イギリスにいるの?」と尋ねられただけでした。

けれども、昔はもっと厳しかったそうですよ。それこそ1960年代、70年代の「ヒッピー文化」の時代には、アメリカドルで何百ドルか持っていないと、イギリスに入国させてもらえなかったとか。

どうしてって、お金もないヒッピーや学生たちがどんどん入って来て、イギリスで仕事をしたりして居座られたら困るから。

でも、今は大丈夫。観光客だとわかれば、そんなに厳しいことなんて聞かれません。

というわけで、無事に入国管理を済ませた乗客は、また同じバスに乗り込み、ここからいよいよ海峡を渡るのです。

また少し走ったら、見えてきたのは、長~い銀色のコンテナー(写真に見えているのは、ずらっと並んだコンテナーの屋根です)。

また少し走ったら、見えてきたのは、長~い銀色のコンテナー(写真に見えているのは、ずらっと並んだコンテナーの屋根です)。

え、貨物用コンテナー?

と思っていると、バスはコンテナーの中にもぐり込んで、またたく間に窓の景色が見えなくなってしまうのです。

そう、バスごとコンテナーに入れて、それを列車で引いて海峡を渡るのです!

ユーロトンネル(EuroTunnel)というコンテナー列車なんです。

ユーロトンネル(EuroTunnel)というコンテナー列車なんです。

なんでも、一台ずつ車が海峡トンネルを渡るよりも、その方がずっと環境に優しいそうです。ですから、「コンテナー」に乗ったバスや自家用車は、エンジンを止め、エアコンを止め、まるで荷物のようにおとなしくしてコンテナーの中に収まるのです。

列車がコンテナーを引いて海峡トンネルを渡る間は、ゴトゴトと小刻みに揺られますので、ほんとに荷物になったような気分です。エアコンがないので、バスの車内はムンムンしてくるし、思ったよりも揺られるので、あまり快適な行程ではないでしょうか。

まあ、その間、ロンドン在住のマレーシア国籍の中国女性(複雑!)とおしゃべりをしていたので、あっと言う間にイギリス側に着いてしまいました。たぶん、20分か30分くらいは乗っていたのでしょうか。

バスがコンテナーに入るときには、オリエント急行のバスは一緒に行動するのですが、もしトンネルが混雑していて一台が乗れなかったりすると、全部のバスがコンテナーをあきらめて、フェリーに鞍替えするそうです。

バスがコンテナーに入るときには、オリエント急行のバスは一緒に行動するのですが、もしトンネルが混雑していて一台が乗れなかったりすると、全部のバスがコンテナーをあきらめて、フェリーに鞍替えするそうです。

これは、列車の案内状にも明記されているのですが、フェリーだって、あんまり快適ではないかもしれませんよね。

海峡トンネルとコンテナー列車のない時代には、みなさんフェリーで海峡を渡っていたそうですが、これだと、天候の悪い日に船酔いする乗客もいたので、評判はあまり良くなかったとか。

というわけで、無事にイギリス側に渡ると、ほんの少し走ったのち、フォークストン・ウェスト(Folkestone West)という駅に到着します。

なんとなく田舎の停車駅という雰囲気の駅ですが、ここでは、いきなりバンド演奏がオリエント急行の乗客たちを迎えてくれるのです。

なんとなく田舎の停車駅という雰囲気の駅ですが、ここでは、いきなりバンド演奏がオリエント急行の乗客たちを迎えてくれるのです。

デキシーランドジャズでしょうか、黄色のスーツを着込んだメンバーが、とっても賑やかな音楽を奏でてくれるのです。

この小さな駅で別の列車に乗り込むのですが、これがまた、オリエント急行ご自慢の列車なのですね。

イギリスのフォークストンからロンドンの区間は、「プルマン(the British Pullman)」と呼ばれる列車が営業しているのですが、それまで乗っていた寝台列車と同様、由緒ある豪華な列車なんです。

イギリスのフォークストンからロンドンの区間は、「プルマン(the British Pullman)」と呼ばれる列車が営業しているのですが、それまで乗っていた寝台列車と同様、由緒ある豪華な列車なんです。

こちらは寝台列車ではなくて、どちらかというと食堂車のような列車ですが、やはり、1920年代、30年代の歴史ある車両を修復して使っています。ですから、その内装は、とっても贅沢なつくりになっています。

そして、おもしろいことに、11両の車両にはそれぞれ女性の名前がついていて、おのおのの車両が、異なる装飾や歴史を誇っているのです。ですから、何回目かの方は、「今度はどの車両に乗れるのかしら?」と、わくわくして待っていらっしゃるのですね。

中には、エリザベス2世(今の女王さま)やお母さまの王太后(クイーン・マザー)が乗られた車両もあって、「クイーン・マザーのお気に入りだった」というものもあるそうですよ。

わたしが乗ったのは、「アイビス(Ibis)」という車両。なんでも、1925年につくられた、一番古い車両だとか。

わたしが乗ったのは、「アイビス(Ibis)」という車両。なんでも、1925年につくられた、一番古い車両だとか。

車内の壁には、「アイビスさん」でしょうか、ギリシャ神話に出てくるような女性の寄木細工が施されているのです。

座席に案内されると、テーブルにはレストランのように白いテーブルクロスがかかっていて、ひじ掛けつきの椅子は、とっても心地よいのでした。

座席に案内されると、テーブルにはレストランのように白いテーブルクロスがかかっていて、ひじ掛けつきの椅子は、とっても心地よいのでした。

あんまり心地よいので、ここからロンドンへ向かう道のりは、ほとんど居眠りをしておりました。

いえ、普通は居眠りなんて、そんなことはあり得ないんですよ。

だって、このプルマン列車では、かの有名な英国式の「アフタヌーンティー」が出されるのですから。

みなさん、これをとっても楽しみにしていらっしゃって、席に着いてグラスにシャンペンがつがれ、目の前にサンドイッチが置かれると、もう喜んでそれを口に運ばれるのです。

みなさん、これをとっても楽しみにしていらっしゃって、席に着いてグラスにシャンペンがつがれ、目の前にサンドイッチが置かれると、もう喜んでそれを口に運ばれるのです。

サンドイッチのあとのスコーンや、甘いお菓子といったものも、まったく残さずにお召し上がりになるようです(揺れる列車の中ですから、通常の「アフタヌーンティー」の3段重ねのトレーとは違って、ひとつひとつお皿に置かれる形式でした)。

まあ、それも全部、連れ合いから聞いた話ではありますが・・・。

わたしが居眠りしていた「敗因」は、いくつかあるんです。まず、アメリカからヨーロッパにやって来て、時差ボケが続いていたこと。前夜、列車では熟睡できなかったこと。それから、コンテナーの中で荷物のように揺られたせいで、少々乗り物酔いしてしまったことがあるでしょうか。

そして、一番の敗因は、昼間のおいしいブランチが、まだお腹に残っていたことでした。だって、ほんの2、3時間前にたらふく食べたら、お腹は満杯で、何も入る余裕はないでしょう(それ以上「食べろ」と言われるのは、わたしにとっては、拷問みたいなものなのです・・・)。

というわけで、居眠りから起きたら、もうロンドンのすぐそば。きっと2時間ちょっとの行程だったのでしょうけれど、車内を探検する間もなく、黄昏時のヴィクトリア駅に到着でした。

というわけで、居眠りから起きたら、もうロンドンのすぐそば。きっと2時間ちょっとの行程だったのでしょうけれど、車内を探検する間もなく、黄昏時のヴィクトリア駅に到着でした。

あとから考えてみると、こんな「旅の後半部分」を知っていたならば、ブランチはちょっと控えたかもしれませんね。

そして、海峡トンネルで「コンテナーの荷物」になるのを知っていたら、たぶんロンドンを列車の目的地には選ばなかっただろうなと思ったのでした。

いえ、ロンドンも、イギリスの他の街も素敵なところです。行ってみる価値は十分にあります。けれども、海峡を渡るのだったら、別の方法で渡った方がいいかもしれないなと思ったのでした。

次回、オリエント急行に乗ることがあったら、わたし自身はヨーロッパ大陸の中にとどめておくことにいたしましょうか。

(もちろん、それは、人それぞれの好みの問題ですので、海峡を渡ってロンドンに向かう部分が好き! プルマン列車が好き! という方もたくさんいらっしゃると思いますよ。そして、ロンドンから逆向きに乗る、という手もありますよね。それだと、午後の「アフタヌーンティー」はお昼の「ブランチ」になって、だいぶ雰囲気は変わるかもしれません。)

イギリスの魅力: 風景と歴史と人と

- 2011年11月25日

- 旅行

Vol. 148

イギリスの魅力: 風景と歴史と人と

今月は、久しぶりに足を運んだヨーロッパのお話をいたしましょう。

この欧州旅行は、かの有名な寝台列車「オリエント急行」に乗り込み、自身の誕生日を祝う旅でした。

期待通りの豪華な列車ではありましたが、ここでは、とくに印象に残った列車の目的地イギリスをつづってみることにいたしましょう。

風景と歴史をまとめた第一話と、人を描いた第二話に分かれます。

<イギリスの景色と伝統>

イギリスというと、子供の頃は、なんとなく近しい感じのする国でした。父の影響もあったのでしょうし、近くにイギリス人家族がいらっしゃったからかもしれません。

けれども、長じて世の中の歴史だとか、文化だとか、そういったものが少しはわかるようになると、かえって、イギリスは「わからない国」に変身していったのでした。

第一、どうして国の名前がいろいろあるのでしょう? イングランド(England)、ユナイテッド・キングダム(United Kingdom)、グレイト・ブリテン(Great Britain)と、いろんな呼び名があるではありませんか(日本語の「イギリス」ってどこから来たのでしょう?)。

それに、イングランド王、スコットランド王、テューダー朝にステュアート朝だのと、王家の歴史が複雑すぎてさっぱりわかりません。

おまけに、街の名が奇妙ではありませんか。シェイクスピアの生家のあるストラットフォード・アポン・エイヴォン(Stratford-upon-Avon)がいい例ですが、なにゆえに街の名に前置詞が入っているのでしょう?

そして、何と言っても、かつての植民地アメリカにとっては、戦争をして独立を勝ち取った相手ではありませんか。

アメリカ人にとっては何百年たっても忘れられないこだわりがあって、長年住んでいると、それをひしひしと肌で感じるのです。「イギリス人は歯並びが悪い」といった意地悪なジョークを耳にするのも、そういったこだわりの現れなのかもしれません。

ですから、イギリスを訪ねるのは何かしら特別なことのように思っていたのですが、端的に言って、とってもお気に入りの国となったのでした。

なぜなら、街並みや自然が美しいです。

個人的には、ロンドンはパリよりも格段に美しく、荘厳な建物や緑あふれる広大な公園が、都会の喧噪を包み込むように感じるのです。

そして、ここからほんの少し郊外に足を運んだだけで、絵画のようなかぐわしい景色に出会えるのです。

ロンドンを離れ、王家の別荘ウィンザー城、学問の街オックスフォード、羊毛で栄えたコッツウォルズ地方と足を伸ばすと、おのおのが違った趣にありながら、競い合うような明媚な風景で訪問者を迎えてくれます。

オックスフォードの石造りの街並を歩けば、まるで映画の中にいるような時代を超えたマジカルなパワーを感じ、羊たちの群れる穏やかなコッツウォルズの丘陵を歩けば、人と動物が共存してきた長い営みを感じるのです。

ひとたび内陸から海へと抜けると、そこには異国に対峙する絶壁がそびえ立ちます。急な断崖は、事あるごとに自然の防壁や監視塔となったことでしょう。

けれども、ここに立って四方を見渡すと、淡い緑青(ろくしょう)の海や羊の群れを育む草原は、どこか人を見放さない暖かみに満ちているのです。

イギリスは、地理的には小さな国ではありますが、行く先々で風景が変化し、訪れる者は知らず知らずのうちに時空のポケットへと誘われるのです。

そして、何と言っても、イギリスは、ものすごく面白い。

たとえば、ロンドンの中心地にあるウェストミンスター寺院。王家の戴冠や婚儀、葬礼にも使われる壮大な聖堂ですが、少しでも歴史に興味ある者にとっては、まるで「ディズニーランド」のような所なのです。

聖堂の中には、王族を始めとして、ニュートンやダーウィン、チョーサーにディケンズと著名な方々が埋葬されるのですが、まあ、その逸話の面白いこと!

全部で3千5百人もの方が埋葬されているので、もうスペースがなくなってしまったのですが、ラッキーにもここに埋葬された中にも、ちょっとかわいそうな方がいらっしゃるのです。

それは、オリヴァー・クロムウェル(Oliver Cromwell)。

この方は、ピューリタン革命(清教徒による市民革命)の指導者となって国王軍を破り、なんと王様(チャールズ1世)を処刑してしまったという軍人政治家です。

王の処刑でイングランドを制したのち、アイルランドとスコットランドをも制圧し、護国卿となって独裁政治をしくのですが、それも束の間、1658年、志半ばで病死してしまいます。

共和国の護国卿まで務めた人物ですので、壮大な葬礼ののちウェストミンスター寺院に埋葬されるのですが、ここで憤懣を覚えたのは、王家のシンパ。

1660年に王制が復活すると、クロムウェルに仕返しをすることになったのです。

チャールズ1世が処刑されて12周年となる1661年1月30日、彼らは寺院内のクロムウェルの墓をあばき、遺体を引っ張りだして、処刑を行うのです。いえ、もちろんクロムウェルは亡くなっているので、象徴的な死後の処刑です。

遺体はつるされたあと、チョキンと首を切られ、首は寺院の尖塔に突き刺されて、見せしめとされるのです。遺体の方は、どこかの共同墓地に放り投げられ、今となっては行方不明。

首は24年間もそのままになっていたのですが、ある日、嵐で飛ばされ、それを拾った人が「おみやげ」として持ち帰って、その後、転々と取り引きされる顛末。それでも、近年、クロムウェルの子孫の元に返され、手厚く葬られたということです。

現在、ウェストミンスター寺院内には、クロムウェルの墓石があるのですが、なぜかそこには「1658年〜1661年」と書かれてあるのです。もちろん3歳で亡くなったはずはないのですが、これは「クロムウェルが亡くなった年に生まれ、死後に処刑された年に死んだ」という、なんとも奇妙な理屈を表しているのです。

まあ、そこまでクロムウェルが憎かったということなのでしょうが、死後の処刑とは、あっぱれなまでに「ひねくれた」儀式にも思えるのです。

なんでも、この時代、首をちょん切ったあとに、丁寧につなぎ合わせて葬るというようなことも行われていたそうで、処罰というのは、しごく象徴的な、重大な意味を持っていたのでしょう。

きっと人の名誉(honor)とか恥辱(disgrace)というものは、この世の短い生にかかわらず、永遠についてまわるものだったのでしょうね。

象徴的といえば、ウェストミンスターにある王族の墓だって、いろいろと事情があるようです。たとえば、イングランド/アイルランド女王のエリザベス1世とスコットランド女王のメアリー(メアリー・ステュアート)。

エリザベス1世は、妃を6人も取り替えたことで有名なヘンリー8世と2番目の王妃アン・ブーリンの娘で、紆余曲折ののち、異母姉メアリ1世が病に倒れると、1558年、イングランド王に即位します。

一方、スコットランド女王メアリーは、1542年、誕生6日後にスコットランド王に即位したものの、もとはイングランドのテューダー家の血を引くこともあり、イングランド王の継承権も持っていた方です(メアリーは、ヘンリー8世の姉マーガレット・テューダーの孫)。

エリザベスは、めでたく王に即位すると、メアリーが煙たくってしょうがなくなるのです。メアリーはカトリック教徒で、当時、国がカトリックとイギリス国教会に分断される中、カトリックの貴族たちの中にはメアリーの王位継承を主張する者があったからです。

翌年、メアリーが夫フランソワの即位でフランス王妃となったこともあり、フランスがイングランドを攻め、メアリーを王位につかせるのではないかとも恐れていました。

そのメアリーは、フランス王の夭逝にともない、結婚生活わずか2年でスコットランドに戻ります。その後、貴族と2回再婚するのですが、ひとり目の再婚相手(ダーンリー卿ヘンリー・ステュアート)の暗殺に関与か? というスキャンダルに巻き込まれて、24歳で王位を失うのです。

メアリーはイングランドに亡命するのですが、当初、そんな彼女を復位させようと考えたエリザベスは、取り巻きの勧めもあって彼女を軟禁し、1587年、19年にわたる逡巡ののち斬首刑(!)に処すのです。彼女に王位を追われるのではないかという恐れが、常にエリザベスの脳裏にあったのでしょう。

1603年に69歳で没するまで、44年も続いたエリザベス1世の統治は、イギリスが国内外で大いに栄えた時代でもありました。

ですから、ウェストミンスター寺院に手厚く葬られた彼女の石棺も、大いなる権威を象徴するものとなっています。

石棺の上には、エリザベスを模した彫刻が施されていて、王冠をかぶり笏(しゃく)を持つエリザベスは、まるでそこに横たわっているようなリアルさがあります。

そのエリザベスの足下には、ライオンの像が刻まれますが、これは、「百獣の王ライオンを踏みつけるほどに偉大な王の権威」を表しているのです。

そして、このエリザベスのそばには、皮肉なことにメアリーの石棺が。メアリーは、一度は別の場所に埋葬されたのですが、息子のジェームス6世がイングランド王(ジェームス1世)となったのち、息子の命でウェストミンスター寺院に移されるのです。

そのメアリーの足下にも、やはりライオンの像が施されています。が、こちらのライオンは、エリザベスのライオンと違って、誇らしげに立ち上がり、なおかつ鮮やかな真っ赤なおべべを着ているのです!

「ふん、わたしのライオンの方が立派で、美しいわ!」と、あの世のメアリーが宣言したかどうかは知りませんが、まあ、死後にまで「わたしは負けてないわ」と虚勢を張らないといけないなんて、権力というものは、何ともややこしいことではありますね。

というような話をウェストミンスターの案内人から聞いていると、「イギリス人と日本人は、どことなく似ているな」と親近感を覚えるのです。

たとえば、クロムウェルの遺体を引きずり出して「処刑した」というのは、織田信長の「金色のドクロ」を彷彿とさせます(戦いで敗れた浅井久政・長政親子と朝倉義景のドクロに金箔を塗って披露した、という逸話です)。

そして、メアリーの「エリザベスよりも立派なライオン」は、信長の安土城をしのいだ、豊臣秀吉の大坂城(大阪城)を思い起こすのです。

ウェストミンスター寺院だって、もとは聖エドワード懺悔王(St. Edward the Confessor)を祀る教会だったものを、ヘンリー7世(ヘンリー8世の父)が、その上に立派な聖堂をかぶせたものでしょう。ふと見上げると、堂内の石組みはヘンリーを表す「H」の形をしています。

より壮大なもの、華麗なもの、権力を誇示するものを築きたいという願いは、どこも同じなのです。

イギリスも日本も島国ですし、土と親しむ農耕牧畜が礎となっていますし、長い歴史を培う中で、どこかしら似通ったところが生まれたのでしょう。

一般的に、日本人はドイツ人と相性がいいと言われますが、イギリス人との方がウマが合うのではないかと、心密かに仮説を立ててみたのでした。

追記: ウェストミンスター寺院内は撮影禁止なので、聖エドワード懺悔王の祭壇の写真は、寺院発行のWestminster Abbey, A Souvenir Guideが出典となっております。

この聖堂心臓部ともいえる祭壇の前では、今年4月29日、ケンブリッジ公爵ウィリアム王子とキャサリン夫人が結婚証明書に署名をなさったのですが、ここは一般公開はなされていないものの、案内人がつくツアーに参加すると、ちゃっかりと中に入れてもらえます。

ツアーは英語のみのようではありますが、少しでも英語がおわかりになる方は、参加なさる価値は十分にあると思います。

歴史好きの方への蛇足: 世界史上でも珍しい女王のライバル対決となったイングランドのエリザベス1世とスコットランド女王メアリーですが、エリザベスは、父ヘンリー8世が次々と妃を代える中、母アン・ブーリンは首を切られ、「庶子」となって王位継承権を剥奪された時期もあったので、その立場は微妙だったのですね。

ちなみに、イギリス国教会というのは、カトリックだったヘンリー8世が最初の妃キャサリン・オヴ・アラゴンと離婚したいがために、ローマ教皇と訣別し樹立した教会ですね。ローマとは離れたわりに、その儀礼はカトリックを踏襲するものだったので、これが改革派ピューリタンを生む原動力ともなったのです。

現在、イギリスの王位継承は、先月の法改正で「長子相続」つまり性別に関わらず最初の子が相続というのが国是となりましたが、いまだにカトリック教徒は王にはなれません。

<番狂わせも旅のうち>

旅には、ちょっとしたハプニングはつきものでして、きちんと計画を立てていても、思った通りには運ばないこともあるのです。

イギリスでは、ロンドンでレンタカーを借りてオックスフォードへ、そこからマナーハウス(領主の屋敷)で有名なコッツウォルズ地方、海沿いのリゾート地ブライトン、さらには大聖堂で名高いカンタベリーに足を運ぶという、かなり精力的な旅ではありました。

というわけですので、それまでは順調だったものが、ストーンヘンジを経由してブライトンに着いてみると、ホテルが満室で泊まれないというハプニングに見舞われました。

もちろん、何ヶ月も前に予約していたのです。が、突然コンヴェンションの泊まり客が増えて、一般客が何組も突き出しを食らうという、前代未聞の不手際でした。

ストーンヘンジでは豪雨をうまく回避したと思ったら、この始末です。疲れ果てているのに、休めない。おまけに、靴底にほころびがあったとみえて足元はジメジメと、みじめな気分にもなってきます。

結局、日もすっかり落ちた夕刻、この老舗ホテルが紹介した小さなブティックホテルにチェックインできたのですが、もう街は観光できないし、ビーチや歴史を誇る埠頭なんて論外です。

ブライトンは、ときに王族も宿泊したという由緒あるリゾート地なので、ちょっと残念ではありました。が、部屋の支度を待つ間、老舗ホテルご自慢の「アフタヌーンティー」を楽しませもらったり、ブティックホテルではワインをごちそうになったりと、決して悪い時間の過ごし方ではなかったのかもしれません。

ブティックホテルは機能的に改築されていて、老舗ホテルに泊まるよりも心地よい宿泊だったのかもしれません。

その翌日も、カンタベリーのホテルにはどうやっても車ではたどり着けずに、ちょっとしたパニック状態に陥ったのですが、そのたびに助けになるのは、やはりコミュニケーションでしょうか。

こちらが「困っている」と意思表示をすれば、必ず誰かが助けてくれるのです。それは、なにも言葉には限らないでしょう。困っている表情や身振り手振りだって、立派な万国共通の意思表示になると思うのです。

イギリス人は親切な方が多いので、こちらが声をかけさえすれば、誰もが懇切丁寧に対応してくれることでしょう。

(ちなみに、カンタベリーは歴史的な迷路のような街なので、中心部には車が入れないようになっています。ですから、ここにホテルがある場合は、ちょっと離れた駐車場に車を停めて、テクテクと歩くことになります。ドイツのローテンブルグなどと同じく、城壁に囲まれた街はそんな場所が多いですが、それを知らないと、ちょっと戸惑うのです・・・)

そうそう、ロンドンでは、信じられないようなことがあったのでした。

レンタカーを借りて、慣れない車でロンドンの渋滞道路を運転する中、ふと手荷物がなくなっているのに気がつきました。

レンタカーオフィスに向かうタクシーで忘れたのか、その前に立ち寄った観光スポット「アビーロード」で置き忘れたのか、それともレンタカーオフィスに置いてきたのか、さっぱり覚えがありません。不慣れなイギリスで車を借りることに、ちょっとした恐怖心を抱いていたので、そちらに気を取られて、手荷物のことなんて頭からすっかりと消えてしまっていたのでした。

手荷物にはガイドブックが入っていたので、それがないと、翌日からの旅に支障が出てしまいます。

ホテルに戻ってみると、部屋に置いていた携帯電話にメッセージが残されていて、それはレンタカーオフィスからでした。

閉店間際にタクシーの運転手がやって来て、「さっき乗せた客が忘れて行った」と荷物を運んで来たというのです。

運転手はオフィスが6時に閉まるのを承知していたので、それに間に合うようにと、渋滞の中、急いで運んで来てくれたことでしょう。

タクシーに忘れたとなると、絶対に出てこないよねと話していた矢先だったので、この運転手の方の親切に、もう大感激してしまったのでした。

いや、ロンドンっ子は親切じゃない!と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、それはもしかすると、「忙しすぎて対処する時間がない」と立ち去ってしまうからかもしれませんね。

海沿いからカンタベリーに向かう道は、細く、曲がりくねった道のりでした。まさに昔の「巡礼の古道」を彷彿とさせるものですが、ここを走りながら実感したのでした。

もしも巡礼の旅人が立ち往生したならば、近隣の人たちは、迷わず一夜の宿を提供してあげたのだろう。中世の義賊「ロビン・フッド」伝説が生まれたのも、そんな人の温かみがあったからなのだろうと。

昔のように苦労をしなくてもいい時代に、わざわざお金や労力を払って旅をするのは、なにかしらハプニングに出会って、そのたびに誰かに助けてもらうためなのかもしれません。「大丈夫だよ」と笑顔を返してもらうことで、普段はお目にかかれない、非日常を体験できるからかもしれません。

旅がすべて計画通りだったら、それはもう旅とは言えないのでしょうね。

この欧州旅行で、イギリスは「ヨーロッパで一番好きな国」に昇格したのでした。できることなら、一年くらい住んでみたいと思うのです。

そして、これは、わたしが彼の地へ贈る、最高の賛辞なのです。

夏来 潤(なつき じゅん)

歴史あるオリエント急行

- 2011年11月17日

- フォトギャラリー

エッセイ「オリエント急行で気取った旅を」でちょっとだけ触れましたが、ここではもう少し、オリエント急行の歴史的なお話をいたしましょうか。

名探偵ポアロやミス・マープルでお馴染みのミステリー作家、アガサ・クリスティがオリエント急行を愛用したのは、1920年代のことですが、この豪華な列車の旅は、すでに1883年にはサービスが始まっていたのでした。

創業者は、ベルギー人の企業家ジョルジュ・ナゲルマケールス。彼が設立したCompagnie Internationale des Wagons-Lits (英訳: International Sleeping-Car Company、和訳:国際寝台車会社、別称ワゴン・リ社)というのが、もともとの運営会社でした。

この名は、運営会社が代わった今でも、各車両の車体に大きく掲げられていますし、輝く金のエンブレムにも誇らしげに刻まれています。

19世紀末のヨーロッパ大陸では、列車には寝台車や食堂車がありませんでした。ですから、乗客は食事や宿泊のたびに、いちいち列車を降りなくてはなりません。

そこで、寝台車と食堂車をつくったら、もっと快適に旅ができるのではないか、そして、乗客の行動範囲も国を超えてぐんと広がるのではないか、そんなコンセプトで生まれたのがオリエント急行だったのです。

創業当時のオリジナルルートは、フランスのパリからトルコのイスタンブール(当時はコンスタンティノープル)まで。

蒸気機関車が豪華な寝台車や食堂車を引っぱって、延々82時間(約3日半)の行程です。当時は、それでも驚くべきスピードでした。

そんなスピードと快適さが受けて、20世紀に入る頃には、それこそヨーロッパの主要都市すべてを網羅する国際急行列車網に発展していったのでした。

とくに、途中フェリーを利用してロンドンまで路線が延びると、イギリス人の外交官や要人たちが東方の国々に赴く足として重宝するようになり、「エキゾティックで豪華な旅」との噂が噂を呼んで、王族やセレブたちも好んで愛用するようになったのです。

アガサ・クリスティは、夫と何度もパリ~イスタンブール路線に乗ったことがあるそうですが、有名な『オリエント急行殺人事件』は、実際に起きたある出来事からヒントを得たのでした。

それは、1929年2月、イスタンブールから100キロの地点で列車が雪で立ち往生してしまったこと。このときは、豪雪に列車が閉ざされ、10日間も身動きがとれなかったそうです(意外なことではありますが、トルコも大雪に見舞われることがあるのですね)。

もちろん、実際には殺人なんて起きなかったのですが、想像力たくましいアガサ・クリスティにとっては、絶好の悲劇の舞台となったのでした。

王族が愛用したり、小説の舞台となったりと、ロマンティックなイメージの強いオリエント急行ですが、20世紀に入ると、いやでも戦争に巻き込まれることとなるのです。

たとえば、1918年。長くて血なまぐさい第一次世界大戦が集結した年。

食堂車2419号では、形勢不利だったドイツが休戦協定に署名したそうです。

ドイツにとっては、そんな不名誉な思い出のある車両ですから、1940年、ドイツがフランスに侵攻したとき、ヒットラーはわざわざ博物館から2419号車を引っ張り出して、この中でフランスに停戦の署名をさせたそうです。

のちにドイツの旗色が悪くなってくると、またもや2419号車で署名をさせられる不名誉を恐れて、ヒットラーはこの食堂車を破壊してしまったのだとか。

1939年に第二次世界大戦が勃発すると、オリエント急行は運行を中断しなくてはなりませんでしたが、ヒットラーは、ドイツ軍用にオリエント急行を利用していたそうです。

それも、一部は将校向けの「娼婦宿」として。

ドイツ軍が使用していたのは1942年から44年にかけてですが、なんでも、当時の「娼婦宿」は、今でも一両だけ現役だそうです。それは、寝台車3544号。

(内心これに当たったらイヤだなと思っていたのですが、あとで確認してみたら、わたしが乗ったのは別の車両だったので、ホッとしたのでした。)

まあ、誰がどんな思惑で乗ろうと、オリエント急行は「ロマンの列車」であることに変わりはないのでしょうけれど・・・。

第二次世界大戦が終結すると、運転を再開したオリエント急行ではありますが、だんだんと世の中が便利になるにつれ、かつての輝きは失われてくるのです。

だって、列車の運賃が格段に安くなって、飛行機でブンとひとっ飛びできるようになると、わざわざ高い料金を払って時間をかけて寝台列車に乗ろうとは思わないですものね。

結局、1977年には、最後のオリエント急行がパリからイスタンブールに向けて出発することとなるのです。

同年、オリエント急行の車両はモンテカルロでオークションにかけられるのですが、アメリカ人の企業家ジェームス・シャーウッドが、ここで2両を落札します。

そこから運転再開へ向けて動きが活発化し、1982年、新しい体制のもと、ロンドン~ヴェニス間で列車が運行されました。車両も昔のまま忠実に修復されています(バー車両だけ、1980年代に新調されています)。

この新会社が、ヴェニス・シンプロン・オリエント・エキスプレス(Venice Simplon-Orient-Express)。

持ち主が代わった現在も、同じ名で運営されていて、「VSOE」のアルファベットと王冠を組み合わせた美しいロゴが使われます。

ちなみに、シンプロン(Simplon)というのは、スイスからイタリアに抜けるシンプロン・トンネルからきているそうです。

それまでは山を回避して遠回りしていたところが、シンプロン峠にトンネルが開通したおかげで、路線が短くなり格段に速くなったということです(現在は、若干違ったルートを通り、オーストリアのインスブルック経由で北からイタリアに入るようです)。

というわけで、ざっくりとオリエント急行の歴史を書いてみましたが、実際にそばで見てみると、その大きさにちょっと驚くのです。

昔の列車にしては、車両は背が高くて、ずいぶんと長いし、列車全体もとっても長いのです。ホームに止まっている列車を先頭から眺めてみると、最後尾までははっきりと見えないのです。

わたしが乗ったときには、16両編成(寝台車11両、食堂車3両、バー車両1両、サービス車両1両)でしたが、寝台車があと1両増えることもあるそうです。

そんなに長~い列車ですので、食堂車から遠い寝台車に当たると、さあ大変! レストランに向かって延々と歩かなくてはなりません。

わたしは幸いにして食堂車の隣でしたが、それでも、ゴトンゴトンと揺れる中、車内を歩くのは至難の技だと思いました。

きっと通勤電車に揺られている方は大丈夫かとも思いますが、それでも「え~、まだ歩くのぉ?」と、つい愚痴をこぼしたくなるかもしれません。

なるほど、列車に乗るにも、体力が必要(?)

それから、骨董品のような車両ですから、木枠の窓からは、晩秋の冷たいすきま風が・・・。

まあ、いろいろと感じることはあるのですが、そこのところは、機会がありましたら、ぜひご自身で体験なさってくださいませ。

参考資料: オリエント急行の歴史については、公共放送の番組 Masterpiece Mystery “David Suchet on the Orient Express”を参考にさせていただきました。

名探偵ポアロ役のデイヴィッド・スーシェー氏がオリエント急行を紹介すると、史実も小説のようなスリル感に満ちあふれるのです。

アメリカでは、昨年7月から何回か放映されている番組ですが、放映のたびに、オリエント急行の予約が増える仕組みになっているのでしょう。だって、わたしだって、そのクチでしたから。

偶然にもわたしの誕生日に追加運行されたのも、きっと放映に合わせて、アメリカからの問い合わせが多かったからに違いありません!(みなさん結構ノリがいいですよね)

プラハ発の寝台列車がフランスのカレーに到着し、そこからロンドンへ向かう行程については、こちらのエッセイをどうぞ。

オリエント急行で気取った旅を ~ パート2

- 2011年11月15日

- エッセイ

考えてみれば、寝台列車の旅なんて、もう何年もしたことがないですね。

きっと最後に乗ったのは、東京の上野駅から北海道の札幌に行く寝台列車だったと思います。

やはり食堂車が付いていて、豪華なディナーを楽しんだ記憶があります。そして、車内で一夜を過ごすなんて、それだけで旅情も倍増なのです。

けれども、「オリエント急行」がちょっと特別なのは、1920年代、30年代の昔ながらの車両を使っているところでしょうか。

けれども、「オリエント急行」がちょっと特別なのは、1920年代、30年代の昔ながらの車両を使っているところでしょうか。

それこそ、車両全体が骨董品といったイメージです。

そんな美術品のような列車ですから、内部には職人芸の光る手の込んだ細工がしてあったり、狭い空間にもいろいろと工夫がなされていたりと、ひとつひとつを発見する楽しみもあるのです。

各車両を歩いてみると、座席の色や織柄はそれぞれ違いますし、壁面の装飾も違います。

各車両を歩いてみると、座席の色や織柄はそれぞれ違いますし、壁面の装飾も違います。

寄せ木細工のような組み込み文様があったり、切り絵のようなシンプルな模様が施されていたりと、細部にも手を抜くことがありません。

各部屋の扉の裏側にも、部屋の壁にも、手の込んだ細工がしてあります。扉を閉じれば、そこにいる乗客だけが楽しめる、そんな贅沢さがあるのです。

部屋の中には、ハンガーや小さな扇風機、ライトのスイッチに時計掛けと、いろんなものが備え付けられています。

部屋の中には、ハンガーや小さな扇風機、ライトのスイッチに時計掛けと、いろんなものが備え付けられています。

部屋の隅の扉の中には、小さな洗面所まで隠されているのです。

「これは何だろう?」といいながら、部屋のスイッチをパチパチと動かしていたら、「何か御用ですか?」と係員が駆けつけてきました。

座席脇の丸いスイッチを押すと、廊下のライトが光って、係員を呼ぶ合図となるのです。

でも、この廊下のライトは、ぺこっと押すと光が消える仕組みになっているので、間違ってスイッチを押しても、あわてる必要はありません。

そして、3両ある食堂車は、どれも違った趣(おもむき)の内装が施されていて、どの車両でお食事することになるのかしらと、ちょっとドキドキするのです。

わたしは、ルネ・ラリックのガラス細工が壁に光る、落ち着いた配色の車両が気に入っていたのですが、「誕生日を祝う」というリクエストを出していたら、ここの4人掛けテーブルをふたりで使わせていただきました。

わたしは、ルネ・ラリックのガラス細工が壁に光る、落ち着いた配色の車両が気に入っていたのですが、「誕生日を祝う」というリクエストを出していたら、ここの4人掛けテーブルをふたりで使わせていただきました。

それだけで何となく贅沢な気分になって、ゆったりと食事を堪能することができました。

贅沢といえば、部屋はシングルではなく、ダブルを依頼していたのでした。

これは、ふたつの個室を仕切る扉を開け放って、ひとつを寝室用に、もうひとつを座席専用に使えるようにしたものですが、単にふたつの個室をつなげただけとはいえ、気分的にだいぶゆったりとできたのでした。

これは、ふたつの個室を仕切る扉を開け放って、ひとつを寝室用に、もうひとつを座席専用に使えるようにしたものですが、単にふたつの個室をつなげただけとはいえ、気分的にだいぶゆったりとできたのでした。

いえ、わたしはエレベーターのような狭い空間が苦手なので、個室では息がつまるのではないかと恐れていたのです。その分、若干お値段は高いですが、それだけの価値はあったのではないかと思うのです。

ディナーに出ている間に係員がベッドメーキング(座席を二段ベッドに作り替える)をしてくれるのですが、ごちゃごちゃした手荷物はもうひとつの部屋に移動できたので便利でもありました。

そういえば、お隣のイギリス人老夫婦は、ふたりとも体の大きな方でした。

そのふたりが個室に仲良くクチュッと収まっているのは、ほほえましい光景ではありましたが、あれでは、かなり手狭だろうと想像していたのでした。

実際、「この空間ではねぇ」と、わたしたちに向かって愚痴らしきものをこぼしていらっしゃいましたっけ。

自分たちは西洋人に比べると小柄なのに、ダブルキャビンなんて贅沢すぎたかしらと反省した瞬間でしたが、そんなわたしたちだって、ベッドは小さい!と思ったのでした。

自分たちは西洋人に比べると小柄なのに、ダブルキャビンなんて贅沢すぎたかしらと反省した瞬間でしたが、そんなわたしたちだって、ベッドは小さい!と思ったのでした。

たとえば、身長170センチを超える人だと、足をゆっくり伸ばせないくらいにベッドは短いし、幅だってかなり狭いのです。

「あの南部のレディーたちは、どうやって夜を過ごしたのだろう?」と、廊下を通ったふくよかなアメリカ人レディーたちが、ちょっと心配になってしまいました。

きっと昔の人のサイズって、こんなものだったのでしょうね。

そんな風に、意外な感想を持ったりもしたのですが、やはり、オリエント急行は、昔のままの旅を楽しむもの。

いまだにトイレは共同だし、シャワールームはありません。お湯だって、石炭を燃やして温めているのです。でも、それは、昔ながらの形式を忠実に守っているからなのです。

何でも便利にできる時代に、あえてレトロな旅をする。そして、ひとたび列車に乗ったら、日頃のゴチャゴチャは忘れて、優雅な時間を過ごす。

何でも便利にできる時代に、あえてレトロな旅をする。そして、ひとたび列車に乗ったら、日頃のゴチャゴチャは忘れて、優雅な時間を過ごす。

これが、オリエント急行で行く気取った旅の真髄でしょうか。

わたしなどは、24時間の旅では物足りなかったので、次回はもっと長い行程にしようと密かに考えているところなのです。

こぼれ話: 実は、このオリエント急行に乗りたい! と思ったきっかけは、アメリカの公共放送で放映された紹介番組(Masterpiece Mystery “David Suchet on the Orient Express”)にありました。

アガサ・クリスティの生み出した名探偵エルキュール・ポアロが主人公となる『ポアロ(Poirot)』というイギリスのテレビシリーズがありますが、この番組でポアロ役を演じるデイヴィッド・スーシェー氏がホストとなって、実際にオリエント急行に乗り込む番組なのです(ポアロは、まさに『オリエント急行殺人事件』を解いた名探偵ですね)。

わたしがこれを観たのは、今年初頭に手術を受けた直後。歩くのもままならない状態となると、旅行番組を観るのがとっても楽しみになるのですが、そこで番組に感化されて、「自分も乗りたい!」と旅行計画を始めたのでした。

この番組では、とくに印象に残るシーンがあって、それは上にも出てきた座席脇のスイッチのお話なのです。スイッチを押したら、廊下のライトが点灯して、係員を呼ぶ合図になるという。

スーシェー氏の担当となった係員は、かなりのベテランのようでしたが、新婚カップルを担当したときに、何度か間違って呼ばれたことがあると。

スーシェー氏の担当となった係員は、かなりのベテランのようでしたが、新婚カップルを担当したときに、何度か間違って呼ばれたことがあると。

いえ、狭いベッドにふたりでもぐり込んで、つい間違ってスイッチを押してしまう・・・そんなお話です。

印象に残っているお話ではあるのですが、実際に乗ったらそんなことは忘れてしまって、「これは何だろう?」と、用もないのに押してしまいました。ごめんなさい。

それから、フォトギャラリーのセクションで、もっと写真を載せてみました。興味のある方は、どうぞこちらへ。

Page Top

Page Top