え、これって誰?

- 2011年08月30日

- エッセイ

3年前の日本の夏は、雨が多く、涼しい夏だったと記憶しておりますが、まあ、今年は暑かったこと!

日本は湿気がありますので、肌にジトジトとまとわりつくような暑さですよね。なかなかカリフォルニアでは味わえない、ホットなひと夏なのでした。

そんな日本滞在を終えてカリフォルニアに戻って来ると、どうもサンフランシスコ・ベイエリアは、例年よりも涼しかったそうですよ。

たしかに、5月を過ぎると一滴も降らない雨が、今年は6月末に激しく降って、それがシーズンの降り納めになりました。

たしかに、5月を過ぎると一滴も降らない雨が、今年は6月末に激しく降って、それがシーズンの降り納めになりました。

そして、8月は、いつもよりもグンと気温が下がったようです。

少なくとも、わたしが日本にいた間は、オーブンで焼かれるような暑さにはならなかったそうで、なんでも、そんなのは、1976年以来の冷夏なんだとか。

1976年って、今から35年前!

新聞には面白い表現があって、「(歌手の)バリー・マニロウがヒット曲を出し続けて、スティーヴ・ジョブスとスティーヴ・ウォズニアックがアップルを創設して、アメリカが建国200年を祝っていた、それ以来の涼しさだ」ということです。

そんなことを言われても、「何の話?」って思う方もいらっしゃるでしょうけれど・・・。

というわけで、サンノゼに戻ってホッとしたのも束の間、ちょっとびっくりしたことがありました。

皮肉なもので、戻って来た翌日から太陽が照りつける暑い日となったので、次の朝、庭のパラソルを開けようと思い立ったのです。

ようやく、あちらの丘に太陽が差し始める薄明かりの中、よいしょっとパラソルを持ち上げ、全開にします。

すると、半開きにしたあたりで、パラソルの中に何者かが潜んでいるのに気づきます。

うそっ、これって生き物?

もしも動いたらどうしよう?

こちらはおっかなびっくりで、そろりそろりとパラソルを開けるのですが、全開にしても、それは微動だにしません。

こちらはおっかなびっくりで、そろりそろりとパラソルを開けるのですが、全開にしても、それは微動だにしません。

なんだか小さいものが、しっかりとパラソルの裏にくっついているんです。

しかも、「ひとり」ではなく、「ふたり」いるんです。

なんとなく丸っこくて、「ねずみ」のようでもあるのですが、まさか、ねずみがこんなにおとなしいわけはありません。

そして、よく見てみると、かわいらしい小さな手でしっかりとパラソルにしがみついているんです。

その手は人間みたいで、お指は5本!

え、これって誰?

もしかして、こうもり?

そう考えてみれば、黒いお耳やお鼻もとがっているし、羽の部分もツルッと黒くて、律儀に折りたたんであるみたいです。

そう考えてみれば、黒いお耳やお鼻もとがっているし、羽の部分もツルッと黒くて、律儀に折りたたんであるみたいです。

たたみ方がお上手で、なんとなく「折りたたみ傘」のようでもありますね。

そうか、これは絶対にこうもりなんだ!

そして、このふたりは、男のコと女のコのカップルなんだ!

そう思ったわたしは、正体がわかってちょっと落ち着いたのですが、それにしても、なんでまた我が家のパラソルにこうもりがとまっているんでしょう?

日本に行っている間、パラソルはずっと閉じた状態だったので、きっと「いいねぐらがある!」と、ここをお休み場所に使っていたのかもしれません。

以前も、連れ合いがパラソルを開けたら、小さな小鳥がびっくりして飛び出して来たことがありました。

きっと閉じたパラソルというのは、小さな生き物にとって、自分の身を守る絶好の隠れ場所なのかもしれません。

それから一時間ほどすると、庭に大きめの小鳥が遊びに来ていました。

それから一時間ほどすると、庭に大きめの小鳥が遊びに来ていました。

辺りもすっかり明るくなって、小鳥が活発に動き出す時間となったのです。

ふと気がついて、もう一度パラソルを見に行ったら、こうもりはふたりともいなくなっていたのでした。

それ以来、パラソルは開けっ放しなのですが、もう一度閉じたら、「ねぐら」に使ってくれるでしょうか?

IT業界の夏祭り: スタートアップ・ウィークエンド

- 2011年08月29日

- 業界情報

Vol. 145

IT業界の夏祭り: スタートアップ・ウィークエンド

暑い夏を日本で過ごしました。久しぶりの蒸し暑さに少々へたばってしまいましたが、祭りに花火、蝉の声と、趣のある日本の夏はいいですね。

普段カリフォルニアでは耳にしない蚊の羽音だって、ある種の「風流」をかもし出してくれるのです。(たくさん刺されて、苦労いたしましたが・・・。)

と、そんな8月は、東京で開かれたIT業界のイベントをご紹介いたしましょう。

その名も『スタートアップ・ウィークエンド(Startup Weekend)』。暑い夏をしめくくる、熱い催しとなったのでした。

<広まるスタートアップ旋風>

『スタートアップ・ウィークエンド』は、名前の通り、ウィークエンド(週末)を使ってスタートアップ(起業)を考え、企画するイベントです。

2007年、アメリカで生まれた催しですが、今はアジア、ヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカと、全世界で開催されています。これまで35カ国で開かれたイベントは210回を超え、参加者はのべ2万8千人。「卒業生」からは、たくさんのスタートアップが誕生しています。

それが日本にも到来し、今夏は、京都、東京、福岡の三都市で開かれました。

東京での開催は、8月19日(金)から21日(日)の3日間、54時間。場所は、東京・渋谷区にある株式会社ミクシィ。言わずと知れた、日本発のソーシャルネットワーク『mixi』の運営会社です。このイベントを協賛し、場所を提供してくれているのです。

今年3月号では、スマートフォンOS「アンドロイド」向けアプリケーションの開発イベントをご紹介いたしました。あのときは、3日間で新しいアプリを開発しようという、エンジニアのイベントでした。

それに対して、こちらのイベントは、斬新なビジネスやアプリを企画して、願はくは、新しい会社を立ち上げる礎としようではないか、という催しなのです。

ですから、参加者は必ずしもエンジニアばかりではなくて、マーケティングやファイナンスの専門家、ウェブデザイナーやグラフィックアーティスト、さらには目新しいアイディアで起業を狙っている人と、とにかくスタートアップに興味のある人だったら誰でもOKなのです。

参加者の経歴も、実にさまざま。主催者によると、3割は、現在大きな会社に勤めている企業人。そして、残りの7割は、スタートアップで働く人、自分で会社を立ち上げている人、思案中の人と、いろんなバックグラウンドの方たちなのです。

中には、大手広告会社に勤務する方や、場所を提供されたミクシィの社員と、有名企業からも参加しています。

最終日には、3日間の成果が発表されるのですが、前回の東京イベントで「優勝」に輝いたグループは、実際にシェアハウス(何人かで住む場所を共有すること)のマッチングサービスを稼働されているそうです。

2年前のサンフランシスコのイベントからは、Foodspotting(フードスポッティング)という会社が誕生し、これまでに約4百万ドル(2億9千万円)の資金提供を受けています。

巷にレストランの評価サービスは多い中、こちらは「一押しのメニュー」を紹介するアプリです。飲食店評価ガイドのZagat(ザガット)、オンライン予約サイトのOpenTable(オープンテーブル)と、大物から資金を取りつけているのです。

まだまだ日本での知名度は全国区とはいえませんが、このイベントを知ったきっかけは、パネリスト(審査員)として招かれた、Kii 株式会社代表取締役会長・荒井真成氏のご紹介でした。

Kii(キー)といえば、この『シリコンバレー・ナウ』シリーズの輝かしいスポンサーでもいらっしゃいますし、今回の『スタートアップ・ウィークエンド』の協賛社でもいらっしゃいます。ご紹介を受けたら、足を運ばないわけにはいかないのです。

とはいえ、当初は失礼ながら「いったい何のイベント?」と半信半疑だったわたしも、終わる頃には、みなさんの熱意と創造力に動かされ、「これは書かずにはいられない!」と、筆を執る(マックに向かう)ことになったのでした。

<この指とまれ!>

このイベントの大きな特徴といえば、見ず知らずの人が集まって、この場でグループを結成することでしょうか。新しい相棒を見つけるのですから、「僕は人見知り」なんて、悠長なことは言っていられないのです。

そこで、イベント初日の金曜日の夜には、こんな面白いウォーミングアップが行われました。「ふたつの言葉をつなげて、新しいビジネスを考えてみよう!」

まず、80名ほどの参加者から、好きな言葉をどんどん出してもらいます。そして、参加者全体を10のグループに分け、グループごとに気に入った言葉をふたつ選んでもらいます。課題は、選んだふたつの言葉をつなげて「〜ドットコム」の新しいビジネスを考えること。

たとえば、主催者のジョニー・リーさんが「お手本」として課されたのは、「りんご(アップル)」と「怪獣(モンスター)」。う〜んと悩みながらも、「モンスターアップル・ドットコム」のビジネスを考え出しました。

それは、アップル製品の部品を入れ替え、俄然パワーアップしてあげますよ、というサービス。もちろん、そんなものは空想の産物でしかないのですが、これは、あくまでもウォーミングアップ。こんな感じでいいのです。

そして、ウォーミングアップのベスト賞に選ばれたのは、「クレージーパンツ・ドットコム」。クレージーなパンツとは、何ともヘンテコな発想ですが、こちらは新手の下着を提供するビジネスです。

下着にいろいろとセンサーが付いて、体調管理をしてくれるだけではなく、変な時間帯(たとえば勤務時間)に下着が体から離れると、奥方にワイヤレスで警報が飛ぶ、という恐〜いパンツ!

実は、このグループが最初に討議していたのは、「女のコ同士が、パンツを交換し合う」というネットワークサービス。ディスカッションが進むうちに、いつの間にやら、「健康管理パンツ」に変身したのでした。

さて、これは単なるウォーミングアップなので、何のご褒美もありません。けれども、お遊びで打ち解けた参加者たちは、いよいよグループ編成へとなだれ込むのです。

それは、「我こそは!」と妙案を秘めた人たちが皆の前で披露し、「僕も(わたしも)この人と一緒にやってみたい!」という人たちが仲間になる、という形式。

まさに、子供の頃の「この指とまれ!」の形式ですが、それはそれで、いろんなスキルの人が集まって、理想的なグループ編成ができるようです。

全部で12のグループが結成され、翌土曜日と日曜日には、アイディアを具体化して、デモの準備をいたします。きっちりとプロトタイプ(試作プログラム)を動かす必要はないようですが、やはり発表に漕ぎつけるまでは、道のりは長い。

あちらこちらに散らばる話を収束したり、当初は思いもよらなかった課題を克服したりと、それこそ寝る間も惜しんで、頭脳をフル回転させるのです。

<プレゼンテーションと結果発表>

最終日の日曜日、午後5時からプレゼンテーションが始まりました。3日間54時間の成果が、いよいよお披露目されるのです。

各チームにはきっかり5分間が割り当てられ、そのあと、審査員と会場から質疑応答のセッションが設けてあります。12チームが参加しているので、終わったのは午後9時。みっちりと密度の濃い4時間なのでした。

このイベントのしめくくりは、各賞の発表。会場のみなさんが「Most Innovative(最も斬新)」「Biggest Surprise(一番ビックリ)」「One to Watch(今後の注目株)」の3賞を投票し、審査員は別室で「優勝」を選びます。

見事3賞に輝いたのは、『remembar.me(リメンバーミー)』『2kenme(2軒目)』『CookingDJ(クッキングDJ)』の3チーム。そして、栄えある優勝には『CookingDJ』が選ばれています。(ちなみに、remembarはミススペルではなくて、語尾のARはAugmented Realityを指しています。)

かわいらしいキャラクターが登場するCookingDJは、お気に入りのビートに乗って、DJのキャラクターが料理の手ほどきをしてくれるサービスです。

代表的なレシピを表示し、曲の変わり目で次のステップを指導してくれるという、「お料理一年生」には嬉しいアプリなのです。たとえば、一曲が終わる頃には、「ポテトはゆであがって」「お肉をフライパンで焼く動作に入る」と、DJくんが細やかに指導してくれるのです。

実際にビジネスとして立ち上げるには、まだまだ克服すべきハードルはたくさんありますが、とっても面白い発想なのでした。

一方、わたしは「あまのじゃく」なので、受賞チームであっても「実現は難しいんじゃないかな?」と感じたものもありました。

失礼を承知で書かせていただくなら、たとえば、「スマートフォンカメラを使って、名前を忘れた相手を認識する(相手のデータをソーシャルネットワークから抽出する)」といったコンセプトは、相手にカメラを向ける無礼よりも、「プライバシー」の問題が障壁となって、ビジネスとして運営するのは難しいんじゃないかと思った次第です。

現に、世界最大のソーシャルネットワークFacebook(フェイスブック)は、誰かが勝手に載せた写真から自分の身元(名前)を削除できる新機能を発表しています。

ネット上に出まわる個人情報を守るスタートアップもちらほらと姿を現しています。今までは書かれ放題だった個人情報の中身をチェックしたり、「行動追跡」情報を企業に有償提供するお手伝いをしたりと、ユーザの観点から生まれたビジネスモデルが登場しつつあるのです。

これからは、「何でもあり」だった情報天国から「プライバシーに憂慮」という風潮になるのかもしれません。だとすると、人を認識するのは一段と難しくなってくる・・・?

でも、画像認識という観点からすれば、たとえば、こんなビジネスはいかがでしょうか。ふと思い付いたのは、犯罪捜査に特化した分野。犯人のモンタージュ写真や似顔絵から身元を判明してあげれば(もしくは被疑者を示唆してあげれば)、警察やFBIは喜んでくれるのはないでしょうか?

だって、もともと捜査当局が保持するデータは、逮捕歴のある人だけ。対象をネット全体に広げれば、市民の協力に頼ることなく、かなりの確率で犯人を特定できるかも(と、妄想はふくらむのです)。

一方、あまのじゃくのわたしは、賞からもれた中にも「いいな!」と思ったものがありました。それは、「したい、やりたい」を共有するサービス。名付けて「amigoo(アミーゴ)」。

たとえば、「鬼ごっこをしたい」とか「アマゾン探検に行きたい」という希望があれば、それを投稿して、まわりの人が「いくいく(絶対に参加する)」ボタンや「いく(気が向いたら参加する)」ボタンで賛同してくれるのです。

「鬼ごっこ」のような身近な希望だったら、「いくいく」ボタンで実際にメンバーを集められるし、「アマゾン探検」のような高尚な目標だったら、「ちょっとつぶやきたい程度」の真剣度だと、みんなも理解してくれるのです。

わたしなどは、祭り囃子が聞こえてくると、いても立ってもいられないタイプなので、「青森のねぶたで踊りたい」とか「宮城の鹿踊(ししおどり)を見に行きたい」と投稿があれば、つい「いくいく」ボタンを押してしまうでしょう!

(写真は、東京・六本木の盆踊り大会で披露された、宮城県栗原市一迫(いちはさま)の「早川流清水目八ツ鹿踊」。鹿踊といえば、岩手の各流派も有名ですが、ここの八ツ鹿踊は、女鹿を探し廻るのがユーモラスなのです。)

この手の「やりたい」を共有するサービスは、海外にも実在するようですが、ここで大事なことは「地域性」。日本の特性をよくつかんでいなければなりません。

たとえば、みんなが何に興味を持つかにも、お国柄が出てくるでしょう。昔から日本では、「鬼ごっこ」「缶蹴り」「雪合戦」とソーシャルなお遊びが受けていましたが、だとすると、「大気圏外旅行」とか「ミグ戦闘機試乗」といった孤独な冒険型は、いまいち反響が鈍いのかもしれません。

こんな特徴もあるでしょう。それは、日本ではネットの匿名性が高いとこと。たとえば、日本生まれのソーシャルサイトmixi に比べて、実名が条件のFacebook は、日本では後発となりました。自分の履歴書を堂々と掲載するLinkedIn(リンクトイン、プロフェッショナルのためのソーシャルサイト)だって、なかなか理解されないでしょう。

そんな風に、日本人はネットの匿名性を大事にするので、サービスを展開する上でも、「匿名性を守りつつも、集まった人たちの身元を保証する」という、難しい使命が生まれるのです。

ですから、地域性を大事にしようと思ったら、アメリカのサービスを翻訳して日本で展開なんてことは、土台無理な話なのです。日本では、独自のやり方が求められているのですから。

『スタートアップ・ウィークエンド』開催の週末、さいたま市では、こんなイベントがありました。福島から関東に避難している人たちが参加して、夏祭りが開かれたのです。盆踊りや屋台を楽しんだり、出身地と避難先を登録する情報交換の場としたりと、盛況な催しとなったのでした。

きっかけは、ある女性が「夏祭りをしよう!」とネットで呼びかけたから。1500人が駆けつけたとは、ネットの集客力は、なんとも偉大なのです。

というわけで、賞には選ばれませんでしたが、「やりたいを共有」には大きな可能性を感じたのでした。

ただ、『amigoo(アミーゴ)』という名前は、変えた方がいいのかもしれませんね。だって、わたしは「アミグーって変な名前!」と思ってしまいましたので。

<主催のジョニーさん>

この『スタートアップ・ウィークエンド』を日本で広めようとがんばっているのは、いつも笑顔のジョニー・リーさん。相棒の李さんとともに、日本語と英語の混じる軽快な口調で、会の進行を務めます(写真は、右からジョニーさん、李さん、MCを務めた池田さん)。

なんでも、ジョニーさんは、もともとはリクルーターをやっていた方だとか。とにかく人が好きで、人の輪を広げたいタイプなので、このイベントの主催者に転身したのでした。新しい人にも出会えるし、参加者のお役にも立てるし、まさに一石二鳥かもしれません。

曰く「国だって文化だって、すべては人がつくるもの」。人は、組織の礎なのです。

とはいえ、現実は厳しいものがあって、新手のイベントには、なかなかお金が集まらない。だから、ジョニーさんも、半ばボランティアでやっているのが現状です。

とくに、今夏の催しは、京都、東京、福岡の三都市で開かれています。さらに、各都市の勝者は90秒のコマーシャルを制作し、9月にネット公開で視聴者の投票を行ったのち、最優秀チームには、起業に向けて百万円が贈られます。そんな金策をするのも、ジョニーさんなのです。

そんなわけで、東京で審査員を務めたKii の荒井氏は、イベントの翌日、ジョニーさんを政府機関に紹介されたそうです。まあ、政府をくどくなんて並大抵のことではありませんが、願はくは、起業のイベントに理解を示さんことを。

というわけで、『スタートアップ・ウィークエンド』をざっくりとご紹介させていただきましたが、どんな素晴らしいアイディアであっても、クリアしなければならない基本事項があるのでしょう。

荒井氏によれば、自身の評価の基準は3つ。まずは、「アイディアの発展性」と「ユーザの広さ」。ある分野に的を絞って始めたサービスも、別の分野に転用できれば、ユーザもビジネス規模もどんどん広がって行くのです。

そして、忘れてはならないことは「人」。とにかく「やる気のある人」が集まらなければ、何事も先には進まないのです。

「我こそは!」と思う方は、次回チャレンジなさってみてはいかがでしょうか。

夏来 潤(なつき じゅん)

米国憲法: 政治家って公僕?

- 2011年07月23日

- 政治・経済

Vol. 144

米国憲法: 政治家って公僕?

女子ワールドカップサッカーの世界制覇を果たした「なでしこジャパン」は、まさに奇跡のようなゲームを展開してくれました。

オバマ大統領の応援もむなしく、アメリカは銀メダルとなってしまいましたが、3月の大震災を受けて「日本は世界の心をつかんでいた(Japan won the global hearts)」というキャスターの言葉に、すべてのアメリカ人がうなずいたことでしょう。

「おめでとうございます、にっぽん」とW杯覇者(1999年)のブランディ・チャステインが日本語で贈った賛辞は、なでしこレディーたちすべてが心に刻む勲章なのです。

というわけで、負けてもなお「なでしこ」を褒めたたえるアメリカに敬意を表して、今月は、アメリカの最高の法律『米国憲法』のお話をいたしましょう。その成り立ちは、かなりドラマティックなものなのです。

<憲法へのプレリュード>

いやはや、洋の東西を問わず、政治家というものは、とかく世間を騒がせるようにできているようですね。

前カリフォルニア州知事アーノルド・シュウォルツェネッガー氏の隠し子といい、ニューヨーク選出の連邦下院議員アンソニー・ウィーナー氏の「セクスティング」のスキャンダルといい、出てくるは、出てくるは・・・(sextingは、ケータイやネットでいかがわしい会話や画像をやり取りすること。なんでも、このウィーナー氏のお相手は、アダルト系女優だった方とか・・・)。

このウィーナー氏、最初のうちは「議員は辞めない」と言い張っていたものの結局は辞職するハメになったのですが、この何とも恥ずかしいスキャンダルのさなか、オバマ大統領は「自分だったら、とっくに辞めているね(if it was me, I would resign)」と発言していたのでした。

さらに曰く、「(政治家のような公共サービス)とは、その名の示す通りだよ。そう、公共に仕えること。もし個人的な理由で政治家が人々にお仕えすることができなくなったら、それはもう辞任するときなんだよ((public service) is exactly that, it’s a service to the public. And when you get to the point where … you can’t serve as effectively as you need to … then you should probably step back)」と。

この言葉を読んで、わたしはハッとしたのでした。そりゃ、ときどきヘンテコな問題は起こすけれど、アメリカの政治家は、少なくとも自分たちが「公僕(public servant)」である自覚はあるのだなと。

自分たちは、人々にお仕えするために代表者になるのであって、私利私欲のために政治家になるのではない、という確固たる信念は持っているのだなと。

その一方で、「公共(the public)」である国民だって、「政治家というものは、我々に仕えるべきものである(Elected officials work for us)」と公言してはばからないのです。

なるほど、アメリカには「政治家は公僕でありなさい」といった思想が根底に流れているようではありますが、これは、いったいどこから生まれたのでしょうか?

少なくとも、国の一番大事な文書である『米国憲法(the United States Constitution)』を読んでみても、そんなことは一言も書いていないように思えるのですが。

いえ、わたしは法律や政治学の門外漢ではありますが、ごく限られた知識を動員しても、そんなことは書いていないように思えるのです。

ということは、憲法には明記されていないこと、つまり、憲法の成り立ちあたりに関係があるのでしょうか?

<不思議な憲法>

米国憲法というのは、とっても不思議な憲法です。まず、とっても古い。できあがったのは1787年と、現在世界で使われている憲法の中では、一番古いそうです。

1787年というと、フランス革命が起きる2年前ですから、まだまだルイ16世もマリー・アントワネットも健在で、「ケーキはいかが?」なんてのたまっていた頃でしょう。

古いながらも現物は残っていて、首都ワシントンDCの国立公文書記録管理局(the National Archives and Records Administration、略称NARA)で見学することができます。わたしも見たことがありますが、「なんとなく古びた文書」という印象でした(ごめんなさい)。

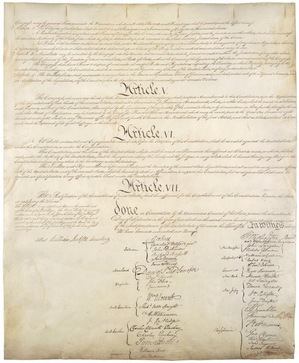

それから、本文自体は、かなり短い。紙にこまごまと手書きでしたためられた文書は、第1条から第7条までと、わずか4ページしかありません。

あとになってゴチャゴチャと27箇条も修正(Amendments to the Constitution)が加えられていますが、もともとの文書はそんなに長くはないのです。

そして、意外なことに、人民のことには何も触れていない。もちろん、あとで加えられた修正の冒頭では、国民の権利を網羅してあるわけですが、本文自体は、第1条「立法府(the Legislative Branch)」、第2条「行政府(the Executive Branch)」、第3条「司法府(the Judicial Branch)」、第4条「州の互いの関係(Relation of the States to each other)」と、国を形づくるお話ばかりが出てきます。

なんとなく、「国民不在」といった冷たさすら感じるのです。

憲法のくせに国民不在になったのは、いったいなぜなのでしょうか?

だいたい、米国憲法ができあがったのは、ようやくイギリスの統治から解放された時代。1776年、『独立宣言(the United States Declaration of Independence)』を議会で採択したものの、イギリスとの戦いはまだまだ続き、1783年、パリで大英帝国とアメリカとの条約が結ばれ、晴れて独立の身となったのでした。

以前、2009年7月号の第1話「独立記念日」でもご紹介したように、一般的に独立の年とされる1776年は、厳密には『宣言』を採択した年なのですね。ジョージ3世の大英帝国と戦う上で、仲間を鼓舞しようと書かれたのが独立宣言だったのです。

あちらこちらの戦場に持って回ったので、オリジナルはボロボロになってしまって、写真の『宣言』(公文書記録管理局に展示)は、あとで書き直されたものだそうです。

長かった戦いで独立を勝ち取ったものの、国は疲弊し、人々は困窮し、まず、一国としてやらなければならなかったのが、立て直しの組織づくりでした。そのためにできたフレームワーク(枠組みとなる概念)が、米国憲法だったのです。

それまでは、植民地の東部13州(邦)がバラバラに民衆から税を徴収し、交易を行い、まるで州が一国のように機能していました。

米国憲法の前身である『連合規約(the Articles of Confederation)』にも、「それぞれの邦は独立であって、統治権と自由を保有するものである」と明記されています。

州の集まり(連合)とは、国ではなく、つまりは「仲良しクラブ」でしかなかったのです。

これを改め、米国憲法では、国が州の上に立ち、各州を司る形式にしたのです。たとえば、国が貨幣を造り、民衆から税を集めて国と国民を守り、他国と交易を行い、条約を結ぶ、国家の代表となったのです。

第1条・第8節(Article I、Section 8、写真)には、このような国の議会の権限がしっかりと定められています。

そして、第6条・第2項には、「(合衆国の権限のもと)この憲法は、この国の最高の法律(the supreme law of the land)である」と、国の支配権が定義されているのです。

というわけで、独立直後の国づくりといった歴史的背景があって、憲法の本文には、無味乾燥な組織とその権限のお話ばかりが出てくるのでした。

<憲法会議>

けれども、何はともあれ、この4ページをまとめあげるまでには、みなさま相当苦労なさったようですよ。最終版に至るまでには、起草に関わった方々(平均年齢42歳、最高齢のベンジャミン・フランクリンは81歳)のさまざまな葛藤があったのでした。

まず、国家とは「連合(a federation)」であるべきか、「連邦政府(a national government)」であるべきか、というのが最大の論点となりました。もし連邦政府となれば、今まで各州が享受していた統治権と自由が剥奪されてしまうのですから、これを不服とする人たちはいっぱいいたのです。

ロードアイランドなどは、「自分たちの州はうまくいっているから、今さら国の統治なんていらない!」と、議論の場に代表者を送ることを拒否したくらいです。

こういった反対意見を唱える人々が一番恐れていたのは、「王」の再来でした。ようやくイギリス王ジョージ3世の統治を逃れたのに、またもや支配者が現れるのか! と。

1787年5月、ペンシルヴェニア州フィラデルフィアにロードアイランドを除く12州の代表者たちが集い、憲法会議(the Constitution Convention)が開かれます。

ここでは、まずヴァージニア代表ジェイムス・マディソン(のちに第4代大統領)の起案が提出され、先の『連合規約』に定められた「仲良しクラブ」がいかに国として不十分なものであるかが討論されます。

なるほど、してみると、国として何かしら議会が必要なのだなと、一応みんなが納得します。ここに集った代表者たちは、大部分が法律を学び、自身も議員を務めた方々。ヨーロッパの理念にも現状にも詳しく、国の理想型は、皆がしっかりと頭に思い描いているのです。

しかし、国の議会をつくるにしても、次に問題になるのが、どうやって代表者を選ぶかです。ここでは大きな州と小さな州が対立し、州の人口に比例して議員を選ぶのか、それとも各州が同数の議員を送り込むのかで、けんけんがくがくの議論となります。

そして、この議論は、やがて北と南の論争へと発展するのです。なぜなら、代表権と納税を語る上で、「人口」として誰を数えるのかが大問題となるから。そう、具体的には、「奴隷」をどう扱うかというのがホットな論点となったのです。

結局、皆がどこかで妥協をしなければならないということになって、連邦上院(the Senate)は、州の大小に関係なく、各州が二人ずつ代表を選出し、連邦下院(the House of Representatives)は、各州の人口に比例して議員数が割り当てられることになりました。

この場合、「自由人(free persons)」は一人とし、「その他の人(all other persons、奴隷の婉曲語)」は5分の3(!)と数えることで合意されました。

まあ、5分の3であろうと何であろうと、これでようやく憲法会議の破綻の危機が回避され、次に進めることとなったのです。

討論の場となったフィラデルフィアが、今でも「兄弟愛の都市(the City of Brotherly Love)」と呼ばれているのは、このときの妥協を見出す精神から来ているのですね。

そんなわけで、ようやく議会制(民主主義の根本)を定めた草案第1版が完成いたしました。5月に始まった議会も、いつの間にか8月。エアコンもない時代に、フィラデルフィアの蒸し暑い夏に3ヶ月も缶詰になった方々には、ご同情申し上げるのです。

ところが、妥協も束の間、そこから北と南の論争が激しく再燃するのです。「州間の交易に課せられる税」だとか「奴隷制」を語る上で、州の思想や利害関係が大きくぶつかり合うのです。

南は「北が牛耳る議会は、南の作物に重税を課すのではないか」といぶかい、北は「イギリスから自由になったアメリカがいまだに奴隷制を布いているのは、国の理念に反する」と嘆き、議論がどこまでも平行線となるのです。

すったもんだの末、ようやく互いが妥協することに合意し、1787年9月、憲法が4ページにまとめあげられました。

新しい憲法では、立法、行政、司法の三権分立によって、国の力が一極集中しないようにと配慮したものとなっています。が、奴隷制は20年据え置きというのが、北と南の暗黙の了解となりました。

「選挙人団(the electoral college)」なる大統領選挙の不可思議な制度が生まれたのも、このときに集まった方々の妥協に端を発するものなのです。(写真は、代表者の署名の入った最終ページ)

<Federalists vs. Anti-Federalists>

ようやく憲法はまとまったものの、憲法議会での論争の火種は、決して消えることはありませんでした。この4ページの内容を持ち帰り、各州が批准する上で、各地で大論争を巻き起こしたのです。

このときから、憲法支持者は「the Federalists(連邦支持派)」、反対陣営は「the anti-Federalists(連邦不支持派)」と呼ばれるようになり、州を司る連邦政府を擁護する側と、これに反対する側の熾烈なかけひきが生まれたのでした。

アレクサンダー・ハミルトン(初代財務長官、連邦銀行の創設に寄与)やジョン・ジェイ(初代連邦最高裁判所長官)は、憲法のたたき台を書いたジェイムス・マディソンとともに、批准を促す論文を次々と新聞に発表します。

このときに発表された85の論文は、『ザ・フェデラリスト(the Federalist Papers)』と呼ばれ、今でも憲法条文を解釈する上では、優れた参考書とされています。

一方、反対陣営はこれといって強烈なキャラクターに欠けていましたが、各地で支持を広げます。彼らの論点は、北部のエリートたちが国(議会や閣議)を牛耳って州の上に立つのは不満であること、憲法には働く民衆の権利がまったく触れられていないこと、の2点に集約されるでしょうか。

民衆を巻き込み、幅広い憲法論争が繰り広げられたため、批准に必要な9州の賛同を得るには時間がかかりました。

翌年1月までには、デラウェア、ペンシルヴェニアなど5州が着々と批准するのですが、マサチューセッツのような大物は、「民衆のための権利章典」を提案することを条件に、ようやく批准に至るのです。

晴れて1788年6月(憲法会議が始まって早一年)、9州目のニューハンプシャーが批准し憲法が成ったわけですが、その頃にはもう、憲法に人権を加える動きは着々と進んでいました。

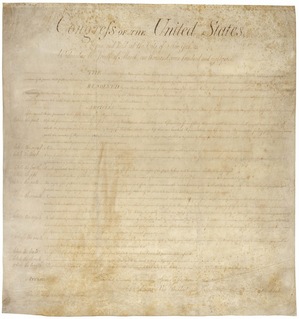

そして、13州最後のロードアイランドが憲法を批准した翌年(1791年)、言論の自由や公正な裁判を保障する、米国憲法修正第1条から第10条の『権利章典(the Bill of Rights、写真)』が書き加えられるのです。

<We the People>

というわけで、米国憲法の成り立ちをざっくりとご紹介いたしましたが、冒頭に出てきた「政治家は公僕であって、公共に仕えるものである」という思想はどこから生まれたのか? という疑問が残っているのです。

きっと、これには諸説あるのでしょうし、誰かが「これだ!」とピンポイントできるような性質のものでもないでしょう。

けれども、ひとつ大きなヒントとなるものは、憲法の冒頭に出てきます。「We the People(of the United States)」という言葉です。

「わたしたち合衆国の人民」というわけですが、自分たちが(世の中を良くするために)憲法を定め、これを制定するものである、と冒頭に明記されているのです。

歴史的に見ても、憲法批准の論争には民衆がどっぷりと巻き込まれていたわけですし、つまりは、議会やら大統領府やら裁判所やらがあっても、自分たちがそれをコントロールする力を持っているのだ、と宣言しているのではないでしょうか。

この「We the People」という言葉は、普段よく耳にします。アメリカの民主主義を語る時に、誇らしげに登場するのです。

「主権は民にある」つまり「主役は自分たち」である。だから、民主主義の制度においては、「国や政治家や裁判官は、民に仕える公僕となりなさい」という考えが定着したのではないでしょうか。

参考文献: The Introduction by Roger A. Bruns to A More Perfect Union: The Creation of the United States Constitution, Published for the National Archives and Records Administration by the National Archives Trust Fund Board, Washington D.C., 1986.

夏来 潤(なつき じゅん)

タホ湖のアクティビティー

- 2011年07月14日

- フォトギャラリー

タホ湖は、冬場のスキーにも、夏場の水遊びにも最適なリゾート地ですが、とくに夏は、やりたいことが盛りだくさんなのです。

山脈の立地を利用して、ハイキングやキャンプも人気がありますが、やはり湖水のアクティビティーは大人気なのです。

湖自体はとっても深いのですが、湖畔は砂浜のビーチになっている場所も多く、海水浴ならぬ「湖水浴」には最適です。

そういった穏やかな波際では、小さな子供たちだってパチャパチャと水遊びを楽しめますし、ビーチによっては遠浅になっているので、安全でもあるのです。

波が穏やかということは、たとえば、サーフィンやスキムボード(skimboard:小型のボードに乗って、砂浜からスーッと波に乗るスポーツ、別称スキミング)のような、波乗りスポーツには向きません。

けれども、ジェットスキーにカヤック、ボートにスタンドアップパドリング(stand up paddling:サーフボードに立ってパドルを漕いで進むスポーツ)と、ほとんどのマリンスポーツはOKなのです。

ボートに乗って釣りに出かけたり、湖のフライフィッシングを楽しんだりと、釣り名人にとっても楽しめる所なのです。

もちろん、わたしみたいに、湖水を眺めながら写真撮影に徹するのもありだと思います。だって、湖水は氷のように冷たいのですから。

連れ合いは、どうしてもジェットスキーに挑戦したいと、さっさと湖に出かけて行きましたが、あれはあれで、結構力が必要なもののようですね。

まあ、あまりスピードを出さないうちはいいのですが、加速していくと、そのうちに湖面がコンクリートのように固くなって、ボンボンと船がジャンプすると、舵取りが難しくなるんだそうです。

それに、いくら波が穏やかと言っても、まわりにはボートやらジェットスキーやらがウジャウジャしているので、彼らの波を受けて、こちらの操縦も難しくなってくるのです。

終わった頃には、腕の筋肉が痛いと言っていましたが、幸い、翌日には回復していたみたいです(まだまだ若い証拠?)。

わたしは、マリンスポーツの中では、ハワイのマウイ島で挑戦したパラセーリングが大好きでしたが、連れ合いは高い所が恐かったらしく、もう二度とやりたくないようです。ひとりで挑戦する勇気はないので、なんとも残念!

というわけで、タホ湖で何をするにしても、とくに夏場は日焼けに注意した方がいいですね。西海岸の太陽は、あっという間に容赦なく体を焦がしてしまうのです。

そして、いくら浅瀬のビーチで遊んでいたにしても、急に深くなる場所もあるかもしれませんので、とくに小さな子供からは目を離さない方がいいですね。子供用のかわいらしいライフジャケットは、「水遊びの友」かもしれません。

そうそう、夏場はマリンスポーツと言いながら、今年は雪がたっぷりと残っていて、7月上旬の独立記念日まで営業していたスキー場が、タホ湖のまわりに4箇所もあったそうですよ。

まさに、夏もスキーにマリンスポーツと、万能なリゾート地なのでした。

北カリフォルニアのサンフランシスコ・ベイエリアにやって来ると、どうしてもヨセミテ国立公園(Yosemite National Park)にひかれてしまう方が多いですが、タホ湖だって、十分に楽しめる所だと思いますよ。

ヨセミテを経験したら、次はタホにもおいでくださいね!

タホ湖の風景

- 2011年07月14日

- フォトギャラリー

みなさま、タホ湖(Lake Tahoe)という名前をご存じでしょうか?

カリフォルニアでは有名な観光地ですが、その名のとおり、「タホ」という湖です。

変な名前ですが、これは、先住民族ワショー族(the Washoe)の言葉「ダーホー」から来ているそうです。「湖の端っこ」という意味で、湖に突き出た場所で儀式を行ったところから「神聖な場所」といったニュアンスがあるそうです。

白人がこの湖を「発見」したのは1844年のことですが、なかなか呼び名が決まらず、結局、百年以上たって、先住民族の言葉を英語化した「タホ」に決定したのでした。

このタホ湖は、カリフォルニア州とネヴァダ州の境にあるシエラネヴァダ山脈(the Sierra Nevada)にあって、湖の3分の2はカリフォルニア、3分の1はネヴァダと、ふたつの州で共有している湖なのです(名前が決まらなかった一因は、この二州の共有にありました)。

シリコンバレーからは、北東に4時間ほどのドライブでしょうか。

山脈の中にあるので、湖は高地にあって、湖面で海抜1900メートルと、ちょっと厳しい場所にあるのです(少なくとも、高山病にかかり易い方にとっては厳しい所ですね)。

そんな風に、高い山々に囲まれているので、当然のことながら雪は深く、冬場のスキーリゾートとして有名です。湖の北側と南側を合わせると、周辺にはスキー場が12箇所もあるんですよ。

でも、どんなにたくさん雪が降っても、湖は凍らない!

なぜなら、湖はものすご~く深くて、湖水が絶えず対流しているから。

一番深い場所で500メートルだそうですが、マンハッタンの高層ビル「エンパイア・ステート・ビルディング」だって、すっぽりと隠れてしまうくらい。

そして、深いから、水がブルー。この真っ青な水が、タホ湖の自慢のひとつなのです。

「Keep Tahoe Blue(タホをブルーに保とう!)」というのは、タホ湖を愛する人々の合い言葉でもあります。実際に自然保護団体の名前にもなっていて、この合い言葉のステッカーを車に貼っている人もよく見かけます。

わたし自身は、タホ湖というと「冬のスキー」のイメージが強かったのですが、実は、夏場の水遊びの場所としても有名なのですね。

だって、真っ青な水はきれいに透き通っていて、遊んでいて気持ちが良い!

そう、透明度もタホ湖の自慢の種なんです。

そして、とくにマリーンスポーツに興味がなくても、まわりの風景を見ているだけで、「命の洗濯」になるような素晴らしい環境が広がっているのです。

わたしのお勧めは、湖上クルーズ。

エメラルドグリーンに輝くエメラルドベイ(Emerald Bay)に向かう船は、湖の南東部ゼファーコーヴ(Zephyr Cove)から出ていて、夏の間、午前11時半と午後2時半の2回運行しています。

『ディクシー2号(M.S. Dixie II)』という昔風の船に乗って、のんびりと湖上を行くのです。ニューオーリンズのミシシッピー川を行く『ナッチェス号(Natchez)』みたいに、後ろにパタパタと動く大きな水車が付いています。

湖はでっかいので、向かいのエメラルドベイに行って帰って来るだけで、2時間半ほどの行程となりますね。天気が良いと、最上階の3階のデッキで風に吹かれるのも妙案ですが、そのうちにお日様にこんがりと焼かれることでしょう。

エメラルドベイは、国や州の名勝にも指定されていますが、陸地からのアクセスが難しいので、自家用ボートで遊びに来ている人もたくさんいます。そんな小さなボートの合間を縫って、大きなクルーズ船は浜辺のすぐ近くまで寄ってくれます。

浜辺には、何やら大きなお屋敷が建ちますが、これは、1929年にミセス・ナイトが建てた別荘。北欧のヴァイキング建築様式を模した豪邸『ヴァイキングスホルム(Vikingsholm)』で、州の史跡にもなっています(内部の見学ツアーもあります)。

中には38もの豪華な部屋があるそうですが、1929年10月に世界大恐慌(the Stock Market Crash of 1929)が起きる前は、こういったお城のような豪邸が、カリフォルニアのあちらこちらに建てられたのでした。

そして、湾の中には、ぽっかりと小島が。

なんとなく冒険心をかきたてられるような小島ですが、その頂上には石造りの建物があって『ティーハウス(Tea House)』と呼ばれています。なんでも、ミセス・ナイトが建てたそうですが、今は天井部分も崩れてしまって遺跡のよう(それが、余計に冒険心をかきたてる!)。

この小島には、おもしろいエピソードがあるのです。

1860年代、この小島には、ホラデイさんというお金持ちが建てた別荘が建っていて、この家の面倒をみていたのが、キャプテン・バーター。イギリスからやって来た、変わり者の船乗りです。

1870年のある晩、キャプテン・バーターは湖の北西部タホシティーまで船を漕ぎ出し、バーでお酒を飲んで来たのですが、帰りに暴風雨にあって、もう少しで船は沈没するところでした。

辛くも命拾いした彼は、「タホこそが骨を埋める場所だ」と決意し、小島の頂上に自分用の墓穴を掘り、その上に小さなチャペルを建てるのです。よし、これで準備万端!

ところが、皮肉なもので、1873年、街まで船を漕ぎ出した彼は、帰りにまた嵐に遭い、船は転覆してしまうのです。今度ばかりは、彼は船とともに水に沈み、ついには発見されませんでした。

ですから、この小島には、墓穴跡はあったにしても誰も埋葬されていませんので、どうぞご安心あれ。

タホ湖のあるシエラネヴァダ山脈は、1849年に金鉱が発見されて以来、いろんな人々が往来するようになりました。近くには金鉱掘りの街もできましたし、金で財を築いた人々がタホ湖に別荘を建てるようにもなりました。

それこそ世界中から人が集まった湖なので、時代とともにエピソードが生まれては消え、生まれては消え、いつしか記憶の彼方に埋もれてしまったお話もたくさんあることでしょう。

「タホ」という不思議な名前の湖には、なんとなく不思議なお話がいっぱいつまっているような気もするのです。

カリフォルニアの熊さん

- 2011年07月12日

- Life in California, アメリカ編, 歴史・習慣

前回は、「カリフォルニア共和国の旗」と題して、カリフォルニア州の旗の起源をご紹介いたしました。

前回は、「カリフォルニア共和国の旗」と題して、カリフォルニア州の旗の起源をご紹介いたしました。

1846年、まだメキシコの統治下にあった頃、たった25日だけ「カリフォルニア共和国(California Republic)」だったことがあって、その反乱の旗印である「熊の旗(the Bear Flag)」が、のちに州の旗となったというお話でした。

そして、今年は、熊の旗がカリフォルニアの旗となって100周年記念の年!

というわけで、旗の起源はわかったのですが、次に疑問がわいてきませんか?

どうしてカリフォルニア共和国の旗には、クマさんと星が出てくるのだろうと。

「月に吠えるオオカミ」なら、納得のコンビネーションにも思えるのですが・・・。

まず星の方ですが、これは、テキサスの旗をまねたものだそうです。

カリフォルニアと同じく、テキサスもメキシコに隣接する州なので、メキシコの領土だった時代があるのです。

このメキシコの統治から逃れようと、1835年にテキサス革命(the Texas Revolution)が起きました。

革命戦争は翌年に終わりましたが、何やかやと戦いは尾を引き、1840年代に入っても両者のこぜり合いは続いていました。

この争いの時代に、みんなを鼓舞しようとつくられたのが、「一つ星の旗(the Lone Star Flag)」。

この争いの時代に、みんなを鼓舞しようとつくられたのが、「一つ星の旗(the Lone Star Flag)」。

一つ星は、メキシコに対抗するみんなの「結束(solidarity)」を表すものだそうです。

この一つ星の旗には、それこそいろんなバージョンがあったそうですが、現在、州の旗とされているものは、1838年にテキサス共和国(the Republic of Texas)の議会で採択されたもの。

この旗が、テキサス人の「独立精神(independent spirit)」を表す象徴ともなっているのですね。

1846年、北カリフォルニア・ソノマに住むアメリカ人定住者にも、テキサス革命のことは十分に聞こえていて、自分たちの独立精神を盛り込もうと、テキサスの「一つ星」を反乱の旗の図柄に採用したのでした。

そして、もうひとつの図柄であるクマさんは、「強さ(strength)」を表すものなのです。

言うまでもなく、クマはとっても強い動物ですので、自分たちの力を誇示するためにクマさんを採用したのでした。

まあ、前回のお話にも出てきたように、ウィリアム・トッドさん手描きのクマがちょっとお粗末だったので、「あれは豚さんかな?」と旗を見上げた住民が困惑したそうですが、何を隠そう、このクマは、グリズリーベア!

まあ、前回のお話にも出てきたように、ウィリアム・トッドさん手描きのクマがちょっとお粗末だったので、「あれは豚さんかな?」と旗を見上げた住民が困惑したそうですが、何を隠そう、このクマは、グリズリーベア!

ご存じのように、グリズリーベア(the grizzly bear)は、ユーラシア大陸から渡って来たヒグマ(the brown bear)の一種で、北米大陸に住むクマの王様みたいなものですね。

「茶色グマ」の一種ではありますが、毛先が灰色なので、「grizzled(灰色の毛の)」という形容詞からグリズリーベアと呼ばれるようになったそうです。そう、王様は、灰色に輝くマントでおしゃれをしているのです。

体は3メートルほどの大きさにもなりますし、手の爪もとっても長く、こんなのにひっかかれたら、ひとたまりもありません。

カリフォルニア共和国の時代には、カリフォルニアにもグリズリーベアがたくさんいて、北米大陸の中でも最も集中的に生息する地域だったそうです。

カリフォルニア共和国の時代には、カリフォルニアにもグリズリーベアがたくさんいて、北米大陸の中でも最も集中的に生息する地域だったそうです。

ところが、カリフォルニアがメキシコから独立してアメリカの一員となった頃(1850年)から、どんどん激減していって、1922年、内陸部のフレズノ近くで撃たれた個体が、カリフォルニア最後の野生のグリズリーとなったそうです。

つまり、カリフォルニアではグリズリーは絶滅してしまって、今は一頭もいないのです!

州の旗にもなっているのに!!

サンフランシスコ近郊では、1880年代にサンタクルーズ山中で撃たれた個体が最後のグリズリーとなったそうですが、アメリカ人が住み始めて、わずか数十年のうちに絶滅してしまうとは、なんとも嘆(なげ)かわしいことではありませんか。

今では、カナダを中心として、アメリカのアラスカ、モンタナ、アイダホ、ワイオミング、ワシントンと、カナダに近い地域に生息するそうです。

今では、カナダを中心として、アメリカのアラスカ、モンタナ、アイダホ、ワイオミング、ワシントンと、カナダに近い地域に生息するそうです。

カナダのロッキー山脈では、まだまだグリズリーを見かけるチャンスは残されていて、世界遺産・カナディアンロッキー山脈公園群(the Canadian Rocky Mountain Parks)のバンフ国立公園(Banff National Park)では、ときどき観光客の前にも姿を現すようです(残念ながら、わたしは見かけませんでしたが)。

カリフォルニアのグリズリーが絶滅してしまった原因は、もちろん乱獲にあったようですね。

自分たちの領域を広げる上で、野生のグリズリーと行き当たる。人間だけではなくて、牛などの家畜を襲ったりもするので、実益と狩りの楽しみを兼ねて、どんどん銃で撃ち殺す。さらに、グリズリーが獲物に戻って来る習性を利用して、やられた家畜に猛毒のストリキニーネをしのばせておく。

そうやって殺したグリズリーには、一頭いくらと懸賞金が付いていました。

その一方で、グリズリーベアは、繁殖力が弱い種族なんだそうです。いっぺんにたくさんの小熊を生まないし、3年に一度ほどしか繁殖期がやって来ない。

だから、なかなか数が戻らなくて、激減していったのでしょう。

ちなみに、現在、州の旗に登場するクマさんは、1889年、南カリフォルニアで捕らえられ、サンフランシスコに連れて来られたグリズリーをモデルにしたものだそうです。

その名も「モナーク(Monarch、支配者)」というオスのグリズリー。

その名も「モナーク(Monarch、支配者)」というオスのグリズリー。

このクマさんがサンフランシスコで亡くなった1911年に、現在のカリフォルニアの旗が採択されています。

(このモナークくんは剥製となって、サンフランシスコ・ゴールデンゲート公園内の科学アカデミーに飾られているそうです。そして、そもそも捕獲を命じたのは、新聞王のウィリアム・ハースト氏。「ハースト城(Hearst Castle)」と呼ばれる豪邸をつくった大富豪ですが、彼がサンフランシスコ市にモナークくんを寄付したのがきっかけで、サンフランシスコ動物園ができたそうですよ。)

このモナークくんを始めとするグリズリーベアの怨みではないでしょうが、近頃、カリフォルニアでは、クマさんが人前に出没すると問題になっています。

このモナークくんを始めとするグリズリーベアの怨みではないでしょうが、近頃、カリフォルニアでは、クマさんが人前に出没すると問題になっています。

とくに、ネヴァダ州との境にあるタホ湖(Lake Tahoe)は、アラスカを除くとブラックベア(the American black bear、アメリカクロクマ)の一番の密集地帯だそうで、キャンプ場では頻繁にその姿を見かけるそうです。

つい先日も、リチャードソン・キャンプ場でテントを張って寝ていると、クマさんがテントを破って襲って来たというニュースが流れていました。

この方は、背中をひっかかれただけで済んだそうですが、とくにタホ湖の南側ではクマさんの目撃証言がたくさん聞こえています。

この方は、背中をひっかかれただけで済んだそうですが、とくにタホ湖の南側ではクマさんの目撃証言がたくさん聞こえています。

そして、7月上旬まで営業する周辺のスキー場でも、ノソノソと歩くクマさんがビデオに収められていました。

今年は雪がとても深く、雪解けが遅れているので、食べ物を求めて人前にやって来るのでしょう。

食べ物は、テントや車の中に置いてはいけませんし、ゴミだって、このような頑丈な金属の箱に入れるのが鉄則ですね。

食べ物は、テントや車の中に置いてはいけませんし、ゴミだって、このような頑丈な金属の箱に入れるのが鉄則ですね。

やはり、いくら開発が進んでいるとはいえ、カリフォルニアにはまだまだ自然が残されています。一歩踏み込むときには、何かに遭遇するかもと心構えをしておいた方がいいかもしれませんね。

というわけで、話が大きくそれてしまいましたが、カリフォルニアの「クマさんと星」には、深~い意味が込められているというお話でした。

(写真出典:州の旗とグリズリーベアはWikipediaより)

遠吠え

- 2011年07月10日

- エッセイ

いつもは6月ともなると、乾期に入ってカラカラと晴れ渡り、ときには40度の暑さにもなるのです。

けれども、今年は、6月30日にまとまった雨が降り、ようやくこれが雨季の降り納めとなりました。

その雨上がりの未明、またまた不思議なことがありました。

辺りはまだ暗かったので、3時か4時頃だったのかもしれません。

ベッドに入っていたわたしは、動物の遠吠えで起こされたのです。オォ~ッ、オォ~ッというような、映画にでも出てきそうな声。

しかも、張りのあるその声は、すぐ裏庭から聞こえている!

「遠吠え」なんていうと、とっても恐ろしい動物のように思えますが、我が家のまわりには、コヨーテがたくさん住んでいて、彼らの遠吠えは珍しくはないのです。

「遠吠え」なんていうと、とっても恐ろしい動物のように思えますが、我が家のまわりには、コヨーテがたくさん住んでいて、彼らの遠吠えは珍しくはないのです。

夜中になると、よくコヨーテの「遠吠えの合唱」が聞こえて来るので、普段は気にすることもありません。

きっとあれは、仲間を呼び合っているのでしょう。一頭が鳴き始めると、それに呼応するように数頭が鳴き始め、まるで合唱のようにも聞こえるのです。

夜空に響くちょっと不気味な合唱ではありますが、コヨーテ自体は、そんなに恐ろしい動物ではありません。体だって犬ほどの大きさですし、第一、彼らは人間が恐いので、よほどこちらが悪さをしない限り、襲ってくることはないでしょう。

万が一、襲ってきたとしても、人間が蹴り飛ばせば、逃げて行くのではないでしょうか(やってみたことはありませんが)。

けれども、それは、向こうの丘から遠吠えが聞こえたときのお話。この日のように、すぐ裏庭から聞こえて来ると、ちょっと恐いなと、こちらはベッドの中で身構えるのです。

それに、暗闇を貫く遠吠えには、やはり野生の動物の恐ろしさを感じてしまうのです。きっとそれは、原始の頃から、人間の潜在意識に刻み込まれているものなのでしょう。

それに、暗闇を貫く遠吠えには、やはり野生の動物の恐ろしさを感じてしまうのです。きっとそれは、原始の頃から、人間の潜在意識に刻み込まれているものなのでしょう。

相手はいったい何を狙っているのかと、こちらも原始の耳を澄ましてみるのです。

すると、裏庭のコヨーテがオォ~ッと声を上げているうちに、あちらの丘からもオォ~ッと声が上がってくるではありませんか。

こちらのコヨーテはバリトンのようにトーンが低く、あちらはソプラノみたいに高いので、もしかすると男のコと女のコのペアなのかもしれません。

ひょっとすると、こちらのコヨーテくんは仲間から逸(はぐ)れてしまって、「みんなどこさぁ?」と泣いていたのかもしれません。

だとすると、ちょっとかわいそうでもありますね。

そう考えてみると、コヨーテくんがいとしくもなってきて、こちらはホッと眠りに落ちたのでした。

サケ缶の思い出

- 2011年07月02日

- エッセイ

ご存じのように、アメリカは7月4日が独立記念日(Independence Day)なので、その前の週は、なんだかウキウキした雰囲気が漂っていました。

アメリカは国民の休日がいたって少ない方なのだと思いますが、さすがに「国の誕生日」は、大部分の人がお休み。

今年は記念日が月曜日になって3連休! 嬉しさも倍増なのです。

そんな独立記念日を控えた木曜日、お買い物に出かけました。

連れ合いが出張して仕事ばっかりしていると、つい冷蔵庫に食べ物がなくなって、お料理もままならなくなるのです。そこで、そろそろ休憩しようかなと近くのオーガニックスーパーへ向かいました。

連れ合いが出張して仕事ばっかりしていると、つい冷蔵庫に食べ物がなくなって、お料理もままならなくなるのです。そこで、そろそろ休憩しようかなと近くのオーガニックスーパーへ向かいました。

野菜や果物をかごに入れ、棚の並木道をあちらこちらフラフラしていると、ふと缶詰のセクションが目につきます。

久しぶりにツナ缶でも買おうかと思ったのですが、担当者が棚の前にドカッと座り込んで、商品を積んでいます。あんなに大きな背中じゃ、なんにも見えないではありませんか。

と、ツナをあきらめ視線を上げると、あ、サケ缶がある!

わたしには、サケ缶を見つけると吸い寄せられるように買う習性があるのです。なぜなら、子供の頃のあこがれの品だったから。

わたしが小さい頃、我が家には学生さんがたくさん来ていました。父が大学で教えていたので、ゼミの学生さんが頻繁に訪問していたのです。

わたしが小さい頃、我が家には学生さんがたくさん来ていました。父が大学で教えていたので、ゼミの学生さんが頻繁に訪問していたのです。

まあ、父の話もためになると思って来ていたのでしょうが、きっと彼らのお目当ては母の手料理。

母が料理上手なのは、学生さんだけではなくて、一緒に勉強会をしていた大人たちや父の同僚にも知られていたのでしょう。なんだかいつもお客さんが来ていたような記憶があります。

おいしい手料理をつまみに、ビールでほろ酔い気分になると、さらにおもしろく話も進んでいくのです。

そんなご招待の日には、決まってサケ缶が登場していたのでした。ごく簡単な一品で、サケの身をほぐして、マヨネーズであえサラダ風にしたもの。

なまぐささを消すために、オニオンのスライスだとか、キュウリの薄切りだとか、そんなものが入っていたと思います。手の込んだおもてなし料理の簡単な一品として、母も重宝していたのでしょう。

けれども、悲しいかな、なぜだかこの料理はお客さまにしか出してくれない。昔はサケ缶が高価だったのかもしれません。手に入りにくいものだったのかもしれません。ですから、普段の家族の食卓には登場しないのです。

ときどきお客さまのおこぼれをあずかることがあったのですが、そんなときは、もう嬉しくて、嬉しくて。量が少ないので、大事に食べさせてもらったような気がします。

それは、いつも決まったおいしいお味でした。

なんとなく「背伸び」したお味でもありました。

そこで、この日は母にチャレンジして、サケ缶サラダをつくってみました。

そこで、この日は母にチャレンジして、サケ缶サラダをつくってみました。

この日使ったのは、Red Sockeye(レッドサーモン)という種類。一度 Pink salmon(ピンクサーモン)を使ったら、いまいち「サーモン性」に欠けていたので、こちらにトライしてみます。

わたしは自分風にエストラゴンやバジルのハーブも加えてみました。もちろん、オニオンスライスは欠かせませんが、キュウリがなかったのがちょっと残念。

でも、やっぱり違うんですよね。

どうしても母の味にはならないんです。

きっと日本の缶詰とは、味が違うのかもしれません。母はお手製のマヨネーズを愛用していたので、それも違うのかもしれません。

きっと日本の缶詰とは、味が違うのかもしれません。母はお手製のマヨネーズを愛用していたので、それも違うのかもしれません。

単にハーブとかオニオンとかキュウリじゃなくって、何かが根本的に違うんですよ。

しょうがないので、今度母に会ったら、サケ缶サラダをつくってもらおうと思います。

何が違うのか、自分の舌で確かめてみようと思います。

いつの間にやら、サケ缶サラダが「こだわりメニュー」になっていたのでした。

素敵なおじさん: デイヴィッド・ペトレイアスさん

- 2011年06月27日

- 政治・経済

Vol. 143

素敵なおじさん: デイヴィッド・ペトレイアスさん

4月号ではグーグルのエリック・シュミット氏とラリー・ペイジ氏、5月号では洋画家の吉岡耕二先生と、人物をご紹介しておりました。

そこで、今月も引き続き「人物シリーズ」でいくことにいたしましょう。雰囲気はガラッと変わりますが。

<静かに熱いペトレイアスさん>

アメリカという国には、「国のためになりたい」と願う国民は多いですが、中でも、とりわけ固い信念を抱いているのが、軍人でしょう。

現在、アメリカは徴兵制度も兵役義務もありません。ですから、軍隊には自ら進んで入ります。自分の意志で入るのですから、それなりの決意と覚悟があるというわけです。

そんなわけで、今月は、わたしが気に入っている軍人さんをご紹介いたしましょう。

最初にお断りしておきますが、わたし自身は、いかなる戦争にも反対です。それは、人の命を犠牲にしてまで守らなければならないものは何も無い、と信ずるからです。

それに、歴史的に見ても、宣戦布告の理由が明白でない場合が多いではありませんか。理由なんてものは、あとで時の指導者によっていかようにもでっち上げられるものなのです。

さらに言うなら、兵器開発にかかわるお利口さんの頭脳は世のために平和利用されるべきだし、週に20億ドル(約1千6百億円)もアフガニスタンやイラクに費やす余裕があったら、それは自国で困っている人々に分配すべきなのです。だって、世の「貧困」こそが「争い」の種でしょう。

けれども、軍人さんにとっては、そんな理念的な話は置いていて、どうしても「自分が守らなければならないもの」があるのでしょう。それは国家であり、国民が謳歌している自由(liberty)と正義(justice)なのでしょうが、そんな信念を抱いている彼らが間違っているとは思いません。

ですから、軍人さんにもステキな人がいるんですよと、ご紹介しようと思ったのです。

前置きが長くなってしまいましたが、今月の主役は、デイヴィッド・ペトレイアス陸軍大将(4-star General)。現在は、アフガニスタンで戦うアメリカ軍・NATO軍の総責任者です。

そして、オバマ大統領が次期CIA(中央情報局)長官に任命したお方。

このペトレイアスさんは、アメリカ軍の中でも「頭脳派(cerebral)」といわれる切れ者でして、まあ、学歴にも経歴にも

きらびやかなものがあります。

ニューヨーク州生まれの彼は、高校卒業後、ニューヨーク郊外ウェストポイントにある米国陸軍士官学校(the U.S. Military Academy、通称ウェストポイント)に入学します。

ここは4年制大学としても全米ランクの高い学校ですが、トップ5パーセントという優秀な成績で卒業したのち、陸軍指揮幕僚大学(the U.S. Army Command and General Staff College、陸軍の大学院)で学び、首席で卒業します。

その後、アイヴィーリーグの名門プリンストン大学で国際関係学を学び、修士号と博士号(Ph.D.)を取得します(軍人さんなのに博士!)。博士論文は、「アメリカ軍とヴェトナム戦争が教えるもの:ヴェトナム戦後期の軍事的影響と武力行使の一考察」と、なんとも難しそうなタイトル。

要するに、ゲリラ戦で泥沼化したヴェトナム戦争からアメリカ軍は何を学ぶべきか、そして、武力行使とは国際舞台にどのような影響を与えるのかと、そんな難しいことを研究なさったのでした。

その後は、母校のウェストポイントで国際関係学を教えたり、指揮幕僚大学の責任者となったりと、軍隊の中でもアカデミックな畑を経験します。

そのアカデミックな時期に『Counterinsurgency(対反乱戦略)』という重要な論文集を編纂し、これが「対反乱戦の世界的権威」とも呼ばれるきっかけとなったようです。

ま、軍隊というと、なんとなく「脳ミソが筋肉でできている」イメージがありますが、アメリカの軍隊は、ある意味「頭脳集団」ともいえるのです。そして、そんな頭脳集団を代表するのが、この方。

このように一見「頭でっかち」なご仁ではありますが、学生時代からスポーツ万能で、とくに大学対抗チームで活躍したスキーは「プロ並み」だという話です。

そして、ウェストポイントを出たあとは、陸軍の空挺大隊(Airborne、落下傘降下で本隊の前に前線に向かう軽歩兵)を始めとして、おもに歩兵隊(Infantry、戦車を使う機甲隊に対し、徒歩で任務に就く兵士)に配属され、前線での戦術を体で学ぶのです。

その後、陸軍指揮幕僚大学とプリンストン大学で論理武装したあとは、あれよ、あれよと言う間に出世の階段を駆け上がります。

2003年には、少将(Major General)としてイラク戦争で空挺師団を指揮し、首都バグダッドの陥落、その後の反乱鎮圧とインフラ・政府軍の立て直しに寄与したとされています。

このときの多国籍軍統括の任務が評価され、2007年には陸軍の最高位、大将(General)に任命されるのです(現在、陸軍大将は複数いますが、その上の「元帥(General of the Army、5-star General)」はいません)。

イラクでは、持論の対反乱戦略を実践で展開してみせたのだから、これ以上、評価されるべきことはないでしょう。

そんな輝かしい経歴のペトレイアスさんには、有名なエピソードがあるのです。

1991年、空挺大隊の指揮官として実弾演習を指導していたとき、部下が何かにつまずいて、手にしていたM-16ライフルを誤射してしまったのです。運悪く、これがペトレイアスさんの胸に当たったから、さあ大変!

彼は基地のあるケンタッキーからテネシーのヴァンダービルト大学病院に運ばれ、緊急オペを受けるのですが、このときの執刀医が、胸部心臓外科のビル・フリスト医師。4年後には、連邦上院議員となる方です。

手術は成功し、ペトレイアスさんは間もなく現場に復帰するのですが、このときの恩は忘れず、フリスト氏とは生涯の友となるのです。

フリスト氏が上院の多数党リーダーとなり、外国の首脳を訪問したとき、同席したペトレイアスさんは、フリスト氏の役職名は使わず「わたしの命の恩人です」と紹介し、相手の首脳の信用を得たと伝えられています。

こんな風に、美化しようと思えば、いくらでも美化できるような人物なのですが、わたしがペトレイアスさんを気に入っている理由は、エリートのわりに「気さくなおじさん」にお見受けするからなのです。

もちろん、実際にお会いしたことはありませんが、インタビュー番組では何度もお見かけしているので、その頭脳や人となりは、画面を通して少しはわかっているつもりです。そんなわたしに言わせれば、ペトレイアスさんは、気さくで誠実なおじさん。

だって、「自分以外は、みんなおバカさん」なんて思い込んでいる人は多いでしょう。それに比べると、彼にはそんな気配は微塵もなくて、すがすがしさすら感じるのです。

わたしだけではなく、世にペトレイアスファンは大勢いるようでして、秋には退任が決まっているマイク・マレン統合参謀本部議長(写真)の後釜には、アフガニスタンで指揮を執るペトレイアスさんが就くものだと踏んでいた人も多かったのです。

統合参謀本部議長(the Chairman of the Joint Chiefs of Staff)というのは、アメリカ軍最高位のポジションで、参謀本部の他のメンバーとともに、大統領、国防長官、国家安全保障会議に軍事上のアドバイスをする要職なのです。

軍隊に直接作戦命令を出す権限はありませんが、各々の軍のトップが暴走するのをいさめるような、軍人でありながら広い視野に立った軍事アドバイザーとなります。

そんな要職に就くのはペトレイアスさんだと予測していた人は多く、たとえば、ウォールストリート・ジャーナル紙は、「軍隊のトップにふさわしいのは、ペトレイアス大将だと考える」との見解を明らかにしていました。

結局、オバマ大統領がこのポストに選んだのは、同じく陸軍大将のマーティン・デンプシー氏。その代わり、ペトレイアスさんは、国防長官となるレオン・パネッタ氏(写真右)の後釜として、諜報機関CIA(中央情報局)の長官に任命されています。

この任命に関しては、「オバマ大統領がペトレイアス氏をCIA長官に命じたのは、彼が適任かどうかよりも、ただ彼を統合参謀本部議長にしたくなかったという、それだけの理由なのさ」と、フラストレーションをあらわにする保守系シンクタンクの方もいらっしゃいました。

きっとこの方も、熱心なペトレイアスファンのひとりなのでしょう。

僭越(せんえつ)ではありますが、わたし自身は、この方とはまったく正反対の見解を持っています。それは、オバマ大統領は、ペトレイアスさんほどCIA長官にふさわしい人物はいないと考えているのではないかと。

6月22日、国民に向けて米兵一部撤退(来年9月までに3万3千人撤退)を表明したように、オバマさんは、アフガニスタンからはそろそろ引き揚げたいのです。なにせ、来年11月には大統領選挙が控えていて、国民や議会に不人気な戦争をいつまでも長引かせるわけにはいかないのです。

これに猛反対していたのが、6月いっぱいで退任するロバート・ゲイツ国防長官とペトレイアスさんたち現場の責任者。

とくに、来年はアフガニスタン南部から東部山岳地帯へと戦略の矛先を移す計画だったペトレイアスさんは、今ここで撤退すべきではないと唱え、激しい議論が交わされたとか。

もしペトレイアスさんがCIA長官(つまり、軍隊を辞めて文民)となれば、彼をアフガニスタンから引き剥がすことができるでしょう。

さらに、オバマさんが目指すものは、軍隊による幅広い戦闘ではなく、ピンポイントの隠密裏の攻撃。そう、昨年7月号の第3話「ドローンはお好き?」でご紹介したように、オバマさんはCIAによるドローン(無人航空機、略称UAV)ミサイル攻撃のような、小規模で効率の良いものがお好きなのです。

現に、ドローンを始めとして、兵器の小型化は全米の研究機関で進められていて、幅広い「対反乱戦略(counterinsurgency)」からピンポイントの「対テロリズム(counterterrorism)」に路線変更する上で、ミニドローンによるミニミサイル攻撃が重宝されるようになるのでしょう。

それとともに、CIAの役割もどんどん多角化していく。そんな諜報と攻撃の両翼を担うCIA長官にふさわしいのは、ペトレイアスさんのような、軍隊経験者ではないでしょうか?

現に、ペトレイアスさんご本人によると、ゲイツ国防長官からは一年ほど前からCIA長官職の打診があったそうですよ。

大統領のCIA長官任命を受けて、6月23日、ペトレイアスさんに対する上院公聴会が開かれましたが、この中で、面白い一幕がありました。

オバマ大統領がアフガニスタンの現場の声に反して一部撤退を決めたことに対し、どう思うか? という意地悪な質問があったのです。

実際、ペトレイアスさんには、大統領に抗議するために、今のポジションを辞めたらどうかと何人かから進言があったそうですが、「自分は辞めたりはしない(I’m not a quitter)」ときっぱりと弁明します。

そして、わかったとうなずく相手をさえぎり、自分にはこだわりがあるのでもっと言わせて欲しいと、こう続けます。

「我々の兵隊は途中で辞めることなんかできない。だから、指揮官だって辞めるなんてことは考えてはいけない(Our troopers don’t get to quit. And I don’t think that commanders should contemplate that)」

「これは、自分たちがどうの、名誉がどうのという問題ではない。我々の国にかかわることなのだ(This is about our country)」と、彼にしては珍しく、熱を込めて主張したのでした。

まあ、軍隊の最高指揮官(commander-in-chief)は大統領ですから、何があっても逆らうわけにはいかないのです。けれども、自分の配下をおもんばかる優しさや、国を思う正義感がほとばしるようなコメントなのでした。

ペトレイアスさんは、翌朝には早々にアフガニスタンへと戻って行きました。7月に37年慣れ親しんだ軍服を脱ぐまでは、現場の責任者であることに変わりはないのです。そして、そんな彼の新しい任務を上院は満場一致で承認することでしょう。

実際に戦地に立った軍人ほど、戦場の厳しさと命の尊さを知る人間はいないのかもしれません。

自分が一兵卒となったとき、そんな人物を指揮官と仰ぎたいのだろうと思うのです。

夏来 潤(なつき じゅん)

<写真出典>

(上から順番に)戦闘服のペトレイアスさん、落下傘降下、戦場のペトレイアスさん、M-16実弾演習:Wikipedia、軍服のペトレイアスさん、マイク・マレン海軍大将:インタビュー番組『Charlie Rose』、レオン・パネッタ国防長官(7月より):英Financial Times、オバマ大統領:ホワイトハウス、ペトレイアスさんの上院公聴会:C-SPAN

カリフォルニア共和国の旗

- 2011年06月17日

- Life in California, アメリカ編, 歴史・習慣

前回は、6月14日は「国旗の日(Flag Day)」ですよ、というお話をいたしました。

前回は、6月14日は「国旗の日(Flag Day)」ですよ、というお話をいたしました。

1770年代後半、イギリスから独立しようとしていたアメリカの議会で、星条旗が国旗と決まったことをお祝いする日なのでした。

奇しくも、この6月14日は、カリフォルニアにとっても因縁の深い日付なのです。

しかも、カリフォルニアの「旗」に関係のある日!

アメリカの州は、おのおのが「州の旗(state flags)」というものを持っています。

星条旗ほど有名ではありませんが、州の議事堂や市役所といった公共施設に行くと、星条旗と一緒に州の旗も誇らしげに掲げられています。

アメリカには50州ありますので、州の旗は50通りというわけですが、それこそ、いろんな色や模様が登場するのです。それぞれが、何かしら自分の州を象徴するものを図案としているのですね。

たとえば、ワシントン州。カリフォルニアからふたつ上の西海岸の州ですが、ここの旗は、ずばり初代大統領ジョージ・ワシントンの顔。

たとえば、ワシントン州。カリフォルニアからふたつ上の西海岸の州ですが、ここの旗は、ずばり初代大統領ジョージ・ワシントンの顔。

州の名前が、ワシントン大統領からきているので、ついでに旗だって彼の顔というわけです。

それで、カリフォルニアのお話です。

ご覧になった方も多いとは思いますが、カリフォルニアの州の旗には、「熊と星」が登場します。

ご覧になった方も多いとは思いますが、カリフォルニアの州の旗には、「熊と星」が登場します。

そして、熊さんの下には、何やら文字が書いてあります。

「California Republic(カリフォルニア・リパブリック)」という文字です。

リパブリックというのは「共和国」という意味ですので、「カリフォルニア・リパブリック」とは「カリフォルニア共和国」。

でも、国でもないのに、どうして共和国?

実は、この「共和国」という文字には、深い思い入れがあったのです。というわけで、ちょっと歴史をひも解くことにいたしましょう。

時は、1846年。カリフォルニアで金鉱が発見されるちょっと前のことで、いまだカリフォルニアはメキシコ領。メキシコは、1821年には正式にスペインから独立していますので、立派な一国でした。

カリフォルニア周辺が「アルタ・カリフォルニア(Alta California、上の方のカリフォルニア)」と呼ばれていた時代で、カリフォルニアだけではなく、近隣のネヴァダ、アリゾナ、ユタ、ニューメキシコなども、メキシコの領土でした。

カリフォルニア周辺が「アルタ・カリフォルニア(Alta California、上の方のカリフォルニア)」と呼ばれていた時代で、カリフォルニアだけではなく、近隣のネヴァダ、アリゾナ、ユタ、ニューメキシコなども、メキシコの領土でした。

この頃は、領土を治める知事はメキシコの大統領が任命していて、カリフォルニアの住民(Californian ならぬ Californio)だって、その多くはメキシコの血を引いていました。

メキシコ系住民は、「メスティーソ」と呼ばれるスペイン人と先住民族の混血が多かったので、カリフォルニアの住民も、褐色の肌の人が多かったのでしょう。

映画にもなっている「怪傑ゾロ(Zorro)」のお話がありますが、このゾロが活躍したのも、メキシコ領カリフォルニアなんですね。

映画にもなっている「怪傑ゾロ(Zorro)」のお話がありますが、このゾロが活躍したのも、メキシコ領カリフォルニアなんですね。

まだメキシコがスペインの統治下にあった頃、スペイン王に任命されたメキシコ総督(the Viceroy of New Spain)が、領土内の知事を選び、影響力をおよぼしていた時代を描いたフィクションとなっています。

「民を苦しめる悪政」がテーマとなっていますが、この頃は、たしかに領土内の政治は不安定で、悪者がやりたい放題の環境だったのかもしれませんね。

(写真は、上が南カリフォルニア・サンタバーバラのミッション(教会)、下がカリフォルニア中部・サンミゲルのミッション)

というわけで、19世紀中頃のメキシコ領カリフォルニアではありましたが、アメリカ人だって住んでいなかったわけではないのです。

その頃は、まだ大陸横断鉄道はありませんでしたが、それでも馬車で西を目指したアメリカ人はたくさんいて、メキシコ領カリフォルニアにもアングロサクソン系住民がだんだんと増えていったようです。

その頃は、まだ大陸横断鉄道はありませんでしたが、それでも馬車で西を目指したアメリカ人はたくさんいて、メキシコ領カリフォルニアにもアングロサクソン系住民がだんだんと増えていったようです。

まあ、今のように国境が堅固に守られていたわけではありませんので、「西には広大な土地があるぞ!」と、アメリカ人もメキシコ領に入って定住していたのでしょう。(皮肉なもので、今は「メキシコ人がアメリカ領に不法に入ってくる!」と大騒ぎになっています。)

そんなとき、サンフランシスコのちょっと北にあるソノマ(Sonoma)という街で、騒ぎが起きました。1846年6月14日、33人のアメリカ人住民が蜂起し、「革命」を起こしたのです。

発端は、「メキシコ市民でない者は、カリフォルニアから出て行くようメキシコ政府が画策している」という知らせ。

その頃は、メキシコ市民(もしくは市民権を取得した移民)でなければ領土内で土地を持つことはできませんでしたが、ついにはアメリカ人定住者に対して「追放令」が下りそうな雲行き。

これに反発したのが、33人のアメリカ人定住者。

ソノマには、スペイン人(のちにメキシコ人)の新世界戦略の拠点となった「ミッション(mission、カトリック教会)」と「プレシディオ(presidio、要塞)」が置かれていましたが、この頃には、ソノマは開拓の北部前線基地となっていました。

ソノマには、スペイン人(のちにメキシコ人)の新世界戦略の拠点となった「ミッション(mission、カトリック教会)」と「プレシディオ(presidio、要塞)」が置かれていましたが、この頃には、ソノマは開拓の北部前線基地となっていました。

このソノマ基地を拠点として、カリフォルニア全体のメキシコ軍を統括していたのがマリアノ・ヴァレホ陸軍総司令官でしたが、彼が「革命者たち」に捕らえられ、牢屋に入れられてしまったのです。(写真は、南カリフォルニア・サンタバーバラにあるプレシディオ)

メキシコ人を追放し、無血革命が成功したことを祝って、ソノマの中央広場には、革命者たち自作の「共和国の旗」が掲げられました。

これが、「カリフォルニア共和国」の旗だったのです。(写真は、1890年に撮影された旗。実物はサンフランシスコに保存されていましたが、1906年の大地震で焼失したそうです。)

これが、「カリフォルニア共和国」の旗だったのです。(写真は、1890年に撮影された旗。実物はサンフランシスコに保存されていましたが、1906年の大地震で焼失したそうです。)

現在の旗とは若干違いますが、やはり「熊と星」が描かれていて、「California Republic」という文字も書かれています。でも、ウィリアム・トッドさんが描いた熊を見上げて、「あれは豚だろうか?」という住民のつぶやきが聞こえた、という当時の記述も残っているそうです。

そして、今と同じく、旗の下には赤い帯がありますが、この部分は、どなたかレディーの赤いペチコートを縫い合わせたといわれています。赤い色は、木の実で染めた自然の顔料だったとか。

トッドさんご本人の記述によると、旗になった綿生地は新品だったけれど、赤いフランネルのペチコートは、ミセス・シアーズがカリフォルニアへの道中、実際に使っていたものらしい、ということです。

この「カリフォルニア共和国」の旗には熊さんが出てくるので、「the Bear Flag(熊の旗)」とも呼ばれています。そして、このときの無血革命は、「the Bear Flag Revolt(熊の旗の反乱)」と呼ばれているのです。

まあ、「革命者たち」という表現を使いましたけれど、この33人のアメリカ人は、農民や木こりといった一般人だったようです。

この頃は、カリフォルニア全体に5千人ほどしか住んでいなかったようなので、ソノマの街にも人はまばら。前年には、ソノマの基地も武装を解いていたようですし、33人とその家族が集まれば、十分にメキシコ人を追い出せる! と信じたのでしょう。

その中に、デイヴィッド・ハドソンという人がいて、ナパバレーのワイナリー、ベリンジャー(Beringer)にある「ハドソンハウス」は、このハドソンさんの家だったといわれています。

その中に、デイヴィッド・ハドソンという人がいて、ナパバレーのワイナリー、ベリンジャー(Beringer)にある「ハドソンハウス」は、このハドソンさんの家だったといわれています。

ハドソンさんは、1845年、25歳で故郷のミズーリを出発し、弟ウィリアム、妹ルシンダ、その夫ジョン・ヨークとともに、馬車でナパバレーにやって来ます。

温泉地カリストーガ(Calistoga)で冬を越したあと、翌年には、弟たちと「熊の旗の反乱」に加わるのですが、その後はナパのセントヘリーナ(St. Helena)に土地を買って、ぶどうを育て、ぶどう栽培農家となるのです。ナパに花咲くワイン産業の先駆者となったわけですね。

その後、フォトギャラリーでご紹介したジェイコブ・ベリンジャーさんに土地を売ったので、ハドソンさんのふどう畑は、今はベリンジャー・ワイナリーの敷地となっています。

その後、フォトギャラリーでご紹介したジェイコブ・ベリンジャーさんに土地を売ったので、ハドソンさんのふどう畑は、今はベリンジャー・ワイナリーの敷地となっています。

そして、「ハドソンハウス」は、ハドソンさんが1850年に建てた家。彼は、反乱の翌年にはフランシス・グリフィスさんと結婚し、6人の子供に恵まれました。

ハドソンハウスは、そんな家族の成長をじっと見守ってきたのでしょう。

1845年、ハドソンさんと一緒にミズーリを出発したと思われる馬車隊は、もともとはアメリカ領のオレゴンに向かっていたのですが、一行の何人かは途中で分かれて、カリフォルニアを目指したのでした。

その中に、ウィリアム・ブラウン・アイドゥ(William Brown Ide)という人がおりました(写真は、彼と伝えられる人物)。

その中に、ウィリアム・ブラウン・アイドゥ(William Brown Ide)という人がおりました(写真は、彼と伝えられる人物)。

この方は、「熊の旗の反乱」を起こした中心人物とされるのですが、反乱の翌日には独立宣言をして、「カリフォルニア共和国」の「大統領」となるのです。

マサチューセッツの大工、転じてミズーリの農民が、今やカリフォルニアの大統領!

けれども、共和国は、わずか25日の命。25日後には、共和国の熊の旗は、アメリカの星条旗に取って代わられるのです。

反乱の直前には、メキシコとアメリカの間で戦争の火ぶたが切られ、カリフォルニアにはアメリカ軍が迫っていたというわけです。

そして、間もなく、1848年にはメキシコとの戦争も終結し、1850年にカリフォルニアはアメリカの一員となるのです。

いうまでもなく、現在のカリフォルニアの旗は、共和国の熊の旗を模してあるわけですが、州の旗が採択されたのは、1911年のこと。

いうまでもなく、現在のカリフォルニアの旗は、共和国の熊の旗を模してあるわけですが、州の旗が採択されたのは、1911年のこと。

奇しくも、今年は、「熊の旗100周年記念」なのですね!

こぼれ話: ソノマから追い出された、メキシコ軍のマリアノ・ヴァレホ総司令官についてほんの少し。

この方は、カリフォルニアのモントレーで生まれた、生粋の「カリフォルニア人」でした。生まれの国籍はスペインですが、きっとカリフォルニアを心から愛するご仁だったのでしょう。

この方は、カリフォルニアのモントレーで生まれた、生粋の「カリフォルニア人」でした。生まれの国籍はスペインですが、きっとカリフォルニアを心から愛するご仁だったのでしょう。

27歳でソノマに派遣されるのですが、今はナパとともに「ワインの名産地」と称される、ソノマの基礎をつくりあげた重要な人物でもあるのです。

運命のいたずらで、アメリカ人の反乱の矢面に立つことにはなりましたが、「北カリフォルニアはアメリカ領とすべきである」と、先進的な考えをお持ちだったそうです。

その後は、カリフォルニアの州憲法起草委員、州上院議員、ソノマ市長を務め上げた名士で、今でも、ソノマの人々から敬われている人物なのでした。

グレンエレン(Glen Ellen)やケンウッド(Kenwood)といったソノマバレーのワイナリーの地を訪れれば、あちらこちらで「General Vallejo(ヴァレホ大将)」の名を見かけることでしょう。

参考文献: 「熊の旗の反乱」に関しては、習ったはずなのに何も覚えていなかったので、それこそ、いろんな資料をひっくり返すハメになってしまいました。

13年前に両親と旅したソノマ観光協会作成の年表まで引っ張り出し、ヴァレホ大将の参考とした次第です(ありがとうございました)。

資料すべてを列挙するつもりはありませんが、ネットアクセスできるものを2つだけご紹介いたしましょう。

「ハドソンハウス」のハドソンさんに関しては、彼の子孫が調べあげたルーツを紹介したNapa Valley Register紙の記事を参照いたしました。

オリジナルの「熊の旗」については、Sonoma Press Democrat紙の記事を参照いたしました。毎年行われる「熊の旗の反乱」の再現劇についても記載されています(今年は、6月12日(日)に開かれました)。

国旗の日「Flag Day」

- 2011年06月13日

- Life in California, アメリカ編, 歴史・習慣

前回は、祝日「メモリアルデー(Memorial Day)」のお話をいたしました。

この日は「戦没者追悼記念日」ではあるのですが、子供たちもお休みだし、ほとんどの会社がお休みになるので、アメリカ人にとっては楽しいバーベキューの週末となっている、というお話でした。

そのときに、アメリカの国旗のことにも触れ、「星条旗は国を象徴するものであり、子供の頃から、人々はこの旗に忠誠を誓います」とご紹介しておりました。

そのときに、アメリカの国旗のことにも触れ、「星条旗は国を象徴するものであり、子供の頃から、人々はこの旗に忠誠を誓います」とご紹介しておりました。

この忠誠の誓いは、「the Pledge of Allegiance(プレッジ・オヴ・アリージャンス)」と呼ばれていて、子供たちは毎日、教室で国旗に向かって「誓いの言葉」を暗唱したりもします。

あまり長い文章ではありませんが、子供たちはこれをちゃんと覚えて、右手を胸(心臓のあたり)に置いて、星条旗に向かって「旗」と「国」に対する忠誠を誓うのです。

この誓いの言葉は、大人になってもちゃんと覚えている人が多く、たぶんアメリカの歴代大統領の名前よりも良く覚えていることでしょう(ちなみに、誓いの文言は、文末に掲載しています)。

それで、おもしろいもので、アメリカには、この「星条旗(the Stars and Stripes)」をお祝いする日があるんですね。

6月14日が「国旗の日(Flag Day)」となっているのです。

6月14日の週は、「国旗の週(National Flag Week)」ともされていて、全米のあちらこちらで星条旗をたくさん見かけることでしょう。シリコンバレーの商店街でも、街灯ひとつひとつに星条旗が掲げられているのを見かけました。

6月14日の週は、「国旗の週(National Flag Week)」ともされていて、全米のあちらこちらで星条旗をたくさん見かけることでしょう。シリコンバレーの商店街でも、街灯ひとつひとつに星条旗が掲げられているのを見かけました。

この日はいったい何かというと、まだイギリスの支配下にあった時代に(1770年代後半)、東部13州が集まる議会で、「星条旗をアメリカの旗としよう!」と決めたことをお祝いする日なんだそうです。

すでに「独立宣言」は採択したものの、いまだイギリスとは戦争中。星条旗は、アメリカの人々がイギリスから独立することを志す旗印となったのですね。

めでたく独立を実現したずっとあとの1919年、当時のウッドロウ・ウィルソン大統領が6月14日を祝日に選んだそうです。

でも、この「国旗の日」は、国や州の行政機関の休日ではありませんので、会社もお休みにはなりません。「祝日ではあっても、休日ではない」という、多くのアメリカの祝日のひとつというわけですね。

それに、学校はもう夏休みに入る時期だし、みんなにはあんまり馴染みのない日ではあるのです。

考えてみると、アメリカではよく星条旗を見かけますね。

式典やパレードはもちろんですが、たとえば、アパートなんかの集合住宅に掲げてあったり、車のディーラーに掲げてあったり。学校や会社にもあるし、観光名所には必ずといっていいほど、大きな星条旗がはためいています(写真は、サンフランシスコと対岸のマリン郡を結ぶゴールデンゲート橋)。

式典やパレードはもちろんですが、たとえば、アパートなんかの集合住宅に掲げてあったり、車のディーラーに掲げてあったり。学校や会社にもあるし、観光名所には必ずといっていいほど、大きな星条旗がはためいています(写真は、サンフランシスコと対岸のマリン郡を結ぶゴールデンゲート橋)。

「どうしてここに?」と思うようなところに掲げてあったりもするのですが、旗は、自分たちのプライドを表しているのでしょう。国民としてのプライド、組織のプライド、そういったさまざまな誇りの表れなのかもしれません。

そして、祝い事ばかりではなくて、弔事にも星条旗が使われます。

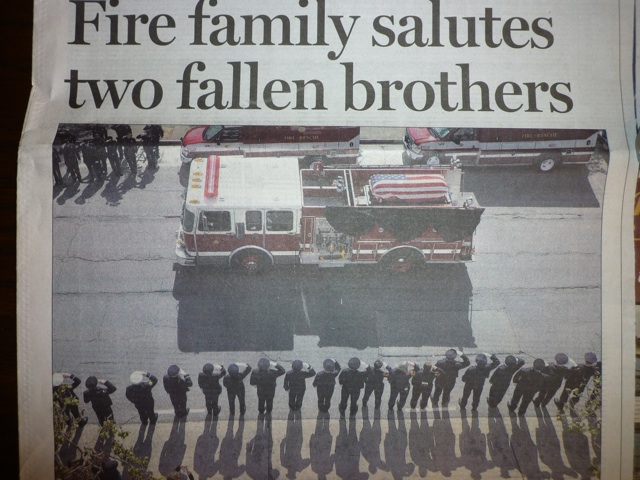

たとえば、国のために働いた人が亡くなると、棺には星条旗がかけられます。戦地で没した兵士の棺が本土に戻って来たときもそうですし、警察官や消防士が殉職したときもそうです。

たとえば、国のために働いた人が亡くなると、棺には星条旗がかけられます。戦地で没した兵士の棺が本土に戻って来たときもそうですし、警察官や消防士が殉職したときもそうです。

こういう方々に対しては、「任務を遂行中に亡くなった(died in the line of duty)」という表現が使われ、星条旗で飾られた棺は仲間たちによって丁重に扱われます。

棺にかけた星条旗は、葬儀のあと、きちんと三角に折られ、遺族に渡されるしきたりになっています。国の象徴である旗(the flag of the United States of America)を守りぬこうと、勇敢に闘った(戦った)ことを褒めたたえ、そのシンボルである旗を遺族に手渡すのです。

遺族も受け取った旗は大事にして、生前の写真やトロフィーといった思い出の品々と一緒にマントルピースの上に飾ったりします。

先日も、サンフランシスコの聖堂では大きな葬儀が行われました。市の消防署に所属するベテラン消防隊員が、いっぺんに二人も亡くなったのです。

なんでもない住宅火災に出動した彼らでしたが、突然の大炎上(フラッシュオーバー)で身を焼かれたのでした。

葬儀には、全米の消防署だけではなく、遠くカナダやメキシコからも消防士たちが駆けつけ、列席者は数百人にふくれ上がりました。直接には面識がなくとも、消防士や警察官の組織は、「仲間である」「家族である」意識が強いのです。ともに過ごす時間も長いですし、つねに互いの命を守り合いながら任務に就いているからでしょう。

葬儀には、全米の消防署だけではなく、遠くカナダやメキシコからも消防士たちが駆けつけ、列席者は数百人にふくれ上がりました。直接には面識がなくとも、消防士や警察官の組織は、「仲間である」「家族である」意識が強いのです。ともに過ごす時間も長いですし、つねに互いの命を守り合いながら任務に就いているからでしょう。

そして、葬儀の参列者を見守るのは、2台のはしご車が支える巨大な星条旗。みんなが悲しみに沈んでいるときこそ、星条旗の元で心がひとつとなるのでしょう。

犠牲者のひとりである救急隊員は、わたしと同じ学校の出身者だったので、なんとなく他人事とは思えない出来事なのでした。

というわけで、悲しいときにも活躍する星条旗ですが、よくご存じのように、星条旗は「13本の赤白のストライプ」と「50個の星」の文様となっています。

ご説明するまでもありませんが、50個の星は、アメリカの50州を表しています。

首都ワシントンDCは州ではありませんので、星の数には入っていませんが、その他はアラスカやハワイまで、本土から離れた州も登場しています。

アラスカとハワイは、最後に州の仲間入りを果たしました。ですから、1959年に星の数が50となったのでした。

上にも出てきたように、最初に星条旗をつくったときには、州の数は13。ですから、星の数も13個。

上にも出てきたように、最初に星条旗をつくったときには、州の数は13。ですから、星の数も13個。

この13の星が「新しい星座(a new Constellation)」を表す円形に配置されていたようです。

まさに、新しい国は、夜空の新しい星座というわけですね。

(写真は、初代大統領ジョージ・ワシントンと奥方マーサに扮し、独立記念日のパレードに参加する方々。マーサさんが持っているのが「新しい星座」の星条旗)

赤白のストライプが13本あるのも、このオリジナルの東部13州を表しているのですね。

アメリカ人でも知らない人は多いかもしれませんが、13州というのは、以下の州となります: ニューハンプシャー(New Hampshire)、マサチューセッツ(Massachusetts)、ロードアイランド(Rhode Island)、コネチカット(Connecticut)、ニューヨーク(New York)、ニュージャージー(New Jersey)、ペンシルヴェニア(Pennsylvania)、デラウェア(Delaware)、メリーランド(Maryland)、ヴァージニア(Virginia)、ノースキャロライナ(North Carolina)、サウスキャロライナ(South Carolina)、ジョージア(Georgia)。

このように、事あるごとに登場する星条旗ですので、雨風にさらされて、だんだんと痛んできます。

このように、事あるごとに登場する星条旗ですので、雨風にさらされて、だんだんと痛んできます。

そこで、端っこに「ほころび」が出てきた旗は、これ以上、人目にさらされるところに掲げてはいけません。旗は、いつもピッシリとしていなくてはならないからです。だって、何といっても自分たちのプライドの表れなのですからね。

けれども、忙しい大人たちは、なかなかそれに気づかない。ですから、8歳の男の子が市長さんに手紙を書いて、星条旗を新しいものに替えさせたというエピソードがありました。

南カリフォルニアのサンディエゴ郡に、キャンプ・ペンドルトンという海兵隊基地がありますが、近くのオーシャンサイドの市長さんが8歳の男の子から忠告の手紙を受け取り、「それは申し訳ないことをした」と、すぐに星条旗を交換したのでした。

この子は、お父さんもお兄さんも海兵隊員という軍隊一家。自らも海兵隊を志す少年としては、なさけない姿の星条旗なんて見るに忍びなかったのでしょう。

そして、ちょっとくたびれた旗はゴミと一緒に捨てる、なんて失礼な行為は許されないのです。

それでは、どうすればいいの? というと、本来は「火葬(cremation)」にしなければならないのです。

けれども、裏庭で火をたくことを許されない街が多いので、自宅で「旗の火葬」なんて簡単にできることではありません。ですから、押し入れの中にしまい込まれたり、こっそりとゴミ箱に捨てられたりと、一般家庭ではルールはなかなか守られていないようです。(祝日には自宅に星条旗を掲げる人も多いので、「くたびれた星条旗」の数も半端ではないでしょう。)

そんなわけで、先日、星条旗を火葬にしてあげましょうと、名乗りを上げた葬儀屋さんもおりました。どれくらい集まったのかは存じませんが、「旗の後処理」に困っていた方々にとっては朗報だったことでしょう。

まあ、星条旗に関しては、その揚げ方にしても、使い方にしても、ずいぶんと決まりが多いんです。たとえば、星条旗を洋服みたいに着ることも許されてはいません。

ですから、失礼なことをしないように「まわりの人に習う」というのが無難なのかもしれませんね。

追記: 星条旗の規則集は「旗のエチケット(Flag Etiquette)」と呼ばれていて、これには、もっと詳しい「処理」の仕方が定められています。

これによると、「旗は所定の形に折り、火は十分に強く、大きく、旗を完全に燃え尽くすほどでなくてはならない。旗を火の中に置いたあとは、旗に向かって「忠誠の誓い」を暗唱し、そのあと静かに黙祷(もくとう)を行う。旗が完全に燃えたあとは、火を消し、灰は地中に埋める」ということです。

ちなみに、子供たちもよく知っている「忠誠の誓い」というのは、以下のとおりです。

I pledge allegiance to the flag of the United States of America, and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.

「わたしは、アメリカ合衆国の旗と、旗が象徴する共和国、神のもとに盤石な一国であり、すべての人民に自由と正義を与える国家に忠誠を誓うものであります」

ナパバレーのベリンジャー

- 2011年06月09日

- フォトギャラリー

前回のフォトギャラリー「ナパバレーのオーパス・ワン」に続きまして、もうひとつのワイナリーをご紹介いたしましょう。

先日、英語のお話「Experimental(実験的な)」にも登場した、ベリンジャーというワイナリーです。

ベリンジャー(Beringer)は、ナパバレーで続けて営業するワイナリーの中では一番古く、1876年に設立されました。日本でいうと明治初期になりますので、まさに「老舗」なのです。

創設者は、ドイツから移住してきたジェイコブ・ベリンジャーとお兄さんのフレデリック・ベリンジャー。

ドイツのマインツでワイン造りにたずさわっていたジェイコブさんは、1868年、船でニューヨークに到着します。お兄さんのフレデリックさんが5年前にアメリカに来ていて、手紙でアメリカのいい話をたくさん聞いていたからです。

新天地にやって来たジェイコブさんは、ニューヨークのワイナリーで働いたあと、ドイツワインの配送業を立ち上げます。が、暖かいカリフォルニアの話を耳にして、「よし、西を目指そう!」と、翌年にはナパバレーにやって来ます。

地中海性気候のナパでは、きっと祖国のようなワイン造りができるはずと考えたジェイコブさんは、1875年、ナパに自分たちの土地を買ってぶどうを植え、翌年にはワイナリーを建てるのです。この年に収穫したぶどうの実が「ベリンジャー」最初のヴィンテージとなりました。

ベリンジャーでは、堅い岩盤をくり抜いてトンネルが掘られていて、そのひんやりとしたトンネルが、ワインの貯蔵庫となっています。年中一定の温度というのがワインの貯蔵には最適なのですね。(この辺の岩盤は火山性で堅いので、その利点を生かして、トンネルを貯蔵庫としているワイナリーは少なくありません。)

ワイナリーを崖に面して建てたのには、もうひとつ理由があって、上から下へと重力による自然な液体の流れ(gravity flow)を利用して、ワイン造りをしようという意図があったから。祖国のライン川のほとりでは、この製法でワインが造られているんだとか。

時間があれば、ツアーに参加して、ワイナリーを見学するのもおもしろいと思いますよ。

ゆったりとした敷地内には、予約なしでテイストできるテイスティングルームがふたつあって、ひとつは敷地奥のワイナリーの建物の中。こちらでは、わりと軽めの赤や白、ほんのり甘いロゼなどが味わえます。

そして、重厚なお味を好む方には、ヴィクトリア朝の邸宅「ラインハウス(the Rhine House)」の中にあるテイスティングルームがお勧めです。

こちらのラインハウスは、1884年にフレデリックさんが自宅用に建てた豪邸で、今ではベリンジャーの顔ともなっています。祖国のライン地方を思い浮かべて設計されたそうで、あちらこちらに職人芸が光ります。

建築費用の4分の1はステンドグラスに使われたそうですが、たしかに、ここのステンドグラスは教会のように美しいのです。

そして、ドアノブにまでお花の細工が施されていて、ふと子供の頃に住んでいた大正時代の洋館を思い出しました(オンボロ家屋でしたけれど、「古き良き時代」の家は、なんとなく味があったのです)。

そうそう、英語のお話でご紹介していた「傾いた樫の木(the Leaning Oak)」ですが、こちらの老木は、樹齢200年を超えているそうですよ。なんと、1787年の米国憲法誕生の頃には葉っぱを茂らせていたというから驚きなのです。

今は倒れてしまいましたが、その株は敷地内に残されていて、ラインハウスからワイナリーへと散策する訪問客をお迎えしているのです。

そんな歴史的なベリンジャーは、庭園も美しく、ナパを散策するにはお勧めのワイナリーなのです。

ワインのお味も、とても飲みやすく仕上がっているので、「カリフォルニアワインの入門編」として自信を持ってお勧めできるでしょう。ベリンジャー兄弟の祖国ドイツの味が、そこはかとなく漂っている気もいたします。

そして、ナパバレーを散策したあとは、ナパバレー北端のカリストーガ(Calistoga)まで足を伸ばしてもいいかもしれませんね。

ナパバレーは、200万年前まで火山活動が盛んだったので、今でも熱い蒸気が地下から吹き出る場所があるのです。そんな街がカリストーガなのですが、湧き出るお湯を利用して、「ミネラル・プール」だとか「ミネラル・スパ」「泥風呂」などを売りにしている宿泊施設もあります。

ここには間欠泉(かんけつせん)もあって、定期的にゴーッとお湯が噴き出す泉が名所となっているのです。20メートルの高さまで勢い良く吹き出すんですよ!

「Old Faithful(オールド・フェイスフル)」というネーミングで、ワイオミング州イエローストーン国立公園にある間欠泉と同じ名前になっていますが、「見る者を裏切らず、律儀に定期的に吹き出してくれる」という意味があるのです。

平均して40分おきに吹き出すということですが、わたしたちが行ったときには、ほんの数分間隔で2回も吹き出してくれました。(なかなかサービス精神旺盛なのです!)

イエローストーンの方を先に見てしまうと、「なあ~んだ」とがっかりするかもしれませんが、こちらを最初に見ると、それなりにスゴいですよ!

そんなわけで、ワインに飽きたら間欠泉や温泉と、ナパには楽しみ方がいろいろあるのです。機会がありましたら、ぜひどうぞお越しください(って、わたしはナパ観光協会の人間ではありませんが)。

歴史のこぼれ話: アメリカでは、19世紀後半から20世紀初頭にかけて、キリスト教プロテスタント諸派の働きによって「禁酒(prohibition of alcohol)」の嵐が吹き荒れました。

実際、1919年には米国憲法に「禁酒令」の条項が追加され(憲法修正第18条 Prohibition of Liquor)、1933年にそれが撤廃されるまで(修正第21条 Repeal of Prohibition)、アメリカでは立派に禁酒法がまかり通っていたのです。

そんなわけですので、この禁酒法時代(the Prohibition era)には、多くのワイナリーの先駆者が廃業となり、逆に、酒を密売する地下組織が暗躍するようになったのです。ですから、ベリンジャーのように、禁酒時代を乗り越えて現在まで営業を続けてきたワイナリーというのは珍しいわけですね。

「カリフォルニア州歴史的建造物(California Historical Landmark)第814号」に指定された背景にも、そんな事情があったのでしょうね。

それから、蛇足ではありますが、ベリンジャーの崖に貯蔵用トンネルを掘ったのは、中国人の労働者だそうです。

アメリカでは、1860年代に大陸横断鉄道(the Transcontinental Railroad)が完成したのですが、立ちはだかる岩盤を切り崩し、線路を敷いた多くは、中国からやって来た労働者だったのです。

とにかく過酷な作業で犠牲者も多かったのですが、そんな貴重な経験とスキルを買われてベリンジャーのトンネル掘りを担当したのが、鉄道工事に従事した中国系移民だったというわけなのですね。

トンネルの「のみの跡」ひとつひとつが、彼らの体験を物語っているのでしょう。

Page Top

Page Top